- 오피니언

- 젊은의사칼럼

|신세한톡|오늘, 여러분들의 정신건강은 안녕하신가요?

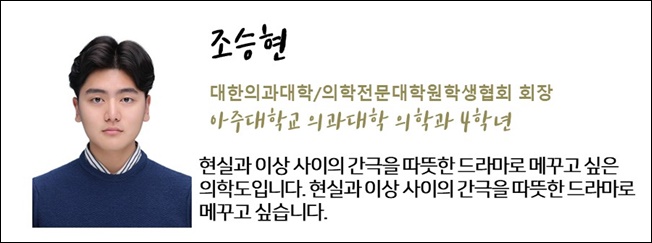

조승현

발행날짜: 2020-02-17 11:34:27

-

가

-

의대협 조승현 회장(아주의대 의학과 4학년)

|아주의대 의학과 4학년 조승현| 죽고 싶었던 때가 있었다.

조금 더 정확하게 말하자면 죽음이 떠올랐던 때가 종종 있었다. 단 한 번도 진지하게 생각해보지 않았었던 나의 죽음과, 한 번이라도 생각했다면 이상했을 누군가의 죽음이 자연스럽고 무책임하게 떠올랐다.

나 자신과 내 삶을 누구보다 사랑하는 나로서 이성적으로는 생각조차 하지 않았을 죽음이라는 단어가 그 실체를 보였을 때는 이미 속수무책이었다.

문제의 원인은 연초부터 망가져온 성적과 그로 인한 시험 부담이었다. 공부에 집중할 수 없었던 우울의 끝자락에서 주기적으로 찾아오는 시험은 내 불안을 끌어올리며 매시간 매분 경종을 울렸다. 나는 당장 눈앞의 시험이라는 관문을 무슨 수를 써서라도 부숴 넘어야 했다. 그렇지 않으면 내가 부서질 테니.

투쟁도피반응(fight or flight response)은 견주어 볼 만한 상대와 '싸우거나', 거대한 상대에게서 '도망치거나'의 두 자연스럽고 합리적인 선택 하에 나타나는 현상이다. 그러나 예상치 못한 과도한 업무와 사고에 치인 스트레스 덩어리 앞에 정상적으로 놓인 선택은 없었다.

알몸인 채로 눈앞에 호랑이를 만났다면 도망쳐야 하는데, 도망치고 싶은 상황 속에서 흐르는 시간은 나를 그 필패의 장으로 몰아넣는다. 그렇기에 그저 시험이 미뤄지거나 미뤄졌으면 하는 기대뿐이었다. 그 기대에 부응하는 방법은 시스템을 뒤흔들만한 비정상적인 사건뿐이었다.

영겁의 시간이 흘러 시험이 끝나고 집으로 돌아오는 길에, 나를 경멸하는 쨍한 햇발 아래 멈춰서 구역질을 해댔다. 진의를 떠나 터무니없는 생각을 너무나 자연스럽게 했음에 자괴감을 느끼며 있는 힘껏 내 머리를 후려쳤던 기억이 난다.

그 즈음 나는 붉은 깃발을 열심히 흔들고 있었지만 어떻게 해야 할지는 전혀 모르고 있었다. 심적으로 고통 받는 상황 속에서 정신과에 가야 한다는 생각은 개념조차 이루지 못했으며, 주변 사람들이 대부분 의대생인 이상 힘들다는 푸념을 털어놓아도 공감해줄 리가 만무했다. 부모님께 휴학에 대해 언급하며 내 상황에 대해 피력했음에도 돌아오는 대답은 쓸데없는 소리 말고 그저 열심히 하라는 말뿐이었다.

다행히 존경하는 지도 교수님들을 찾아뵙고 잠시 말씀을 나누며 마음 챙김을 할 수 있었다. 지금은 아무렇지 않게 회고할 수 있는 흉터로 남았지만 어디에 쉬이 털어놓기까지 반년이 넘는 시간이 걸렸다.

다만 이 지극히 개인적인 경험을 비단 개인적이라 치부할 수만은 없는 것이 현실이다. 주변에는 스트레스성 질환을 앓는 수준을 떠나 정신과 약을 처방받는 친구들이 늘어 그 수를 양손으로는 세기 어려워졌고, 페이스북 익명 커뮤니티에는 심심찮게 정신적으로 힘든 상황을 토로하는 글이 올라온다. 병원에 가고 싶지만 기록에 남아 당신의 커리어에 흠집이 날까 걱정이라는 글 말미의, '나는 어떻게 해야 하냐'는 질문이 미어지게 억장을 울렸다. 누구에게, 무엇을, 어떻게 도움을 요청할 것인가.

'힘들다'는 주관적이고 마법 같은 단어는 작금의 시대 속 모두에게 기본적으로 자가 면역돼 쉽게 털어놓는 것조차 터부시 돼왔다. 더구나 의과대학에서의 삶은 자명하게 구성원 모두가 힘들어할 텐데 어찌 나 혼자 유독 더 힘들다고 할 수 있겠는가. 그렇게 어린 투정과, Red flag sign 사이에서 갈팡질팡하다가 게워낸 대답 없을 외침이 보일 때마다 매번 쉽게 넘어갈 수가 없었다. 겉으로 드러나지 않는 우리의 정신건강은 그 누구도 신경 써주지 않는다.

한국에서는 정신건강에 대한 인식이 턱없이 부족하다. 질환이 없다고 모두가 건강한 것은 아님에도, '노오력이 부족하다'는 말이 클리셰가 될 만큼의 사회적 분위기를 구성원 모두가 만들어낸다. 누가 힘들지 않겠냐며 버티고 열심히 하라는 핀잔은, 자신의 상황을 타개하기 위해 누구보다 노력하는 이에게 나약하다는 꾸중밖에 던지지 않는다.

KAMC(한국의과대학·의학전문대학원협회)의 왕규창 회장 임기 시절인 2007년에 의과대학생들의 정신건강에 관한 문제는 수면 위로 떠올랐다. 그리고 임기가 끝나기 바쁘게 이슈도 함께 마무리 됐다. 구글에 확연히 줄어있는 검색 결과가 생각보다 당연하게 이를 증명한다.

우리의 정신건강은 10년이 넘는 기간 동안 과연 조금 더 안녕해졌을까.

그리고 여러분들의 정신건강은 오늘, 안녕하신가요?