- 병·의원

- 대학병원

병원에서 쫓겨난 간호조무사들 "더는 못 참아"

간호등급 시행후 투명인간 전락 "대통령도 못믿겠다"

안창욱 기자

기사입력: 2011-04-21 08:16:31

-

가

이 제도가 시행되기 직전 보건복지부 수장은 김모임 장관이었다. 김 전장관은 1998년 5월부터 1999년 5월까지 재임했다.

김모임 전 장관은 간호사 최초의 장관이며, 1978년부터 1984년까지 간호협회 회장을 역임한 바 있다.

간호관리료 차등제가 간호협회와 김모임 전장관의 합작품이라고 보는 시각도 이와 무관치 않다.

어쨌든 간호관리료 차등제가 시행되자 대학병원들은 간호사들을 대거 충원하기 시작했고, 심지어 간호대 졸업예정자 입도선매 경쟁까지 빚어졌다.

중소병원들은 간호사가 부족한 상황에서 간호관리료 차등제가 시행되자 간호사 구인난에다 인건비 상승까지 겹쳐 그야말로 직격탄을 맞았다.

간호관리료 차등제의 피해자는 중소병원만이 아니다. 간호주무사들은 하루 아침에 병원에서 의미 없는 존재로 전락했다.

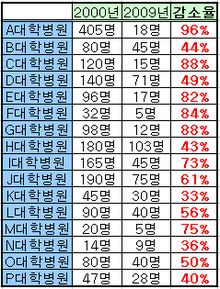

그러나 간호관리료 차등제 시행 10년 후인 2009년 7월에는 18명만 근무했다. 무려 95.6%가 줄어든 것이다.

이 기간 간호조무사들은 의료기관 종별에 관계없이 적게는 12%에서 많게는 90%까지 병원을 떠났다.

간호조무사협회 관계자는 "간호관리료 차등제가 시행되자 의료기관들은 수가 가산을 받기 위해 간호사를 늘렸지만 간호조무사는 가산 대상이 아니다 보니 내치기 시작했다"면서 "어떻게 보면 투명인간으로 전락한 것"이라고 하소연했다.

A병원 원장은 "과거에는 간호사와 간호조무사가 적절한 비율로 업무를 분담했었는데 간호조무사가 간호등급제 수가 가산 대상에서 제외되자 줄일 수밖에 없었다"고 밝혔다.

간호조무사를 내보내고 그 자리를 간호사로 채운 것이다.

B병원 원장도 "간호등급제 이전에는 간호조무사들이 간호업무 일부를 전담한 결과 인력난도, 인건비 부담도 적었다"면서 "하지만 수가보존을 받지 못해 다 몰아내고 나니 너무 힘들다"고 털어놨다.

그는 "간호조무사는 필요없는 존재가 아니라 병원에 반드시 있어야 하는데 간호등급제가 기형적인 간호인력 구조를 만든 것"이라고 지적했다.

간호관리료 차등제 시행후 간호사들은 사회적 위상이 크게 높아진 반면, 간호조무사들은 생존권을 위협받게 된 셈이다.

이 때문에 간호조무사협회의 최대 숙원사업은 간호관리료 차등제 대상에 간호조무사를 포함시키는 것이다.

사실 간호조무사협회는 현 정부에서 이 문제를 해결해 줄 것으로 기대해 왔다.

지난 대선 직전인 2007년 9월 1일 간호조무사협회 창립 34주년 기념식에 이명박 한나라당 대통령 후보, 전재희 의원 등이 대거 참석했다.

이명박 당시 대선 후보는 "간호조무사의 숙원사업과 현안 문제를 해결하기 위해 적극 노력하겠다"고 공언했다.

전재희 의원도 "정부가 간호조무사 제도를 만들었으면 역할을 강화하는 게 당연하다"면서 “의료수준 향상과 부족한 간호인력을 보완하는 차원에서 간호관리료 및 정원규정 등을 적극 개선하겠다"고 밝혔다.

하지만 이명박 정부에서도 간호조무사의 지위가 별로 나아지지 않자 기대가 분노로 바뀌는 분위기다.

간호조무사협회 관계자는 "이명박 정부에 많은 것을 기대했는데 아무 것도 달라진 게 없어 회원들의 분노가 폭발 직전"이라면서 "최근 이사회에서도 더 이상 기다릴 수 없다는 의견이 적지 않았다"고 말했다.

간호조무사협회 임정희 회장은 "간호조무사도 엄연히 법적으로 진료업무, 간호업무를 보조할 수 있고, 간호조무사를 간호등급 차등제에 포함하지 않는 한 중소병원의 간호 인력난과 경영난을 해결할 수 없다”고 못 박았다.

병원협회 역시 간호조무사협회와 마찬가지 입장이다.

종합병원은 법정 간호인력의 30%, 병원은 50%까지 간호조무사를 인정하고, 간호등급 산정에 포함시켜야 한다고 요구하고 있다.

관련기사

- "간호사 몸값만 높인 차등제는 실패한 정책" 2011-04-20 07:52:44