- 병·의원

- 대학병원

복강경수술 대가의 남다른 기계 사랑

|반짝반짝④| 세브란스병원 외과 이우정 교수

박양명 기자

기사입력: 2011-07-27 06:41:28

-

가

연세대 세브란스병원 외과 이우정 교수의 연구실은 영상 장비를 다루는 의공학자의 작업실에 더 가까웠다.

커다란 컴퓨터 모니터와 노트북이 각각 3대씩 책상을 차지하고 있었다. 창가쪽에는 영상 편집기도 있다. 10여대가 넘는 필름카메라들도 한자리에 모여있었다.

두겹, 이동식으로 만들어진 책장에는 복강경 수술을 받은 환자들의 수술 영상이 담긴 테이프와 CD가 자리를 차지하고 있다. 지금은 찾아보기 힘든 16mm 테이프부터 6mm 테이프, CD가 연도별로 쌓여있다.

이 교수의 기계사랑은 복강경 수술과 만나면서 더 깊어질 수 있었다. 그는 1991년 복강경 수술을 처음 봤을 때 ‘이것이 내가 가야할 길'이라고 생각했다.

이우정 교수의 연구실

“처음 수술을 시작했던 1992년부터 복강경 수술 녹화영상을 모두 보관하고 있습니다. 한해 400명 정도 수술을 하는데 제가 수술을 한 환자는 데이터베이스를 만들어서 따로 보관하고 있습니다. 지금까지 6559명의 자료가 쌓였습니다.”

이 교수는 어릴 때부터 기계와 가까이 지냈다. 손재주가 좋았던 아버지의 영향이 컸다. 의사였던 그의 아버지는 바지길이 수선도 직접할 정도로 뭐든지 잘 고쳤다.

이 교수는 당시 부유했던 가정환경 덕분에 5~6세 때부터 개인 카메라를 가지고 조작할 수 있었다. 중학교 때는 손을 대지 않고도 양변기를 올리고 내릴 수 있는 '반자동 양변기 개폐 장치'를 개발해 특허까지 받았다.

이 때만해도 그의 꿈은 ‘과학자’였다.

하지만 고등학교 1학년, 이 교수는 갑자기 건강이 악화됐다가 회복되는 과정을 겪으면서 '내 몸은 내가 추스려야 한다'는 생각을 가지게 됐다. 의사라는 길을 걷기로 결심한 계기가 된 것.

의대로 진학 하고서도 그의 기계사랑은 이어졌다. 본과 2학년 여름방학. 그는 당시 종로1가 허리우드극장 근처에 있는 ‘천일 라디오TV 수리학원’을 찾았다.

“의대를 다니던 중 전자공부를 해야겠다는 생각이 들어 방학을 맞아 두달정도 하루 6시간 씩 학원을 다녔습니다. 당시에는 3급 기사 자격증이 있어야 전파상을 차릴 수 있었습니다. 시험은 보지 않았지만 그에 준하는 실력을 쌓을 수 있었습니다.”

이 교수는 의대 졸업 후 수련을 하면서도 실력을 발휘해 기계가 고장나면 뚝딱 고쳐냈다. 현재 집에는 개인 공작실까지 있다. 가구를 직접 만들기도 하고 시계 배터리도 직접 간다.

“암세포 만지기 등 민감한 일을 할 땐 왼손을 씁니다”

그는 복강경 수술에서도 손의 감각이 중요하다고 강조했다. 그래서 레지던트들에게 공책 한권씩 주면서 양손을 모두 사용하는 것을 훈련시킨다. 그도 물론 양손을 쓴다.

고등학교 때 화학선생님이었던 담임선생님이 화학실험 중 폭발사고로 오른손을 잃고 의수로 생활하는 모습을 보고 ‘언젠간 나도 다칠 수 있겠다’라는 생각으로 연습을 하기 시작했다.

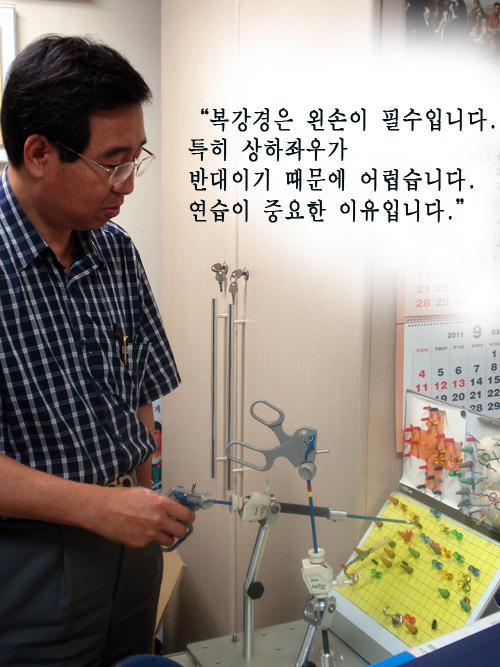

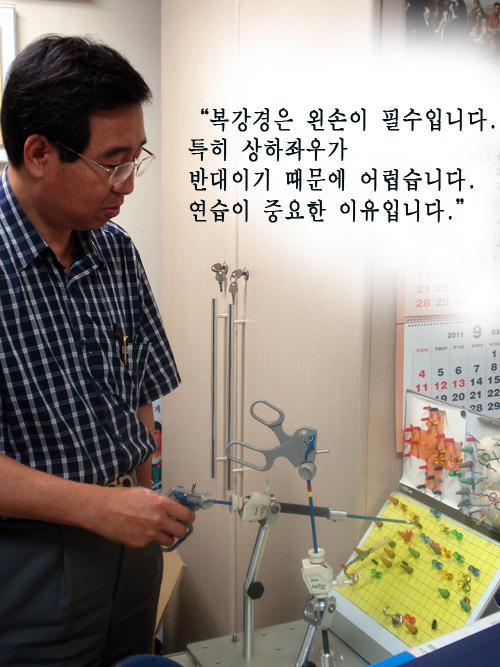

“복강경은 왼손이 필수적으로 필요합니다. 오른손은 무딘일을 많이 하기 때문에 왼손이 더 예민합니다. 그래서 암세포를 만지거나 민감한 일을 할 때는 왼손을 주로 사용합니다.”

이 교수는 또 “복강경이 어려운 이유중 하나가 상하좌우가 반대이기 때문”이라며 “하지만 기술적으로 연마하기 어렵다”고 말했다.

그래서 그는 복강경 수술을 혼자서 연습할 수 있는 기기를 개발했다. 50대만 한정 생산해 판매 및 기증하고 그의 연구실에 한대만 남았다.

이 교수는 최근 국산 다빈치 로봇 개발에 주력하고 있다. 현재 동물실험을 진행중이며 2년안에 출시될 수 있을 것이라고 그는 내다봤다.

커다란 컴퓨터 모니터와 노트북이 각각 3대씩 책상을 차지하고 있었다. 창가쪽에는 영상 편집기도 있다. 10여대가 넘는 필름카메라들도 한자리에 모여있었다.

두겹, 이동식으로 만들어진 책장에는 복강경 수술을 받은 환자들의 수술 영상이 담긴 테이프와 CD가 자리를 차지하고 있다. 지금은 찾아보기 힘든 16mm 테이프부터 6mm 테이프, CD가 연도별로 쌓여있다.

이 교수의 기계사랑은 복강경 수술과 만나면서 더 깊어질 수 있었다. 그는 1991년 복강경 수술을 처음 봤을 때 ‘이것이 내가 가야할 길'이라고 생각했다.

이 교수는 어릴 때부터 기계와 가까이 지냈다. 손재주가 좋았던 아버지의 영향이 컸다. 의사였던 그의 아버지는 바지길이 수선도 직접할 정도로 뭐든지 잘 고쳤다.

이 교수는 당시 부유했던 가정환경 덕분에 5~6세 때부터 개인 카메라를 가지고 조작할 수 있었다. 중학교 때는 손을 대지 않고도 양변기를 올리고 내릴 수 있는 '반자동 양변기 개폐 장치'를 개발해 특허까지 받았다.

이 때만해도 그의 꿈은 ‘과학자’였다.

하지만 고등학교 1학년, 이 교수는 갑자기 건강이 악화됐다가 회복되는 과정을 겪으면서 '내 몸은 내가 추스려야 한다'는 생각을 가지게 됐다. 의사라는 길을 걷기로 결심한 계기가 된 것.

의대로 진학 하고서도 그의 기계사랑은 이어졌다. 본과 2학년 여름방학. 그는 당시 종로1가 허리우드극장 근처에 있는 ‘천일 라디오TV 수리학원’을 찾았다.

“의대를 다니던 중 전자공부를 해야겠다는 생각이 들어 방학을 맞아 두달정도 하루 6시간 씩 학원을 다녔습니다. 당시에는 3급 기사 자격증이 있어야 전파상을 차릴 수 있었습니다. 시험은 보지 않았지만 그에 준하는 실력을 쌓을 수 있었습니다.”

이 교수는 의대 졸업 후 수련을 하면서도 실력을 발휘해 기계가 고장나면 뚝딱 고쳐냈다. 현재 집에는 개인 공작실까지 있다. 가구를 직접 만들기도 하고 시계 배터리도 직접 간다.

“암세포 만지기 등 민감한 일을 할 땐 왼손을 씁니다”

그는 복강경 수술에서도 손의 감각이 중요하다고 강조했다. 그래서 레지던트들에게 공책 한권씩 주면서 양손을 모두 사용하는 것을 훈련시킨다. 그도 물론 양손을 쓴다.

고등학교 때 화학선생님이었던 담임선생님이 화학실험 중 폭발사고로 오른손을 잃고 의수로 생활하는 모습을 보고 ‘언젠간 나도 다칠 수 있겠다’라는 생각으로 연습을 하기 시작했다.

“복강경은 왼손이 필수적으로 필요합니다. 오른손은 무딘일을 많이 하기 때문에 왼손이 더 예민합니다. 그래서 암세포를 만지거나 민감한 일을 할 때는 왼손을 주로 사용합니다.”

그래서 그는 복강경 수술을 혼자서 연습할 수 있는 기기를 개발했다. 50대만 한정 생산해 판매 및 기증하고 그의 연구실에 한대만 남았다.

이 교수는 최근 국산 다빈치 로봇 개발에 주력하고 있다. 현재 동물실험을 진행중이며 2년안에 출시될 수 있을 것이라고 그는 내다봤다.

관련기사

- "꼼꼼히 환자 보려면 하루 10명도 많죠" 2011-07-20 07:59:53