- 병·의원

- 개원가

사망 한달 전 말기암환자 고가 검사·항암치료 증가

윤영호 교수팀 "암환자 보장성 강화 위해 비급여 대책 필요"

박양명 기자

기사입력: 2012-08-13 12:00:01

-

가

암환자에 대한 보장성은 강화됐지만 비급여 진료가 늘어 환자들이 내야하는 의료비는 오히려 증가하고 있다는 연구결과가 나왔다.

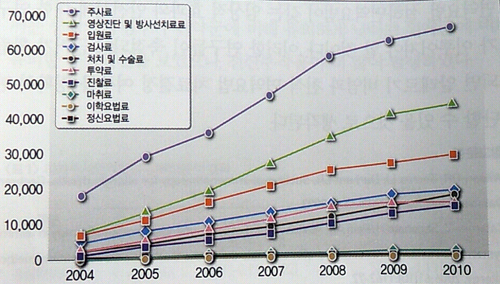

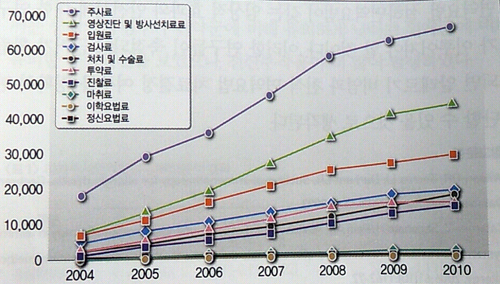

항암치료로 대변되는 주사제 비용과 고가의 영상의학 검사비도 꾸준히 늘고 있었다.

윤영호 교수

서울대암병원 윤영호 교수팀은 2004~2010년 6개 의료기관의 폐암 환자 자료를 분석했다. 이 결과는 한국보건의료원이 발간하는 격월간지 '근거와 가치' 최신호에 실렸다.

결과에 따르면 고가의 2군 항암제 중 먹는 표적항암제 진료비는 2004년 3억 492만원으로 전체 진료비의 3%를 차지했다.

하지만 암환자 본인부담률은 10%로, 보장성이 강화된 2006년에는 15%로 늘었다. 2010년에는 22%로 증가했다.

또 말기 폐암환자가 사망하기 1개월 전에도 CT, MRI, PET 같은 고가의 영상검사를 실시하는 비중이 늘었다.

2010년을 기준으로 각각 36%, 10%, 5%로 이는 2005년 28%, 6%, 1%보다 비중이 증가했다.

사망 1개월 전 항암치료 비중도 2005년 14%에서 2009년 18%로 증가했다. 하지만 2010년에는 16%로 다소 줄었다.

폐암환자의 진료비 추이

암환자 진료비 본인부담률이 5%로 줄었지만 본인부담 비중은 크게 줄어들지 않았다. 오히려 비급여 본인부담 비중이 늘었다.

본인부담 비중은 2005년~2006년 급격하게 떨어져 10%대를 유지하다가 2010년 10% 미만으로 떨어졌다.

하지만 비급여 본인부담 비중은 2008년까지는 지속적으로 감소했지만 2008년부터 다시 증가 추세를 보였다.

연구진은 "고가의 신의료기술이 비급여 항목에 계속 편입되고 있는 것으로 보인다"면서 "2010년 기준으로 총 본인부담 비중은 여전히 30% 수준"이라고 밝혔다.

연구진은 "경구용 타깃항암제가 도입되면서 처방이 급격히 증가, 이로 인한 생존기간 연장은 확인된다"면서도 "적절한 환자군을 골라내는 접근이 필요하다"고 제안했다.

이어 "암환자의 보장성 강화를 위해서는 본인부담 비중 감소 및 급여기준 완화만으로 부족하다. 신의료기술의 도입 등 지속적으로 확대되는 비급여에 대한 대책이 필요하다"고 설명했다.

항암치료로 대변되는 주사제 비용과 고가의 영상의학 검사비도 꾸준히 늘고 있었다.

결과에 따르면 고가의 2군 항암제 중 먹는 표적항암제 진료비는 2004년 3억 492만원으로 전체 진료비의 3%를 차지했다.

하지만 암환자 본인부담률은 10%로, 보장성이 강화된 2006년에는 15%로 늘었다. 2010년에는 22%로 증가했다.

또 말기 폐암환자가 사망하기 1개월 전에도 CT, MRI, PET 같은 고가의 영상검사를 실시하는 비중이 늘었다.

2010년을 기준으로 각각 36%, 10%, 5%로 이는 2005년 28%, 6%, 1%보다 비중이 증가했다.

사망 1개월 전 항암치료 비중도 2005년 14%에서 2009년 18%로 증가했다. 하지만 2010년에는 16%로 다소 줄었다.

본인부담 비중은 2005년~2006년 급격하게 떨어져 10%대를 유지하다가 2010년 10% 미만으로 떨어졌다.

하지만 비급여 본인부담 비중은 2008년까지는 지속적으로 감소했지만 2008년부터 다시 증가 추세를 보였다.

연구진은 "고가의 신의료기술이 비급여 항목에 계속 편입되고 있는 것으로 보인다"면서 "2010년 기준으로 총 본인부담 비중은 여전히 30% 수준"이라고 밝혔다.

연구진은 "경구용 타깃항암제가 도입되면서 처방이 급격히 증가, 이로 인한 생존기간 연장은 확인된다"면서도 "적절한 환자군을 골라내는 접근이 필요하다"고 제안했다.

이어 "암환자의 보장성 강화를 위해서는 본인부담 비중 감소 및 급여기준 완화만으로 부족하다. 신의료기술의 도입 등 지속적으로 확대되는 비급여에 대한 대책이 필요하다"고 설명했다.

관련기사

- "보장성 강화 본인부담만 가중…총액예산제 대안" 2012-06-28 06:18:53