- 병·의원

- 대학병원

"골다공증 급여 변경 1년…진료비 삭감 대란 우려"

학회 전문가들, 모호한 기준 지적 "증상 악화돼야만 처방하나"

이인복 기자

기사입력: 2012-09-18 07:00:10

-

가

지난해 10월부로 실시된 새로운 골다공증 약제 급여기준이 전문가들의 지적에도 불구하고 개선없이 시행되면서 큰 혼란이 우려된다는 비판이 나오고 있다.

모호한 급여기준으로 인해 무더기 삭감이 일어날 확률이 높으며, 환자들 또한 소극적 처방으로 약값 부담이 늘어나는 결과를 가져올 수 있다는 우려다.

대한골대사학회 관계자는 17일 "수차례 복지부에 새 급여기준의 문제점을 지적했지만 결국 개선되지 않고 1년을 맞았다"면서 "오는 10월부터 어떠한 상황이 벌어질지 생각만 해도 아찔하다"고 설명했다.

그는 이어 "환자를 생각하면 무더기 삭감을 감수해야 할 것이고 그렇지 않다면 환자들이 약값 폭탄을 맞게 될 것"이라고 경고했다.

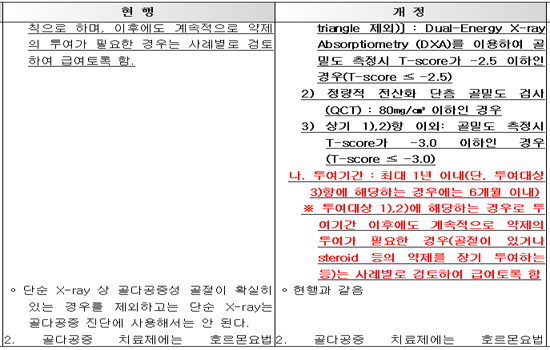

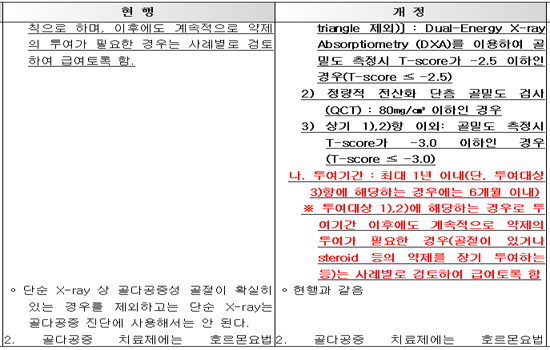

2011년 10월 1일 시행된 골다공증 약제 급여기준 개정안

그렇다면 전문가들이 이렇게 우려하는 이유는 뭘까. 그것은 바로 모호한 급여기준에 있다.

지난해 10월 1일부터 새롭게 적용되는 골다공증 약제 급여기준에 따르면 DXA를 이용해 골밀도 측정시 T-score가 -2.5 이하인 경우와 정량적 전산화 단층 골밀도 검사(QCT) 수치가 80㎎/㎤ 이하인 경우 처방에 대한 급여가 인정된다.

문제가 되는 부분은 바로 기간이다. 새 급여기준에 따르면 투여기간은 최대 1년 이내로 이후 약제 투여가 필요할 경우 사례별로 검토해 급여를 적용한다는 조항을 뒀다.

전문가들은 이 사례별 검토가 과연 어떤 의미인지에 대해 의구심을 갖고 있다.

만약 DXA 검사 결과 T-score가 -2.5 이하여서 골다공증약을 투여하다가 1년뒤 -2.4가 나올 경우 과연 처방을 중지해야 하는지, 의사의 판단대로 처방을 지속해야 하는지 판단할 수 없다는 것이다.

골대사학회 관계자는 "-2.4 또한 분명 골다공증에 해당하는 수치"라며 "하지만 이 경우 자칫 처방을 내면 삭감을 당할 확률이 높다"고 지적했다.

이어 그는 "결국 골다공증은 분명하지만 처방을 내면 의사는 삭감을 당하고 처방을 내지 않는다면 환자들은 비급여로 약을 먹어야 하는 상황이 벌어지는 것"이라고 강조했다.

골다공증학회도 같은 의견을 내고 있다. 애써 치료해 놓은 환자들을 망치는 정책이라는 지적이다.

골다공증학회 관계자는 "결국 골다공증이 계속해서 악화돼야만 급여혜택을 받을 수 있다는 뜻"이라며 "애써 잘 치료해온 환자들이 약을 중단해 증상이 악화되는 결과를 가져올 수 있다"고 경고했다.

그는 이어 "결국 사실상 평생 1년만 급여혜택을 받을 수 있다는 말과 다르지 않다"며 "이러한 문제를 수차례 지적했는데도 개선되지 않는 이유를 모르겠다"고 밝혔다.

모호한 급여기준으로 인해 무더기 삭감이 일어날 확률이 높으며, 환자들 또한 소극적 처방으로 약값 부담이 늘어나는 결과를 가져올 수 있다는 우려다.

대한골대사학회 관계자는 17일 "수차례 복지부에 새 급여기준의 문제점을 지적했지만 결국 개선되지 않고 1년을 맞았다"면서 "오는 10월부터 어떠한 상황이 벌어질지 생각만 해도 아찔하다"고 설명했다.

그는 이어 "환자를 생각하면 무더기 삭감을 감수해야 할 것이고 그렇지 않다면 환자들이 약값 폭탄을 맞게 될 것"이라고 경고했다.

지난해 10월 1일부터 새롭게 적용되는 골다공증 약제 급여기준에 따르면 DXA를 이용해 골밀도 측정시 T-score가 -2.5 이하인 경우와 정량적 전산화 단층 골밀도 검사(QCT) 수치가 80㎎/㎤ 이하인 경우 처방에 대한 급여가 인정된다.

문제가 되는 부분은 바로 기간이다. 새 급여기준에 따르면 투여기간은 최대 1년 이내로 이후 약제 투여가 필요할 경우 사례별로 검토해 급여를 적용한다는 조항을 뒀다.

전문가들은 이 사례별 검토가 과연 어떤 의미인지에 대해 의구심을 갖고 있다.

만약 DXA 검사 결과 T-score가 -2.5 이하여서 골다공증약을 투여하다가 1년뒤 -2.4가 나올 경우 과연 처방을 중지해야 하는지, 의사의 판단대로 처방을 지속해야 하는지 판단할 수 없다는 것이다.

골대사학회 관계자는 "-2.4 또한 분명 골다공증에 해당하는 수치"라며 "하지만 이 경우 자칫 처방을 내면 삭감을 당할 확률이 높다"고 지적했다.

이어 그는 "결국 골다공증은 분명하지만 처방을 내면 의사는 삭감을 당하고 처방을 내지 않는다면 환자들은 비급여로 약을 먹어야 하는 상황이 벌어지는 것"이라고 강조했다.

골다공증학회도 같은 의견을 내고 있다. 애써 치료해 놓은 환자들을 망치는 정책이라는 지적이다.

골다공증학회 관계자는 "결국 골다공증이 계속해서 악화돼야만 급여혜택을 받을 수 있다는 뜻"이라며 "애써 잘 치료해온 환자들이 약을 중단해 증상이 악화되는 결과를 가져올 수 있다"고 경고했다.

그는 이어 "결국 사실상 평생 1년만 급여혜택을 받을 수 있다는 말과 다르지 않다"며 "이러한 문제를 수차례 지적했는데도 개선되지 않는 이유를 모르겠다"고 밝혔다.

관련기사

- "보험급여 기준 때문에 골다공증 치료 못한다" 2011-12-13 12:25:32