- 정책

- 제도・법률

4대질환 9조 올인…분업 직후 재정파탄 재연 우려

|초점|159만명 의료이용량 예측 불허 "또 의료계 압박 하나"

이창진 기자

기사입력: 2013-06-27 06:40:24

-

가

박근혜 정부의 4대 중증질환 보장성 강화의 재원 마련 방안을 놓고 의료계의 한숨이 깊어지고 있다.

보건복지부는 26일 '암과 심장질환, 뇌혈관질환, 희귀난치성질환 등 4대 중증질환 보장 강화 계획'을 확정, 발표했다.

복지부가 지난 3월 현 정부의 공약이행을 위한 '국민행복의료 보장추진본부'를 구성, 운영한지 4개월 만에 도출된 방안이다.

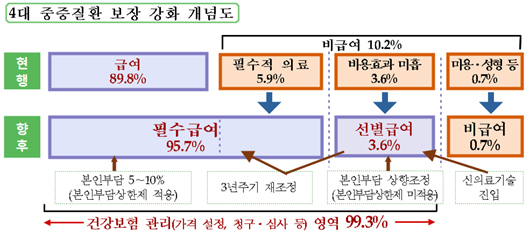

이번 보장성 계획은 한마디로 의학적 비급여의 급여 전환이다.

초음파와 MRI 등 영상검사와 고가 항암제를 필수의료로 규정해 전액 급여화를, 캡슐 내시경과 초음파 절삭기 등을 선별급여로 구분해 2016년까지 사실상 전면 보험 적용(미용·성형 비급여 유지)한다는 방침이다.

이번 정책에 따라 나머지 의학적 비급여인 9.5%(2011년 기준, 8700억원)가 급여화로 이동하는 셈이다.

복지부는 4대 중증질환 환자 159만명의 1인당 비급여(선택진료비, 상급병실료 제외) 평균 94만원에서 보장성 강화 완료시 34만원으로 부담액이 64% 대폭 완화될 것으로 기대하고 있다.

문제는 보장성 확대에 소요되는 재정이다.

복지부는 올해부터 2016년까지 4대 중증질환 보장성에 필요한 재원을 약 9조원으로 추정하고 있다.

매년 신규 투입되는 재정은 3000억원을 시작으로 5년간 총 2조 3800억원이다.

이에 필요한 재원은 건강보험 누적적립금 활용과 함께 보험재정 효율적 관리 등을 통해 충당하면 문제가 없다는 게 복지부 입장이다.

또한 건강보험료는 수가 인상 등을 고려해 통상적인 1.7~2.6%를 유지해 국민 부담을 최소화한다는 전략이다.

복지부가 자신하는 근거는 현 4%대 급여비 증가율 유지라는 전망을 전제로 한 것이다.

의료계가 우려하는 부분도 여기에 있다.

초음파와 MRI 등 영상검사와 고가 항암제, 캡슐내시경, 초음파 절삭기 등 현행 비급여의 급여화 적용시 4대 중증질환 환자 158만명의 의료 이용량은 예측 불허인 상황이다.

의료계는 이미 과거 10여 년 전 쓴 경험을 맛봤다.

정부는 2000년 항생제와 주사제 사용량 감소를 목적으로 의약분업을 시행하면서 추정치에 입각해 당시 보험재정으로 충분히 유지 가능하다고 자신했다.

하지만, 제도 시행 1년만에 건보 재정은 무려 2조 3000억원 적자를 기록했다.

건강보험 재정 파탄이 발생한 것이다.

이로 인해 중소병원 도산율 16% 등 문을 닫은 병원 증가율이 최대치 기록했으며, 의원급 역시 경영악화에 봉착했다.

복지부는 부랴부랴 재정차입과 보험료 8% 인상으로 적자 분을 메꿨다.

더불어 진찰료 통합과 차등수가제 도입, 널뛰기식 처방기준 변경과 진료비 삭감, 허위부당청구 감시 강화 등 재정안정화 대책이라는 특단의 조치로 의료계를 압박했다.

당연히 의약분업 시행 전 원가 80%인 수가를 현실화하겠다는 의료계와의 약속은 지켜지지 않았다.

이번 4대 중증질환 보장성 확대 재원 마련에 건보 흑자분과 함께 보험 재정 효율적 관리 내용이 들어간 것도 이와 무관치 않다는 지적이다.

복지부는 겉으로 현 건보 재정으로 가능하다는 입장이지만 예상치 못한 재정 악화가 발생하면 결국 의료계에 메스를 댈 수 있다는 우려가 높아지고 있다. 학습효과 때문이다.

의료계는 복지부의 일방적 정책 추진에 우려감을 감추지 못하고 있는 상황이다.

병협 나춘균 대변인은 "건보 누적적립금 활용과 보험재정 관리에 국한된 4대 중증질환 보장성은 결국 공급자 통제만 강화하겠다는 의미"라며 "적정수가 보전과 함께 보험료 인상 등 추가 재정 확보 방안이 선행돼야 한다"고 주장했다.

청와대의 별도 재원 마련 없이 강행된 4대 중증질환 보장성 강화가 복지부와 의료계의 신뢰 구축에 찬물을 끼얹는 악재로 변질될 수 있다는 비판의 목소리가 높아지는 형국이다.

관련기사

- 4대 중증질환 2016년 모두 급여화…핵폭탄 터졌다 2013-06-26 16:00:00