- 병·의원

- 개원가

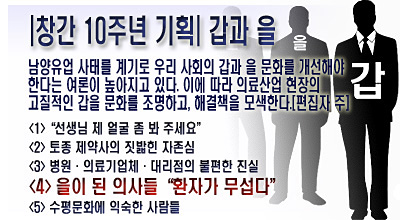

"아저씨, 제대로 진료한 거야?" 당돌해진 을

'소비자는 왕' 인식 팽배, 진료까지 위협…"의사가 갑일까요?"

최선 기자

기사입력: 2013-07-25 06:48:00

-

가

환자단체들은 아직도 의사들이 확고한 지위를 이용해 '갑 행세'를 하고 있다고 주장하고 있지만 의사들도 그런 주장에 동의를 할까.

최근 들어 의사들이 오히려 '을'의 입장이 됐다며 어려움을 토로하는 현상도 나타나고 있다. 환자와 의사의 관계에서 빚어지고 있는 역전 현상을 짚어봤다.

"아저씨, 제대로 진료한 거 맞어?"

2000년대 초 의사들의 커뮤니티에는 'KBS'란 용어가 등장했다. KBS란 개백성을 뜻하는 말로 의사들에게 무례하게 굴거나 진료를 방해하는 환자들에게 붙인 일종의 블랙리스트 꼬리표인 셈이다.

문제는 무례한 환자들의 진료 방해가 일종의 해프닝으로 치부되는 경향도 있었지만 지금은 너도 나도 겪는 흔한 일처럼 점점 발생의 빈도가 늘어나고 있다는 것.

환자가 스스로 의료를 소비하는 '소비자'로 인식하는 경향이 짙어지면서 병의원 진료에서도 "소비자는 왕이다"며 횡포를 부리는 사례가 증가하고 있다.

금천구의 M이비인후과 원장은 "진료하는 의사에게 '아저씨'라는 호칭을 사용하는 환자를 종종 경험한다"면서 "어떤 환자는 진료가 마음에 들지 않는다며 돈을 지불하지 않고 그냥 가기도 한다"고 토로했다.

그는 "이상한 성격을 가진 일부 환자들의 문제라고 생각할 수 있지만 이런 현상은 20년 전에는 흔치 않은 일이었다"면서 "환자가 스스로 '고객'으로 대접받고 싶어하는 사람도 많다"고 덧붙엿다.

다른 개원의들도 의사가 '갑'이라는 주장에 동의할 수 없다는 반응이 많다. 특히 환자 한명이 아쉬운 신규 병의원의 경우는 더욱 그렇다.

경기도의 K안과 원장은 최근 "환자가 차트를 복사해 갔다가 며칠 뒤 찾아와 다른 곳은 차트 복사 비용이 싼 데 왜 비싸게 받았냐"고 항의하는 일을 겪었다.

그는 "환자가 환불을 안해주면 인터넷에 올려 환자들이 다 떨어져 나가게 하겠다는 협박했다"면서 "환자 한명이 아쉬운 상황에서 얼굴을 붉히기 싫어 그냥 넘어갔다"고 전했다.

갑의 지위를 자처하는 환자들에게 속앓이만 하고 있는 신규 개원 원장들이 많다는 것이 그의 판단.

그는 "내가 원하는 약을 처방하지 않았다는 이유로 면전에서 처방전을 찢고 가는 환자도 봤다"면서 "지금 현실에서 과연 의사를 갑의 지위로 봐야 할지 의문"이라고 밝혔다.

"소비자는 왕이다"라는 인식이 만든 환자의 단면

갑의 지위를 자처하는 환자가 늘어나는 이유는 뭘까.

경기도의 Y안과 원장은 "환자가 자신을 스스로 의료를 소비하는 소비자로 인식하는 경향이 강하다"면서 "이로 인해 소비자들의 횡포도 늘어나는 것으로 보인다"고 지적했다.

마포구의 S산부인과 원장도 이런 변화에 대해 "온라인을 통한 정보의 습득량이 많아지면서 환자들이 의료 이용을 그저 '돈으로 사는 행위'로 인식한 결과 때문"으로 분석했다.

진료에서 필연적으로 발생하는 정보비대칭성으로 인해 과거에는 의사들의 말에 절대적으로 순종하거나 긍정적인 태도를 보이던 환자가 많았지만 지금은 그렇지 않다는 것.

그는 "인터넷이 활성화 되면서 환자가 접할 수 있는 정보의 양도 많아졌다"면서 "지금 환자들은 의사의 친절도까지 따져 병의원을 선택하고 있다"고 말했다.

그는 "이런 현상은 바람직하게 보이지만 환자들이 커뮤니티를 중심으로 진단명에 따른 치료 방법까지 공유하면서 불가침 영역인 진료에 대해서도 스스로 판단하려는 경향도 생기고 있다"고 꼬집었다.

환자들에게 아무리 설명을 해도 "이런 검사가 뭐가 필요하냐" "내가 먹던 약을 그대로 처방해 달라" "물리치료가 필요하다"는 막무가내식 자가진단과 처방 요구가 종종 나온다는 것.

이에 이명진 전 의료윤리연구회 회장은 "의사와 환자의 관계는 치료를 같이 고민하고 고통을 공감할 동반자의 관계이지 절대 갑과 을의 관계는 아니다"면서 "갑을 관계를 자처하는 이상 신뢰는 깨질 수밖에 없다"고 지적했다.

그는 "환자가 자신을 고객이나 소비자로 인식한다면 동반자적 관계를 포기하고 갑과 을의 계약 관계를 자처하는 셈"이라면서 "이는 환자 스스로 '돈이 없으면 싼 의료를 받아야 한다'는 말에 동의해야 하는 것과 같다"고 못 박았다.

관련기사

- '의사 남편' 덕분에…사모님의 특별한 외유 2013-07-24 06:45:17