- 병·의원

- 대학병원

"의사 선생님, 단 10초라도 말할 기회를 주세요"

"문제 없다"며 질문 봉쇄한 채 모니터만 주시, 환자는 불쾌

이석준 기자

기사입력: 2013-09-30 06:20:02

-

가

환자 A씨(57)는 황당했다. 진료실에서 쫓기듯 나온 자신을 발견했기 때문이다.

진료는 2~3분 정도였다. 하지만 의사로부터 들은 단어는 하나로 요약됐다.

"문제없으니 가 보라."

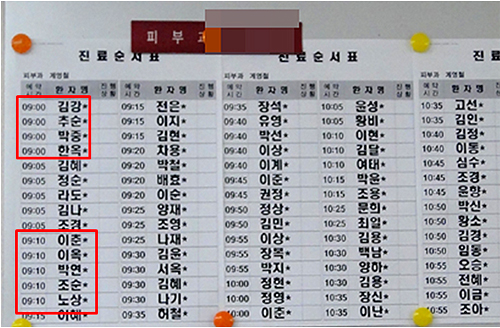

사진은 기사와 무관.

피검사에 선택진료까지 합해 10만원에 가까운 비용을 지불했는데 '너무하다'는 생각이 들었다.

수차례 질문도 시도했지만 이 역시 '문제없다'는 의사의 말에 끊겨버렸다.

갑자기 불쾌감이 밀려왔다.

목이 많이 부었다고 했지만 단 한 번의 눈길도 없이 모니터만 바라보는 의사의 모습이 오버랩되면서 말이다.

그리고 결심했다. 다시는 B병원을 찾지 않겠다고.

비록 B병원 한 의사의 태도였지만 병원 이미지 자체가 나빠졌기 때문이다.

그로부터 얼마 후 A씨는 C병원을 찾아갔다.

C병원 교수가 질환 설명과 환자 말을 잘 들어준다는 소문을 들었기 때문이다.

하지만 B병원에 대한 경험 때문인지 C병원에 대한 기대는 크지 않았다.

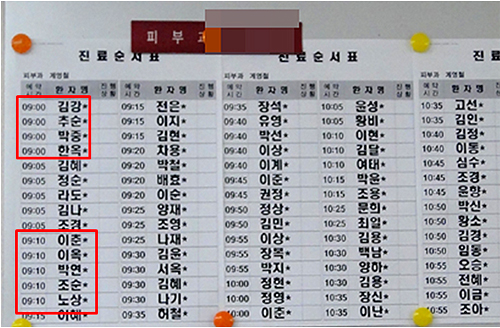

사진은 기사와 무관.

하지만 다행히 주위 평판은 틀리지 않았다.

C병원 교수는 A씨의 눈을 바라보며 궁금증 많은 초등학생에게 무엇인가를 설명해주듯 질환 설명을 이어나갔다. 적절한 비유는 양념이었다.

이렇게 진료를 끝났고 A씨는 큰 만족감을 안고 진료실을 나왔다. C병원을 다시 방문하겠다는 다짐과 함께.

물론 C병원과 B병원의 진료 시간은 크게 차이가 나지 않았다. 두 병원 모두 국내서 꽤 알려진 유명한 곳이었다.

하지만 감동은 달랐다.

환자를 진심으로 대해주는 의료진의 태도 때문이다.

A씨는 "환자는 병원에 가서 의사를 만나면 으레 주눅이 든다. 이럴 때 눈 한 번 마주쳐주는 등의 의료진의 작은 배려는 환자에게 큰 힘이 된다. 당연히 재방문하고 싶은 마음이 들게 된다"고 강조했다.

이런 환자들의 반응에 의료진은 어떤 생각을 갖고 있을까.

C병원 교수는 "현실상 환자에게 많은 시간은 할애 못해도 그 순간만큼은 환자 입장이 되려고 노력한다. 이러다보니 자연스레 재방문 환자가 늘고 라포르가 생긴다. 환자나 의사나 병원이나 모두 좋은 결과를 얻는 셈"이라고 답했다.

진료는 2~3분 정도였다. 하지만 의사로부터 들은 단어는 하나로 요약됐다.

"문제없으니 가 보라."

수차례 질문도 시도했지만 이 역시 '문제없다'는 의사의 말에 끊겨버렸다.

갑자기 불쾌감이 밀려왔다.

목이 많이 부었다고 했지만 단 한 번의 눈길도 없이 모니터만 바라보는 의사의 모습이 오버랩되면서 말이다.

그리고 결심했다. 다시는 B병원을 찾지 않겠다고.

비록 B병원 한 의사의 태도였지만 병원 이미지 자체가 나빠졌기 때문이다.

그로부터 얼마 후 A씨는 C병원을 찾아갔다.

C병원 교수가 질환 설명과 환자 말을 잘 들어준다는 소문을 들었기 때문이다.

하지만 B병원에 대한 경험 때문인지 C병원에 대한 기대는 크지 않았다.

C병원 교수는 A씨의 눈을 바라보며 궁금증 많은 초등학생에게 무엇인가를 설명해주듯 질환 설명을 이어나갔다. 적절한 비유는 양념이었다.

이렇게 진료를 끝났고 A씨는 큰 만족감을 안고 진료실을 나왔다. C병원을 다시 방문하겠다는 다짐과 함께.

물론 C병원과 B병원의 진료 시간은 크게 차이가 나지 않았다. 두 병원 모두 국내서 꽤 알려진 유명한 곳이었다.

하지만 감동은 달랐다.

환자를 진심으로 대해주는 의료진의 태도 때문이다.

A씨는 "환자는 병원에 가서 의사를 만나면 으레 주눅이 든다. 이럴 때 눈 한 번 마주쳐주는 등의 의료진의 작은 배려는 환자에게 큰 힘이 된다. 당연히 재방문하고 싶은 마음이 들게 된다"고 강조했다.

이런 환자들의 반응에 의료진은 어떤 생각을 갖고 있을까.

C병원 교수는 "현실상 환자에게 많은 시간은 할애 못해도 그 순간만큼은 환자 입장이 되려고 노력한다. 이러다보니 자연스레 재방문 환자가 늘고 라포르가 생긴다. 환자나 의사나 병원이나 모두 좋은 결과를 얻는 셈"이라고 답했다.

관련기사

- |현장|3분진료도 길다…38초만에 뚝딱하고 "다음" 2013-01-09 06:49:01