- 제약·바이오

- 국내사

황반변성 약 아일리아, 루센티스 제치고 시장 선두

지난해 3분기부터 매출 역전…환자 증가 불구 제한적 급여에 시장 정체

손의식 기자

기사입력: 2017-03-13 05:00:45

-

가

IMS 데이터에 따르면 2015년까지 아일리아의 매출은 루센티스에 비해 약 82억원 가량 낮았다.

2015년 2분기 루센티스가 약 62억원의 매출을 기록할 당시 아일리아는 약 38억원에 그쳤으며 3분기에도 루센티스는 62억원, 아일리아는 41억원이었다. 4분기 역시 루센티스는 64억원, 아일리아는 42억원을 기록했다.

그러나 지난해 들어서면서 시장상황이 조금씩 변하기 시작했다.

2016년 1분기 아일리아는 40억 4400만원으로, 약 51억원을 기록한 루센티스를 바짝 추격했다. 이어 2분기에는 45억 2600만원을 기록하면서 루센티스와의 격차를 약 5억원까지 좁혔다.

2016년 3분기 아일리아는 54억 3800만원의 매출을 올리면서 48억 6100만원을 기록한 루센티스를 론칭 2년만에 처음으로 제쳤으며, 4분기에는 60억 2400만원으로 급성장하면서 루센티스와의 격차를 더욱 벌렸다.

업계 관계자는 "비리어드가 처음 나왔을 때만 해도 강력한 블록버스터인 바라크루드의 아성을 넘기는 어려울 것로 전망했으나 결국 비리어드는 바라크루드라는 벽을 넘어섰다"며 "루센티스라는 시장을 강자를 넘어선 아일리아의 성장세를 보면 비리어드의 성장과 비슷해보인다"고 말했다.

그러면서 아일리아가 가진 시력개선 효과와 환자 편의성이 시장 변화의 요인으로 분석했다.

실제로 지난 2015년 국제 의학저널인 NEJM 3월 26일자에 게재된 PROTOCOL-T 연구 1년차 결과에 따르면 시력저하가 심한 당뇨병성 황반부종의 경우 아일리아가 루센티스(0.3mg)에 비해 초기 시력 개선효과가 더 우수했다.

업계 관계자는 "여러 연구를 통해 당뇨병성 황반부종에서의 초기 시력개선 효과뿐 아니라 스위칭과 관련해서도 아일리아가 가진 장점이 확인됐다"며 "여기에 월 1회 주사하는 루센티스에 비해 아일리아는 2달에 1번만 병원을 방문하면 돼 환자들의 편의성도 높은 것도 긍정적 차별점"이라고 설명했다.

한편, 의료진들은 제한적 건강보험 급여로 인한 환자들의 고통이 크다는 점을 호소하고 있다.

모 대학병원 안과 교수는 "루센티스가 처음 보험을 받았던 2009년에는 보험 기준이 단안당 5회 였으나 2013년 1월 1일자로 인당 10회로 바뀐 후 2014년 11월 1일 기준으로 14회 확대됐다"며 "그러나 의료진들에 따르면 14회가 끝난 환자들은 치료를 결국 포기하거나 다른 비허가 약물 또는 저가 치료로 넘어가는게 다수다"고 말했다.

실제로 황반변성 치료제 전체 시장 규모를 보면 환자들이 치료를 포기하고 있는 것을 알 수 있다.

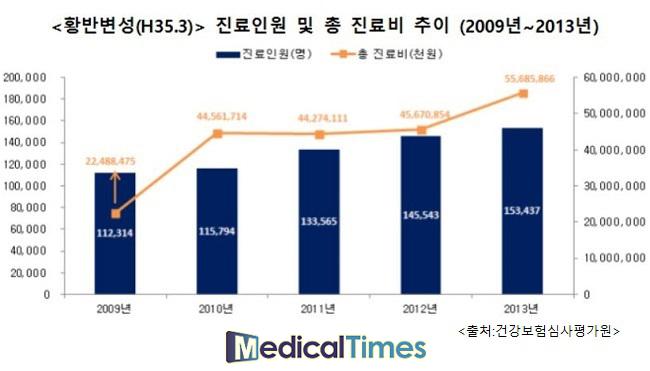

건강보험심사평가원이 2009년부터 2013년까지 최근 5년간의 건강보험 및 의료급여 심사 결정 자료를 이용해 분석한 결과에 따르면, 황반변성(H35.3, 황반 및 후극부의 변성) 진료인원은 2009년 약 11만 2000명에서 2013년 약 15만 3000명으로 5년간 약 4만 1000명으로 무려 36.6%가 증가했다.

결국, 황변변성이 발생하는 환자보다 보험에서 인정하는 치료횟수가 빠져나가는 환자가 더 많다는 의미다. 그러다보니 환자는 느는데 시장은 감소하는 기형적 구조를 보이고 있는 셈이다.

현재 전세계적으로 셀프페이 마켓을 제외하고는 황반변성 치료제 투여 횟수를 보험에서 제한하는 국가는 우리나라와 대만이 유일하다.

가까운 일본의 경우 투여횟수의 제한이 없으며 나이에 따라 10~30%만 환자가 부담하면 된다. 시장 규모는 무려 5천억원이 넘는다. 그만큼 많은 황반변성 환자들이 치료적 혜택을 받고 있는 것이다.

모 대학병원 안과 교수는 이미 보험 횟수가 끝난 환자들이 많이 나오고 있는데 경제적 상황이 어려운 환자들은 오프라벨 처방을 호소하기도 한다"며 "이제는 보험횟수 확대가 필요한 시점이라고 생각한다. 학회에서도 논의하고 있는 것으로 아는데 쉬운 일은 아닌 것 같다"고 토로했다.

그는 "특히 양안 황반변성 환자들은 단안 환자에 비해 더 위험함에도 불구하고 치료횟수는 더 빨리 끝난다"며 "황반변성을 극복할 수 있는 방법이 없는 상황에서 anti-VEGF는 효과와 안전성이 가장 인정돼 있는 치료제다"고 말했다.

이어 그는 "치료제가 있는데 쓸 수 없다면 약의 존재가치는 없는 것이고 나을 수 있는데 못쓰게 한다면 보험 역시 가치가 없는 것"이라며 "실명으로 인한 사회적 비용 등 폭넓게 고민하면 보험을 확대하는 것이 오히려 경제적일 것"이라고 덧붙였다.

관련기사

- 황반변성 주사제, 당뇨병성 황반부종 최고 옵션은? 2017-03-08 05:00:44

- 황반변성 보험 치료하려면 한 눈만 나빠져라? 2016-12-21 05:00:58

- 보험약가 높은 황반변성 치료제, 삭감액도 '최고' 2016-09-23 05:00:56