- 병·의원

- 대학병원

초음파 급여화 후폭풍…대학병원 CT·MRI 검사 폭증

적자폭 확대되자 검사 시스템 전환 움직임…"의료 왜곡 불러왔다"

이인복 기자

기사입력: 2018-07-30 06:00:59

-

가

|초점| 대학병원 뒤흔든 초음파 급여화 후폭풍

상복부 등 초음파가 급여로 전환되면서 대학병원들의 검사 시스템에도 변화가 나타나고 있다.

관행수가에 미치지 못하는 수가 책정으로 적자폭이 늘어나자 초음파를 다른 검사로 유도하는 상황이 벌어지고 있는 것. 결국 의료 왜곡이 나타나고 있다는 의미다.

대학병원 초음파 적자 확대…"감당하기 힘든 수준"

A대학병원 보직자는 29일 "상복부 초음파 급여화로 병원의 적자폭이 크게 커지고 있는 것은 사실"이라며 "관행 수가를 3분의 1로 토막냈을때 이미 예견됐던 일이었다"고 털어놨다.

그는 이어 "이에 대한 보상책을 마련하겠다고는 했지만 지금까지 아무런 대책이 나오지 않아 적자만 감수하고 있는 상황"이라며 "지금의 수가는 대학병원에서 감내할 수 있는 수준이 아니다"고 못박았다.

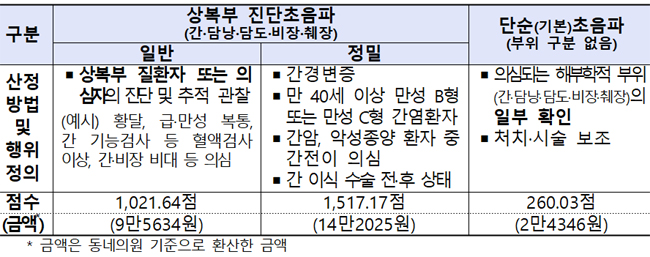

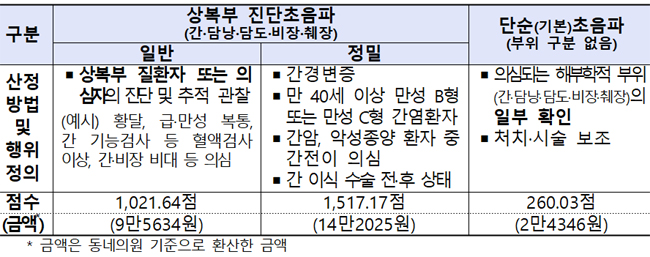

앞서 정부는 일반 상복부 초음파 수가를 9만 5000원으로 책정하고 일부를 예비급여 제도로 전환했다.

또한 대학병원에서 주로 시행되는 정밀 초음파도 14만 2000원으로 사실상 관행 수가의 절반 수준으로 책정했다.

병원별로 차이는 있지만 대부분 대학병원들이 20~30만원 선에서 일반, 정밀 초음파 비용을 받아왔던 것과 대비하면 적게는 반토막, 많게는 3분의 1 토막이 난 셈이다.

이로 인해 각 대학병원들은 손실 보전을 위해 다양한 방법을 강구하고 있지만 일부 대학병원들은 100억원대 손실이 나면서 골머리를 썩고 있는 상태다.

최근 일어나고 있는 CT, MRI 등 영상 검사가 늘고 있는 상황도 이와 무관하지 않다는 분석이 나오는 것도 이러한 이유 때문이다.

실제로 일부 대학병원에 따르면 최근 CT, MRI 검사가 크게 늘며 상당한 로딩이 발생하고 있다.

B대학병원 관계자는 "대형병원의 경우 어쩔 수 없이 검사를 위해 2~3주 대기하는 일은 불가피했었지만 최근에는 한달을 넘어 가는 경우도 많다"며 "거의 24시간 검사를 돌리는데도 점점 대기시간은 늘어만 가고 있는 상황"이라고 전했다.

이어 그는 "이로 인해 병원 내에서도 초음파 급여화의 영향이 있는 것 아니냐는 분석이 나오고 있는 실정"이라며 "굳이 초음파 검사를 하느니 CT로 돌려버린다는 의미"라고 귀띔했다.

늘어나는 CT, MRI검사…"의료 왜곡 예상됐던 수순"

이러한 분석은 비단 B대학병원에서만 나오고 있는 일이 아니다. 대다수가 쉬쉬하고 있지만 이같은 경향은 상당수 대학병원에서도 유사하게 나타나고 있는 상태다.

C대학병원 내과 교수는 "상식적으로 생각해봐도 초음파를 하면 할수록 적자가 나는 상황에서 다른 선택지가 있다면 그 선택을 하지 않겠느냐"며 "말장난 같겠지만 굳이 초음파 아니면 방법이 없지 않는 이상 굳이 노력해서 적자를 만들 필요가 있겠느냐"고 되물었다.

특히 초음파의 특성상 의사가 처음부터 끝까지 담당해야 한다는 것도 딜레마 중 하나다.

적자를 감수하며 의사를 투입해 해야 하는 검사와 기기에 의해서 의료기사가 장비를 돌리는 CT, MRI 검사의 특성도 무시할 수 없는 요인이라는 분석이다.

C대병원 교수는 "의사를 투입하고도 적자가 나는 검사와 의료기사가 진행하는 CT, MRI가 있다면 어떤 선택을 하겠느냐"며 "수가가 반토막 나는 순간부터 어느 정도 예견됐던 의료 왜곡"이라고 꼬집었다.

이에 대해 대학병원들은 이러한 상황이 빙산의 일각이라고 지적하고 있다. 가격 통제에 초점을 맞춘 급여정책이 이어지는 한 계속될 수 밖에 없는 악순환의 연속일 수 있다는 우려다.

결국 문재인 케어 등 보장성 강화 정책도 이러한 문제를 해결하지 못한다면 비정상적인 왜곡을 피할 수 없다는 지적.

A대병원 보직자는 "의료기관도 자선단체가 아닌데 수요와 공급, 자본과 수익 등 시장경제 체제를 무시할 수는 없다"며 "튀어나온 부분이 있다고 강제로 하나를 누르면 다른 한쪽으로 튀어나가고 그 곳을 누르면 다른 곳이 튀어나올 수 밖에 없는 구조"라고 말했다.

아울러 그는 "건강보험이 생긴 이래 지금까지 계속해서 반복돼온 악순환이고 급여정책에 있어 전문가들이 신중함을 당부하는 이유"라며 "단순히 비용효과성과 가격에 초점을 맞추고 있는 이상 비정상적인 왜곡은 필연적으로 따라올 수 밖에 없는 구조"라고 강조했다.

대한의사협회 등 의사단체들도 이러한 경향에 촉각을 기울이고 있다. 의료계의 반대에도 불구하고 급여화 정책이 강행되는데 대한 근거를 갖추기 위해서다.

의협 관계자는 "급여 정책은 정부와 의료계가 함께 머리를 맞대고 발생할 수 있는 부작용을 점검하며 신중하게 접근해야 하는 문제"라며 "의료 현장을 무시한 채 정책을 강행한다면 어떤 식으로든 부작용이 나타날 수 밖에 없다"고 지적했다.

아울러 그는 "지금이라도 정부는 전문가들의 의견을 충분히 반영해 우선 순위를 정하고 부작용을 줄이려는 노력을 해야 한다"며 "잘못된 정책의 피해자는 결국 국민이 될 수 밖에 없기 때문"이라고 밝혔다.

상복부 등 초음파가 급여로 전환되면서 대학병원들의 검사 시스템에도 변화가 나타나고 있다.

관행수가에 미치지 못하는 수가 책정으로 적자폭이 늘어나자 초음파를 다른 검사로 유도하는 상황이 벌어지고 있는 것. 결국 의료 왜곡이 나타나고 있다는 의미다.

대학병원 초음파 적자 확대…"감당하기 힘든 수준"

A대학병원 보직자는 29일 "상복부 초음파 급여화로 병원의 적자폭이 크게 커지고 있는 것은 사실"이라며 "관행 수가를 3분의 1로 토막냈을때 이미 예견됐던 일이었다"고 털어놨다.

앞서 정부는 일반 상복부 초음파 수가를 9만 5000원으로 책정하고 일부를 예비급여 제도로 전환했다.

또한 대학병원에서 주로 시행되는 정밀 초음파도 14만 2000원으로 사실상 관행 수가의 절반 수준으로 책정했다.

병원별로 차이는 있지만 대부분 대학병원들이 20~30만원 선에서 일반, 정밀 초음파 비용을 받아왔던 것과 대비하면 적게는 반토막, 많게는 3분의 1 토막이 난 셈이다.

이로 인해 각 대학병원들은 손실 보전을 위해 다양한 방법을 강구하고 있지만 일부 대학병원들은 100억원대 손실이 나면서 골머리를 썩고 있는 상태다.

최근 일어나고 있는 CT, MRI 등 영상 검사가 늘고 있는 상황도 이와 무관하지 않다는 분석이 나오는 것도 이러한 이유 때문이다.

실제로 일부 대학병원에 따르면 최근 CT, MRI 검사가 크게 늘며 상당한 로딩이 발생하고 있다.

B대학병원 관계자는 "대형병원의 경우 어쩔 수 없이 검사를 위해 2~3주 대기하는 일은 불가피했었지만 최근에는 한달을 넘어 가는 경우도 많다"며 "거의 24시간 검사를 돌리는데도 점점 대기시간은 늘어만 가고 있는 상황"이라고 전했다.

이어 그는 "이로 인해 병원 내에서도 초음파 급여화의 영향이 있는 것 아니냐는 분석이 나오고 있는 실정"이라며 "굳이 초음파 검사를 하느니 CT로 돌려버린다는 의미"라고 귀띔했다.

늘어나는 CT, MRI검사…"의료 왜곡 예상됐던 수순"

이러한 분석은 비단 B대학병원에서만 나오고 있는 일이 아니다. 대다수가 쉬쉬하고 있지만 이같은 경향은 상당수 대학병원에서도 유사하게 나타나고 있는 상태다.

특히 초음파의 특성상 의사가 처음부터 끝까지 담당해야 한다는 것도 딜레마 중 하나다.

적자를 감수하며 의사를 투입해 해야 하는 검사와 기기에 의해서 의료기사가 장비를 돌리는 CT, MRI 검사의 특성도 무시할 수 없는 요인이라는 분석이다.

C대병원 교수는 "의사를 투입하고도 적자가 나는 검사와 의료기사가 진행하는 CT, MRI가 있다면 어떤 선택을 하겠느냐"며 "수가가 반토막 나는 순간부터 어느 정도 예견됐던 의료 왜곡"이라고 꼬집었다.

이에 대해 대학병원들은 이러한 상황이 빙산의 일각이라고 지적하고 있다. 가격 통제에 초점을 맞춘 급여정책이 이어지는 한 계속될 수 밖에 없는 악순환의 연속일 수 있다는 우려다.

결국 문재인 케어 등 보장성 강화 정책도 이러한 문제를 해결하지 못한다면 비정상적인 왜곡을 피할 수 없다는 지적.

A대병원 보직자는 "의료기관도 자선단체가 아닌데 수요와 공급, 자본과 수익 등 시장경제 체제를 무시할 수는 없다"며 "튀어나온 부분이 있다고 강제로 하나를 누르면 다른 한쪽으로 튀어나가고 그 곳을 누르면 다른 곳이 튀어나올 수 밖에 없는 구조"라고 말했다.

아울러 그는 "건강보험이 생긴 이래 지금까지 계속해서 반복돼온 악순환이고 급여정책에 있어 전문가들이 신중함을 당부하는 이유"라며 "단순히 비용효과성과 가격에 초점을 맞추고 있는 이상 비정상적인 왜곡은 필연적으로 따라올 수 밖에 없는 구조"라고 강조했다.

대한의사협회 등 의사단체들도 이러한 경향에 촉각을 기울이고 있다. 의료계의 반대에도 불구하고 급여화 정책이 강행되는데 대한 근거를 갖추기 위해서다.

의협 관계자는 "급여 정책은 정부와 의료계가 함께 머리를 맞대고 발생할 수 있는 부작용을 점검하며 신중하게 접근해야 하는 문제"라며 "의료 현장을 무시한 채 정책을 강행한다면 어떤 식으로든 부작용이 나타날 수 밖에 없다"고 지적했다.

아울러 그는 "지금이라도 정부는 전문가들의 의견을 충분히 반영해 우선 순위를 정하고 부작용을 줄이려는 노력을 해야 한다"며 "잘못된 정책의 피해자는 결국 국민이 될 수 밖에 없기 때문"이라고 밝혔다.

병·의원 기사

- 의료법인들 사무장병원 선긋기…자정활동 나선다 2018-07-30 06:00:57

- 표적약 허셉틴 단짝 조합 퍼제타 "세상 빛 못 볼뻔 했다" 2018-07-30 06:00:53

- "암환자 유전체 맞춤치료 시대 우리가 연다" 2018-07-30 06:00:30

- 달라진 개원가 휴가 풍경 "대진의 쓰느니 휴진" 2018-07-28 06:00:59

- 헬멧 쓰고 거리 나선 의사들 "우리는 맞고 싶지 않다" 2018-07-27 12:00:59