- 병·의원

- 대학병원

"2년 임상수련 마친 의사에게 진료면허 허용"

의학회, 3가지 모형 제시…전문의와 교통정리 등 관건

안창욱 기자

기사입력: 2010-08-24 06:40:04

-

가

|특별기획| 수술대 오른 전문의제도‘의사 면허=진료 자격인가’

대한의학회가 지난 2월부터 연구용역을 수행중인 인턴 폐지, 일차진료의사 양상, 수련기간 조정, 전공의 근무환경 개선 등에 대한 구체적인 방안을 제시하고, 의견 수렴 절차에 들어갔다. 수십년간 의료계의 현안으로 거론돼 왔지만 논의가 지지부진하던 이들 문제가 합리적으로 개선될 가능성이 그 어느 때보다 높아지고 있는 것이다. 이에 따라 메디칼타임즈는 이들 현안의 쟁점을 짚어보고, 대안을 모색한다.[편집자 주]

-----------<글 싣는 순서>-----------

(상) 인턴 폐지시 문제는 대체인력

(중) 진료면허 도입과 일차의료의 양성

(하) 전공의 근무시간 상한제 도입

대한의학회가 의사 면허와 진료 자격을 분리하기 위한 구체적인 방안을 제시하고 의견 수렴에 나섰다.

그러나 진료 면허 성격, 일차진료 담당 의료진의 자격 기준, 가정의학과와의 관계 설정, 면허 갱신 등 민감한 문제와 연관돼 있어 넘어야 할 산이 적지 않다.

의료법상 국내에서 의사국시에 합격한 의사라면 모든 의료행위를 할 수 있다.

이에 대해 대한의학회 전문의 제도개선 방안 연구위원회 제2분과 안덕선(연세의대) 교수는 최근 ‘전문의 제도 개선 방안’ 워크샵에서 “의사면허 취득자의 진료 능력에 대한 부정적 인식이 높다”고 환기시켰다.

의사면허를 취득했다 하더라도 일정 기간 임상수련을 거친 후 진료 자격을 부여

대한의학회에 따르면 미국의 경우 의대 졸업후 1~3년간 임상 수련을 의무화하고 있다. 영국도 의대 졸업후 최소 4년간 임상 수련을 받아야 하며, 일본의 의무적 임상수련 기간은 2년이다.

안 교수는 진료면허의 개념을 △독자적인 의료서비스 제공 허용 △유효 기간이 있는 유한 개념의 자격 △적절한 수련 기간, 내용, 인증 요구 등으로 규정했다.

먼저 전문의형(미국 모델)은 의대 졸업후 의사면허를 취득한 후 전문의 과정 중 일정기간(1~3년)을 이수하면 진료면허를 부여하는 방식이다.

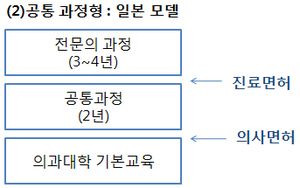

공통과정형(일본 모델)은 의사 면허를 취득한 뒤 2년간 공통과정을 거치면 진료면허를 주고, 이후 3~4년의 전문의 과정을 밟는 형태다.

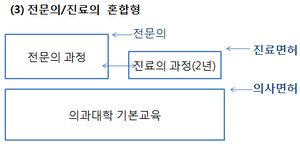

전문의/진료의 혼합형은 의대 졸업후 의사면허를 따면 전문의 과정을 거쳐 전문의가 되거나, 2년간의 진료의사 과정을 이수한 후 진료면허를 획득하는 제도다.

전문의를 획득한 후 일차의료에 종사할 경우 소정의 진료의사 과정을 이수해야 하며, 반대로 진료의도 전문의 과정에 편입 가능하다.

앞서 언급한 바와 같이 대한의학회가 구상하고 있는 진료의사 임상 수련과정은 2년이다.

임상수련 과정은 필수과정과 선택과정으로 구성되며, 진료의사 수련기관 및 수련 내용의 인증 등은 대한의학회, 의대, 가정의학회 등이 참여하는 위원회에서 정하자는 게 대한의학회의 복안이다.

이와 관련 안 교수는 “진료면허가 정착되기 위해서는 미국이나 일본처럼 의사 양성 비용을 사회에서 지원해야 한다”고 강조했다.

또한 우리나라의 경우 의대 졸업자의 90% 가량이 인턴과 전공의 과정을 거쳐 전문의 자격을 취득하고 있는 상황이어서 단과 전문의를 대폭 축소하지 않으면 진료면허 무용론이 나올 수밖에 없다.

하지만 제도를 도입하기 위해서는 진료면허를 일차진료의사(Primary care Physician)에게 부여할 것인지, 미국과 같은 전문의(Licensed Physician)에게 줄 것인지, 진료면허와 일차의료의 관계를 어떻게 설정할 것인지 등 의료계 내부 합의 과정에서 진통이 예상되는 쟁점이 적지 않다.

대한의학회 관계자는 “의협이 의료전달체계를 어떻게 정립하고, 일차진료를 활성화할지 논의중이지만 거기서조차 누가 일차의료를 담당해야 하는지 언급조차 하지 못하고 있다”고 말했다.

그만큼 진료면허, 일차진료의사, 가정의학과 전문의 등이 얽혀 있어 교통정리가 쉽지 않다는 것이다.

여기에다가 진료면허제도는 인턴제도 폐지 여부, 일차진료의사 정의 등에 따라 형태를 달리할 수 있고, 단과 전문의 정원 감축, 면허갱신제 등을 함께 검토해야 한다는 점에서 복지부와 의료계가 합의안을 도출할 수 있을지 관심이 모아지고 있다.

관련기사

- 인턴 폐지하면 누구에게 싼값에 잡무 맡기나 2010-08-23 06:00:13