- 병·의원

- 대학병원

"이국종 교수의 첫 마디가 '외상? 하지마라' 였었죠"

박양명

발행날짜: 2013-01-11 06:37:57

-

가

-

기획해운대백병원 박성진 교수 "잦은 당직 힘들지만 외길"

하지만 한 사람을 더 살리기 위해서는 꼭 필요한 존재다.

최근 외상외과에 대한 현실을 비교적 사실적으로 그려낸 드라마 '골든타임'이 인기를 끌었다. 현실도 드라마 속 주인공이 처한 상황과 별반 다르지 않았다.

'골든타임' 드라마 뒤에는 인제의대 해운대백병원 외상외과 박성진 교수가 있었다.

드라마 의학 자문을 한 박성진 교수는 외상외과에 대한 불편한 시선과 어려운 현실을 고스란히 몸으로 느끼면서도 그 길을 고집하고 있었다.

외상외과에 대한 관심은 막연했다. 미국 드라마 '그레이 아나토미'에 나오는 의사들이 그저 멋지다고만 생각했다.

하지만 죽을 고비를 넘기고 살아나는 환자를 직접 보면서 외상외과에 대한 매력을 느꼈다. 박 교수는 환자가 살아나는 것을 보는 것이 '마약' 같다고 표현했다.

이국종 교수도 말린 길…그래도 가기로 결심하다

외상을 본격적으로 시작한 지 올해로 6년째. 박 교수의 롤 모델은 아주대병원 외상외과 이국종 교수다.

외상을 배우고 싶어 찾아갔다. 하지만 그의 첫 마디는 "하지 마라"였다. 한국에서는 '외상외과 전문의'로 살아가기 힘들다고, 3시간 내내 그는 하지 말라는 이야기만 반복했다.

하지만 외상외과 전문의를 선뜻 하겠다고 나서는 사람이 없는 현실 속에서 박 교수의 용기가 인상 깊었나보다.

이국종 교수는 박 교수에게 아주대병원에서 경험을 해보지 않겠냐며 연락했다.

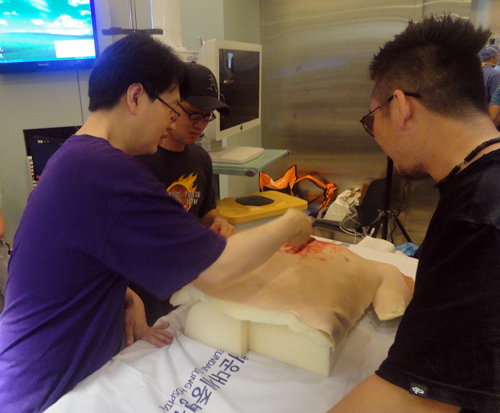

그렇게 박 교수는 2008년 상계백병원에서 전임의로 일하는 동안 아주대병원에서 한달간 외상외과에서 일을 할 수 있는 기회를 얻었다.

한달 동안 첫날과 마지막날만 빼고 병원에서 살았다. 하루에 3명 보기도 힘든 중환자를 10명씩 봤다.

박 교수는 "아무리 먼 곳에서 외상을 당했더라도 해운대백병원으로 가달라고 할 수 있는 센터로 만들고 싶다"고 말했다.

여기서도 박 교수는 한달에 9번은 당직을 선다. 외상외과에는 전공의도 없기 때문에 3명의 전문의들이 번갈아가며 당직을 서고 있다.

박성진 교수는 "당직 날 외상환자가 한명도 오지 않는 날도 물론 있다. 언제 외상환자가 올지 알 수 없기 때문에 대기라는 것이 필요하다. 가급적이면 전원 요청도 거절 안하려고 한다"고 설명했다.

실제로 최근 김해 장유면에서 만 3살 어린이가 브라운관 TV에 깔려 근처 병원으로 갔다. 혈압은 70까지 떨어졌고 배안에서 피가 나고 있었다.

해당 병원은 부산지역 대학병원 4곳에 전화했다. 하지만 "중환자실에 자리가 없다" "소아외과 담당의가 없다" "수술실이 없다" 등의 이유로 거절당했다.

장유면에서 거리상으로는 제일 먼 해운대백병원으로까지 전원 요청 전화가 왔고, 아이는 한시간 넘게 이동해서야 수술 받을 수 있었다. 수술은 소아외상을 담당하는 남소현 교수가 맡았다.

박 교수는 "수술을 안했으면 그 아이는 죽었을지도 모른다. 외상센터가 있는 곳은 응급환자를 치료하기 위한 시스템이 비교적 잘 갖춰져 있다. 이 차이는 엄청 크다"고 말했다.

그는 외상외과에 대한 인식을 조금만 바꿔야 한다고 강조했다.

박 교수는 "가족이나 친구 중 불의의 사고로 죽은 사람 있냐고 물어보면 대부분 있다고 한다. 내 주변 가까운 인물이 불의의 사고를 당해 죽었다고 생각하면 답은 쉽다"고 환기시켰다.

이어 "10명 중 3명은 살릴 수 있다는데 그 중의 한명이라면 생각을 해볼 수 있다. 경제논리로만 이야기할 수 없는 부분"이라고 못 박았다.

그러면서 박성진 교수는 아직까지 외상외과가 힘들지만 좋다며 미소를 지었다.

관련기사

- 역사에 묻히는 결핵과…"나에겐 하루하루가 드라마" 2013-01-04 06:50:30