- 병·의원

- 대학병원

잡일하는 대형병원 간호사…그것도 부러운 중소병원

발행날짜: 2013-05-06 06:30:14

-

가

-

현장인력 양극화의 그늘, 그들이 꿈 꾼 나이팅게일은 없다

|현장|두 간호사의 상반된 일상

올해로 간호사 면허를 받은지 10년이 훌쩍 넘은 간호사 김미영 씨(가명).

그는 출근한 뒤 간호복이 아닌 자켓을 입고 일과를 시작한다. 물론 그의 발길은 간호스테이션으로 향하지 않는다. 병원 1층에 위치한 상담 코너가 그의 일터다.

동료 간호사들이 간호스테이션에서 업무 인계를 받으며 정신 없이 하루를 시작하는 사이 그는 병원을 들어서는 환자나 보호자들과 눈을 맞추며 '일거리'를 찾는다.

9시가 조금 넘어서자 점점 그의 일이 늘어난다. 한 환자가 다가와 길을 묻는다. 진료의뢰센터를 찾아가는 중이란다.

그는 직접 환자와 함께 진료의뢰센터로 발길을 향한다. 진뢰의뢰센터에 환자를 데리고 가면 그의 일은 끝이다. 다시 상담 코너로 돌아와 지나가는 환자들과 눈을 맞추기 시작한다.

이번에는 한 환자가 다가와 진료카드를 잃어버렸다고 도움을 요청한다. 그는 곧바로 환자 이름으로 예약을 조회해 해당 부서에 이같은 상황을 알린다.

그리고는 엘리베이터가 보이는 곳까지 자리를 옮겨 진료과를 찾아가는 길을 알려주고 서야 다시 자리를 돌아왔다.

이번에는 휠체어 고장이다. 바퀴가 잘 돌아가지 않는단다. 다급해진 그는 우선 휠체어를 밀고 인적이 드문 곳으로 이동한 뒤 다시 전화를 돌린다. 잠시 후 한 남자 직원이 새 휠체어를 가져왔다.

언뜻 보면 일반 병원에서는 안내도우미가 해야할 일처럼 보이지만 그는 분명 면허를 소유한 간호사다. 그것도 신규 간호사도 아닌 경력이 10년을 넘어선 베테랑 간호사다.

그가 이런 일을 시작하게 된 것은 '고객과의 소통'을 캐치프레이즈로 내건 병원의 방침에 의해서다.

이 대학병원은 지난 2011년 NCSI(국가고객만족도)에서 부족한 점으로 지적된 접점 서비스 부분을 해소하고자 특단의 조치를 궁리했다.

그 결과 대안으로 나온 것이 바로 간호사를 상담 인력으로 활용하는 방법이다. 계약직 사원에게 안내를 맡기는 것보다는 간호사에게 안내와 상담을 함께 맡기면 만족도가 높아지지 않겠냐는 전략이다.

전략은 적중했다. 단 한달간의 시범운영 결과 무려 7천건이 넘는 상담이 이뤄졌고 환자들은 만족도 평가에 우수한 점수를 줬다.

병원 입장에서는 다소 무모해 보였던 전략이 대성공을 거둔 것이다.

하지만 이 병원이 이 성공에 의미를 부여하고 있는 것은 또 다른 측면도 있다. 간호사들을 다른 부서에 활용할 수 있는 방법을 찾았기 때문이다.

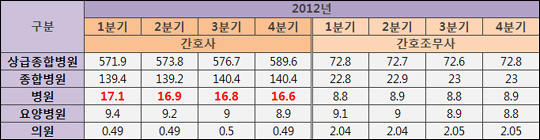

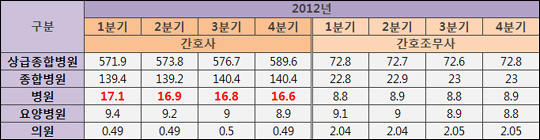

지난해 분기별 기관 당 간호사 및 간호조무사 인력

이 말의 뜻을 이해하기 위해서는 이 병원의 상황을 잠시 살펴볼 필요가 있겠다. 이 병원은 최근 새병원을 신설하며 다수의 간호사를 채용했다.

흔히 말하는 대형병원의 입도선매다. 아직 졸업하지 않은 간호사들을 미리 대거 채용한 것이다. 여기에 경력 간호사도 대거 흡수했다. 간호등급 1등급을 유지하기 위해서다.

문제는 여기서 시작됐다. 당초 계획했던 목표에 다다르는 시간이 길어지면서 이 병원은 예상치 못한 문제에 봉착하게 된다. 수요보다 많은 간호사를 채용하면서 공급 과잉이 일어난 것이다.

결국 이 병원은 간호등급 1등급을 유지하고도 남는 일부 간호사들을 고객만족도 향상 업무에 투입하면서 두마리 토끼를 잡게 됐다. 병원 입장에서는 신의 한수인 셈이다.

하지만 이 대학병원의 성공을 그리 달갑지 않게 바라보는 시각도 있다.

지방의 한 중소병원에서 일하는 간호사 이지현 씨(가명).

그가 이 병원에서 일한지는 어언 10여년. 그동안 그는 병원 최고 고참 간호사가 됐다. 선배들이 모두 떠나면서 지난해에는 엉겁결에 관리자가 됐다.

하지만 그는 매일 사표를 품고 출근길에 오른다. 그의 출근시간은 8시지만 10시가 다돼서야 겨우 퇴근을 하는 고된 생활에 심신이 모두 지쳤기 때문이다.

물론 그가 처음 이 병원에 취직했을 때만 해도 상황이 이렇지는 않았다. 하지만 점점 선배들이 하나 둘 병원을 빠져나가기 시작하고 후배들은 들어오지 않으면서 졸지에 2교대 근무가 일상화됐다.

그러나 사표를 낸다고 뾰족한 수가 있는 것도 아니다. 인근 병원들 모두 이러한 상황이라 딱히 대안이 없기 때문이다. 그렇다고 나 하나로 인해 온 가족이 이사를 갈 수도 없는 노릇이다.

원장에게 수차례 인원 보충도 요구했다. 하지만 충원이 요원하다는 사실을 잘 알고 있다. 이미 인근에는 간호사가 씨가 말라 수차례 채용공고가 무산됐기 때문이다.

인근에 간호대학이 있기는 하지만 지역에 남는 간호사는 불과 2~3명에 불과하다. 나머지는 모두 대학병원에서 데려가고 그나마 흡수된 간호사도 몇년안에 다른 병원으로 떠나고 있다.

이러한 가운데 앞서 말한 대형병원의 소식은 그에게 큰 상실감을 안겨준다.

"사실 요즘 대학생들 평생 복사만 하더라도 삼성에 가고 싶다고 하잖아요. 같은 의미지요. 떠나는 선후배들도, 원장님도 원망 안해요. 현실이 이런데 누굴 원망하겠어요."

정부도 손을 놓고 있는 것은 아니다. 이러한 간호인력 양극화를 해소한다는 목적으로 다양한 정책을 쏟아내고 있다. 최근 내놓은 간호인력 개편안도 마찬가지다.

그러나 이러한 정책에 대해 중소병원 간호사들은 할 말이 많다. 현실은 이곳에 있는데 왜 헛손질을 하고 있느냐는 토로다.

"최근 대기업 규제정책 많이 하잖아요. 병원에도 도입하면 돼요. 그런데 정부는 계속 대학병원하고만 얘기를 해요. 간호협회도 마찬가지죠. 그러니 현실적인 답이 나오나요."

올해로 간호사 면허를 받은지 10년이 훌쩍 넘은 간호사 김미영 씨(가명).

그는 출근한 뒤 간호복이 아닌 자켓을 입고 일과를 시작한다. 물론 그의 발길은 간호스테이션으로 향하지 않는다. 병원 1층에 위치한 상담 코너가 그의 일터다.

동료 간호사들이 간호스테이션에서 업무 인계를 받으며 정신 없이 하루를 시작하는 사이 그는 병원을 들어서는 환자나 보호자들과 눈을 맞추며 '일거리'를 찾는다.

9시가 조금 넘어서자 점점 그의 일이 늘어난다. 한 환자가 다가와 길을 묻는다. 진료의뢰센터를 찾아가는 중이란다.

그는 직접 환자와 함께 진료의뢰센터로 발길을 향한다. 진뢰의뢰센터에 환자를 데리고 가면 그의 일은 끝이다. 다시 상담 코너로 돌아와 지나가는 환자들과 눈을 맞추기 시작한다.

이번에는 한 환자가 다가와 진료카드를 잃어버렸다고 도움을 요청한다. 그는 곧바로 환자 이름으로 예약을 조회해 해당 부서에 이같은 상황을 알린다.

이번에는 휠체어 고장이다. 바퀴가 잘 돌아가지 않는단다. 다급해진 그는 우선 휠체어를 밀고 인적이 드문 곳으로 이동한 뒤 다시 전화를 돌린다. 잠시 후 한 남자 직원이 새 휠체어를 가져왔다.

언뜻 보면 일반 병원에서는 안내도우미가 해야할 일처럼 보이지만 그는 분명 면허를 소유한 간호사다. 그것도 신규 간호사도 아닌 경력이 10년을 넘어선 베테랑 간호사다.

그가 이런 일을 시작하게 된 것은 '고객과의 소통'을 캐치프레이즈로 내건 병원의 방침에 의해서다.

이 대학병원은 지난 2011년 NCSI(국가고객만족도)에서 부족한 점으로 지적된 접점 서비스 부분을 해소하고자 특단의 조치를 궁리했다.

그 결과 대안으로 나온 것이 바로 간호사를 상담 인력으로 활용하는 방법이다. 계약직 사원에게 안내를 맡기는 것보다는 간호사에게 안내와 상담을 함께 맡기면 만족도가 높아지지 않겠냐는 전략이다.

전략은 적중했다. 단 한달간의 시범운영 결과 무려 7천건이 넘는 상담이 이뤄졌고 환자들은 만족도 평가에 우수한 점수를 줬다.

병원 입장에서는 다소 무모해 보였던 전략이 대성공을 거둔 것이다.

하지만 이 병원이 이 성공에 의미를 부여하고 있는 것은 또 다른 측면도 있다. 간호사들을 다른 부서에 활용할 수 있는 방법을 찾았기 때문이다.

흔히 말하는 대형병원의 입도선매다. 아직 졸업하지 않은 간호사들을 미리 대거 채용한 것이다. 여기에 경력 간호사도 대거 흡수했다. 간호등급 1등급을 유지하기 위해서다.

문제는 여기서 시작됐다. 당초 계획했던 목표에 다다르는 시간이 길어지면서 이 병원은 예상치 못한 문제에 봉착하게 된다. 수요보다 많은 간호사를 채용하면서 공급 과잉이 일어난 것이다.

결국 이 병원은 간호등급 1등급을 유지하고도 남는 일부 간호사들을 고객만족도 향상 업무에 투입하면서 두마리 토끼를 잡게 됐다. 병원 입장에서는 신의 한수인 셈이다.

하지만 이 대학병원의 성공을 그리 달갑지 않게 바라보는 시각도 있다.

지방의 한 중소병원에서 일하는 간호사 이지현 씨(가명).

그가 이 병원에서 일한지는 어언 10여년. 그동안 그는 병원 최고 고참 간호사가 됐다. 선배들이 모두 떠나면서 지난해에는 엉겁결에 관리자가 됐다.

하지만 그는 매일 사표를 품고 출근길에 오른다. 그의 출근시간은 8시지만 10시가 다돼서야 겨우 퇴근을 하는 고된 생활에 심신이 모두 지쳤기 때문이다.

물론 그가 처음 이 병원에 취직했을 때만 해도 상황이 이렇지는 않았다. 하지만 점점 선배들이 하나 둘 병원을 빠져나가기 시작하고 후배들은 들어오지 않으면서 졸지에 2교대 근무가 일상화됐다.

원장에게 수차례 인원 보충도 요구했다. 하지만 충원이 요원하다는 사실을 잘 알고 있다. 이미 인근에는 간호사가 씨가 말라 수차례 채용공고가 무산됐기 때문이다.

인근에 간호대학이 있기는 하지만 지역에 남는 간호사는 불과 2~3명에 불과하다. 나머지는 모두 대학병원에서 데려가고 그나마 흡수된 간호사도 몇년안에 다른 병원으로 떠나고 있다.

이러한 가운데 앞서 말한 대형병원의 소식은 그에게 큰 상실감을 안겨준다.

"사실 요즘 대학생들 평생 복사만 하더라도 삼성에 가고 싶다고 하잖아요. 같은 의미지요. 떠나는 선후배들도, 원장님도 원망 안해요. 현실이 이런데 누굴 원망하겠어요."

정부도 손을 놓고 있는 것은 아니다. 이러한 간호인력 양극화를 해소한다는 목적으로 다양한 정책을 쏟아내고 있다. 최근 내놓은 간호인력 개편안도 마찬가지다.

그러나 이러한 정책에 대해 중소병원 간호사들은 할 말이 많다. 현실은 이곳에 있는데 왜 헛손질을 하고 있느냐는 토로다.

"최근 대기업 규제정책 많이 하잖아요. 병원에도 도입하면 돼요. 그런데 정부는 계속 대학병원하고만 얘기를 해요. 간호협회도 마찬가지죠. 그러니 현실적인 답이 나오나요."