- 병·의원

- 중소병원

"가족주치의로 지킨 30여년…진료실이 동네 사랑방"

발행날짜: 2018-07-16 06:00:58

-

가

-

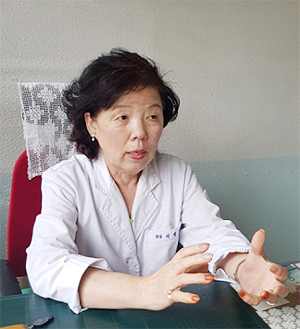

거동 불편한 환자 위해 왕진가는 가양중앙의원 이정화 원장

"제가 왕진을 좀 다녀오느라 자리를 비웠네요. 할아버지가 참 안 됐어서…"

건물 밖은 무더위가 기승이지만 가양중앙의원 이정화 원장(73)의 목소리는 활력이 넘쳤다.

이 원장은 당뇨를 앓고 있는 70대 할아버지 환자의 인슐린 펌프를 다시 끼우기 위해 왕진을 다녀오는 길이었다. 보호자가 대학병원에서 교육 받은대로 해봤지만 제대로 안 되자 당황해서 인근에 이 원장에게 SOS를 요청한 것이다.

"사실 과거와 달리 요즘에는 왕진을 자제하려고 해요. 인근에 개원 후배들에겐 환자를 독점하는 것으로 보일 수도 있으니까요. 하지만 오늘처럼 처지가 딱한 경우에는 직접 찾아가보곤 해요."

그도 그럴 것이 그가 왕진 나갔다가 응급실로 실어보낸 환자가 수두룩 하다. 그에게 전화하는 환자 상당수는 고령이거나 장애인 환자로, 버틸 수 있을 때까지 극에 달했을 때 전화를 걸기 때문이다.

"전화를 받고 직접 나가보면 호흡 곤란 등 위급한 상태에 이른 경우가 종종 있어요. 심할 땐 구급차를 부르거나 아니면 제 차로 데리고 가기도 하죠. 그러니 내가 어떻게 모른 척하겠어요."

이런 이유로 70대 고령인 이 원장은 거동이 불편한 노인이나 장애인 환자의 SOS 전화만 받으면 왕진 가방을 챙긴다.

이 원장이 개원한 곳은 아파트 단지내 상가건물. 지난 1984년도 처음 자리를 잡은 게 어느새 34년이 흘렀다.

이 지역의 가양중앙의원은 단순한 동네의원이 아니었다. 가족이 위급할 때 전화해서 대처방법을 물어볼 수도 있지만 할머니들에겐 심심할 때에는 잠시 들러 쉬었다 갈 수 있는 사랑방 같은 공간이다.

"할머니들은 진료받으러 오면 아예 자리를 잡고 앉아서 한참 놀다가 가시곤 하죠. 이제는 할머니들을 위해 과자, 음료수를 준비해둘 정도죠."

이 원장은 가끔씩 병원 한켠에 공간을 마련해 안 쓰는 물건을 꺼내 놓고 원하면 가져갈 수 있도록 일종의 프리마켓을 꾸며놓기도 한다고. 물론 돈은 받지 않는다. 환자들을 단순히 진료해야할 대상으로 생각하는게 아니라 가족처럼 혹은 친구처럼 생각하기에 가능한 일이다.

수십년 간 그의 지켜본 환자들은 그를 붙잡고 자녀의 취업상담까지 해올 정도다. 의사라는 장벽을 치고 모니터만 보며 진료한다면 상상할 수 없는 일이다.

이 원장은 "어떤 노인환자는 자신의 눈을 마주치며 자신의 얘기를 들어주기 때문에 대학병원을 두고 우리 병원에 온다고 하더라"고 전했다.

이제 그는 처음 진료를 받으러 왔던 중년의 여성이 할머니가 되고 딸과 손녀까지 손잡고 3대가 찾아오는 말 그대로 가족주치의로 성장했다.

이 원장은 사실 소아청소년과 전문의였다. 소아과로 약 20년간 개원해 있던 찰나 남편 해외연수로 함께 미국으로 가면서 현지 대학병원에서 가정의학과를 짧게 나마 접한 게 계기가 돼 지금 가정의학과 전문의로 활동할 수 있었다.

그가 미국에서 가정의학과를 접했을 때만 해도 국내에는 가정의학과라는 전문과목이 없을 때 였다.

미국에 단기연수를 다녀온 계기로 연세의대 윤방부 교수가 가정의학과를 개설, 교육을 시작할 때 과감하게 도전할 수 있었다.

"사실 미국으로 갈 때만 해도 소아청소년과 전문의가 왜 가정의학과를 배워야 하나 이상하게 생각했죠. 당시 연수과정을 소개했던 친구에게 섭섭했지만 웬걸요. 요즘같아서는 정말 고마워요. 덕분에 지금 70대가 넘어서도 환자진료도 하고 개원을 유지하고 있네요."

그는 가정의학과의 역사 그 자체인 셈이다. 이 원장은 건강이 허락하는 한 가족처럼 친구처럼 가양동 가족주치의로서 자리를 지키고 싶단다.