- 오피니언

- 젊은의사칼럼

학생의사, 흰 가운의 무게를 견뎌라

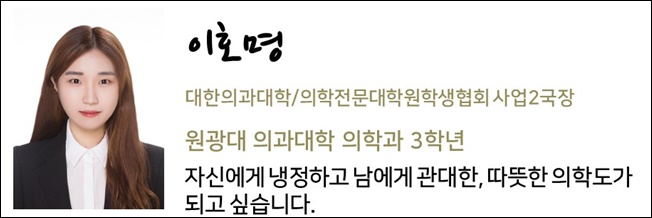

이호명

발행날짜: 2020-06-22 05:45:50

-

가

-

이호명 원광의대 학생(3학년)

의대협 사업2국 국장

|원광의대 의학과 3학년 이호명| "선생님, 링거 쪽으로 피가 올라와요! 어떻게 좀 해주시면 안될까요?"

임상실습을 시작한 지 일주일이 채 되지 않았던 3월의 어느 날, 한 보호자의 요청은 나를 두 번 당황하게 만들었다. 일단, 내가 생각한 나는 '선생님' 이 아니었다. 아직 병원보다 강의실이, 출근보다 등교가 익숙한 학생이었기에, 몇 번이고 '선생님'을 찾는 목소리에도 그것이 나를 향한 것임을 깨닫는 데 한참이 걸렸다.

뒤늦게 달려갔지만, 이동식 침대 위 환자에게 학생의사가 해줄 수 있는 처치는 아무 것도 없었다. 무엇도 하지 못하는 이 상황이 당연한 것임에도 불구하고, 보호자의 간절한 눈빛은 나를 알 수 없는 무력감에 젖어 들게 했다. 이내 당황한 기색을 숨기고, 스테이션에 계신 간호사 선생님께서 도와주실 것이라고 태연하게 말했다. 하지만, 한동안의 정적이 흐른 후였기에, 정말 태연하게 들렸을 지는 모를 일.

병원에서 흰 가운의 위력은 실로 대단했다. 복잡한 병원 구조에 길을 헤매고, 혹여 모르는 게 생길까 하루 종일 책을 들고 다니는 모습은 누가 봐도 어리숙한 학생의사였지만, 적어도 환자와 보호자에게는 달랐다.

흰 가운에 청진기와 펜라이트를 들고 다니는 모습은 교수님들, 레지던트 선생님들과 별반 다르지 않았다. 사람을 살리는 것이 가장 먼저인 의료현장에서 어떠한 자의적인 의료 행위를 '하지 않는', 아니 '하지 못하는' 학생의사가, 현장의 최일선에 있는 의사로 비추어지는 것이 아이러니했다.

이 날을 계기로, 실습에 임하는 자세에 대해 고민하게 됐다. 실습을 시작할 즈음, 책으로 배운 '죽은 지식'에 실습이라는 생기를 불어넣어, 탁상공론만 하는 이론가가 되지 않아야겠다고 다짐했었다. 그리고 그것이, 수업을 들을 때와 다름없는 등록금을 지불함으로써 배울 수 있고, 배워야 하는 학습 목표라고 생각했다.

그러나, 막상 부딪혀보니 임상실습 과정은 학습권의 행사 그 이상의 의미가 있었다. 흰 가운을 입음으로써 가져야 하는 최소한의 책임감이 더해졌다. 의업에 종사할 허락을 받는 히포크라테스 선서를, 의사 자격을 갖춘 후가 아닌, 흰 가운을 입기 시작하는 '화이트 코트 세레모니' 때 외치는 것도 이런 이유에서라는 생각이 들었다.

혹자는 '그래서 학생의사가 할 수 있는 일이 달라지는가' 라고 반문할지도 모르겠다. 3월의 이 날에도 5월의 지금도, 나는 여전히 나를 찾는 보호자 앞에서 당황할 것이고, 주사바늘을 다시 꽂아주는 것도, 수액 양을 조절해 주는 것도 할 수 없다. 그리고 변함없이 간호사 선생님을 불러드릴 수밖에 없다.

하지만, 흰 가운을 입은 나를 의사로 알고 있을 환자와 보호자를 생각한다면, 환자 치료 과정의 일원이라는 최소한의 책임감을 가진다면, '큰 일 아니니 불안해하지 않으셔도 돼요. 간호사 선생님께서 조치해 주실 테니 걱정하지 마세요' 라고 환자를 안심시키는 말 한 마디, 따뜻한 눈맞춤 한 번 전할 수 있지 않을까. 냉정하게 환자의 치료에는 아무 영향이 없겠지만, 환자가 치료과정에서 느끼는 만족감은 조금이나마 달라질 수 있을 것이다.

한 달여가 지난 지금도, 여전히 많은 환자와 보호자들에게 의사로 오해받으며, 수많은 질문을 받고 있다. 이제야 익숙해진 병원 위치에 대한 물음 외에는, 여전히 내가 모르는 것, 할 수 없는 것 투성이다.

처치 시간이 얼마나 걸릴지, 언제쯤 CT를 찍을 수 있는지 알지 못하고, 지독히도 병이 안 낫는다는 호소에도 아무 것도 해줄 수 없다. 하지만, 공감의 눈빛, 따뜻한 말 한마디로 환자가 위로를 받는다면, 환자의 건강과 생명을 첫째로 생각하는 마음을 환자에게 기꺼이 내어 보인다면 나름대로 '흰 가운의 무게'를 잘 견디고 있는 것이 아닐까?

관련기사

- "당신의 첫 마음을 기억하시나요?" 2020-06-15 05:45:50

- 잠재된 능력의 발견, 공명의 시작 2020-06-08 11:30:36

- 포스트 코로나 시대의 의료와 개인 정보 2020-05-31 21:28:52