- 제약·바이오

- 국내사

"네가 죽어야 산다" 오리지널·우수직원 쟁탈전

|기획|국내 제약사 출혈경쟁 심화…"약가인하가 왜곡 초래"

이석준 기자

기사입력: 2012-01-12 06:50:32

-

가

국내 A제약사 마케팅 총괄 팀장은 올해 영업 환경을 이렇게 표현했다. 곧 있을 대규모 약값 인하로 경쟁력이 악화되는 만큼 상대방이 죽어야 내가 사는 구조가 만들어질 것으로 판단했기 때문이다.

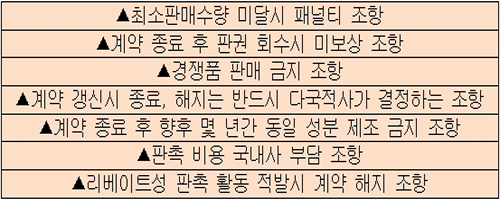

그리고 그는 최근 국내사 간 외자약(오리지널) 따내기 경쟁을 거론했다. 특히 독소조항마저 감수한 일부 기업들 사례를 지적했다.

이 팀장은 "국내 제약계가 돌아가는 상황이 심각하다. 약값이 인하되면 매출 하락이 불가피하기 때문에 그 손실분을 메우기 위한 무리한 움직임이 포착되고 있다. 대표적 예가 외자사 신제품(대부분 오리지널) 따내기 경쟁인데 일부 기업은 나쁜 계약 조건에도 손을 내밀고 있다"고 전했다.

그는 "특히 상장 기업들은 투자자에게 보여지는 외형 성장 부문이 중요하다. 일부 독소조항도 마다하지 않는 이유다. 최근에도 모 다국적사 당뇨약 계약을 위해 국내에서 웬만큼 큰 제약사는 모두 달려들었다. 외자사만 앉아서 이득을 얻고 있다"고 우려했다.

이 PM은 "출시가 오래 돼 큰 처방이 안나오는 외국약도 여러 국내사들이 달려들어 대신 팔아주겠다고 나서고 있다. 향후 대형 계약을 따내기 위해서다. 꼭 필요하지 않는 약이라도 경쟁사에게 뺏기지 않기 위한 의도도 있다"고 솔직히 말했다.

우수 직원 영입전을 예상하는 이도 있었다. C제약사 영업본부장은 "충분히 가능한 일"이라고 답했다.

그는 "쌍벌제에 이어 약값인하까지 이뤄지면서 사실상 공격 영업이 어려워졌다. 규제가 많은데다 쓸 예산도 줄었다. 아마도 올해는 회사 차원의 마케팅보다는 MR(영업사원) 개인 능력에 의한 랜딩 작업이 펼쳐질 것이다. 우수 MR 영입도 한 방법"이라고 귀띔했다.

D제약사 PM도 "나 역시 얼마전까지만 해도 모 다국적사에서 이곳에서 맡고 있는 약의 경쟁품을 판촉했다. 6년간 영업을 해 친분이 있는 고객(의사)이 많다는 점이 영입 대상인 된 것 같다"고 답했다.

실제 서울성모병원 모 교수는 이런 상황을 최근 경험했다.

그는 "얼마 전만해도 A회사에 다니던 영업사원이 다음에 올 때는 B회사 명함을 들고 왔다. 제품만 변했지 같은 질환 약이었다. 약값인하 등으로 제약 환경이 어려워지자 업체 간 직원 스카우트 전쟁도 치열한 모양"이라고 바라봤다.

E제약사 직원은 "지금도 수많은 약가인하 기전이 작동된다. 그런데 또 예고도 없이 약값을 내리려 한다. 제약산업 자체를 무시하는 처사다. 분명히 부작용이 양산될 것"이라고 성토했다.

그는 "국내사 간 다국적사 품목 따내기 출혈경쟁, 타 회사 우수 직원 빼오기 등도 예측할 수 없는 정부 정책이 만들어낸 비정상적인 현상들"이라고 꼬집었다.

관련기사

- 반값약 폭탄 맞은 제약 "힘 있는 의사만 챙길 것" 2012-01-11 06:55:03