- 병·의원

- 대학병원

"7년째 밥값 동결…개밥 욕하려면 정부에 하라"

|창간기획|병원계 진료수입에서 적자 보존 "이럴려고 급여화했나"

이지현 기자

기사입력: 2013-07-01 06:26:51

-

가

"진료수익으로 식당 인건비 충당하는 수 밖에"

#1 서울의 B중소병원 이모 원장은 진료수익을 떼어서 입원환자 식대비용으로 쓰고 있다. 나름 지역에서 자리잡은 병원이라고 자부하는데 환자 식사의 질이 낮다는 소리를 듣기 싫기 때문이다.

병원급 일반식 식대수가는 한끼당 4673원. 환자들의 영양을 고려해 고기도 넣고 입맛을 돋우는 반찬 몇가지 올리다보면 정해진 수가를 훌쩍 넘긴다.

'요즘 웬만한 식당에서 백반을 먹으려면 적어도 7천원이 드는데…'라고 생각하면 씁쓸할 뿐이다.

식대로는 식자재 값을 대기도 바쁘다. B중소병원 식당에는 영양사 3명에 조리사 2명. 진료 수익 일부를 식당 직원 인건비로 충당하는 경우가 비일비재하다.

게다가 직영 가산수가를 받으려면 영양사, 조리사는 물론 식당 보조 직원까지 정규직으로 채용해야 한다는 조건을 맞추려면 어쩔 수 없다. 이제는 식대 급여화만 생각하면 화가 난다.

#2 경남도에 위치한 A요양병원 영양사 김모 씨는 일주일에 2~3번씩 새벽시장에 간다. 전에 같으면 식자재 업체에 필요한 양만큼 주문해서 조리를 했지만 얼마 전부터 직접 재래시장에서 장을 본다.

직접 장보기를 시작한 것은 올해부터다. 7년째 식대 수가는 제자리인데 식자재 값이 올랐으니 적자를 내지 않으려면 이렇게라도 해야한다.

식단은 있지만 의미는 없다. 그날 그날 새벽시장에 나온 저렴한 식자재가 곧 식단이 된다. 배추가 저렴한 날은 배춧국을 올리고, 오이값이 싸면 오이김치를 만드는 식이다.

김씨는 식자재 값이 급등했던 재작년만 생각하면 아직도 아찔하다. 2~3배씩 폭등한 식자재로 식단을 짜려니 하루하루가 고민의 연속이었다. 요즘도 불안하기는 마찬가지다.

근근이 버티고 있지만 매년 소비자 물가가 뛰고 있어 걱정이 태산이다. "환자에게 개죽을 먹이지 않겠다"는 자부심 하나로 버티기에는 현실적인 장벽이 너무 높다.

#3 명색이 중소병원 원장인데 처음부터 '저질 식사'를 제공했던 것은 아니었다. 식대 급여화 이전까지도 꽤 괜찮은 식단이라고 자부했다.

밥은 국내산 쌀로 지었고 국은 매일 종류를 달리했다. 반찬도 4~5가지씩 올렸다. 식대 급여화 이후 사정이 달라졌다. 물가는 치솟는데 식대 수가는 오를 줄 몰랐다.

병원장으로서 선택할 여지가 없었다. 엎친데 덮친격으로 병원 경영까지 악화됐다. 식자재 질을 따질 상황이 아니었다. 쌀은 중국산으로 바꾼 지 오래고, 국에는 계란만 풀어서 내보내고, 반찬 수도 3가지로 줄였다.

그 중에 하나는 매일 나가는 김치다.

지난해까지는 중국산 김치를 올렸지만 올해부터는 중국산 배추를 사다가 직접 담군다. 비용을 줄이기 위해서다. 물론 김치 재료는 김치 색을 내기 위한 고춧가루과 약간의 마늘 등 기본적인 재료가 전부다. 맛을 내는 젓갈 등 각종 양념은 비용을 고려해 생략했다.

오늘도 한 환자는 개밥을 내놨다며 불평을 늘어놨지만 정작 울고 싶은 것은 나다. 환자에게 "병원에서 따질 게 아니라 식대수가를 잡고 있는 정부한테 따지라"고 말하고 싶다.

"건보 재정으로 병원 밥값까지 지원하는 게 가능할까"

정부가 환자 식대에 대한 부담을 덜어주겠다며 식대급여화를 도입한 지 7년째.

병원은 원가에 못미치는 식대 수가 때문에 불만을 제기하고, 환자들은 밥맛이 없어 먹을 수 없을 지경이라며 불평을 쏟아내고 있다.

과연 식대급여화는 지속될 수 있을까.

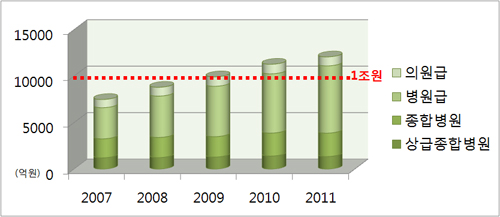

식대급여화 이후 정부가 쏟아부은 예산만 보더라도 지속가능성을 논하기 어려운 상황이다.

정부는 식대급여에 연 3천억~5천억원 예산이면 충분하다고 봤지만, 제도시행 1년째 접어들었을 때 이미 정부의 예상치는 빗나가 있었다.

식대 급여화는 병원뿐만 아니라 건강보험 재정에도 상당한 부담으로 작용하고 있는 셈이다.

또 상당수 병원장들은 여전히 식대급여화 제도의 취지에 대해 공감할 수 없다고 입을 모은다.

B중소병원 이 원장은 "밥을 왜 의료보험 재정에서 충당하는지 묻고 싶다. 솔직히 의료보험에서 보장해야 하는 환자는 아파서 밥도 못 먹는 환자 아니냐"고 했다.

또 다른 중소병원장은 "건보재정으로 환자 밥값까지 지원해주는 게 의료보장성 강화와 무슨 상관이 있는 것인지 묻고 싶다"면서 "보장성은 늘리기는 쉽지만 줄이기는 어렵다는 것을 정부가 알아야 한다"고 꼬집었다.

병원경영 전문가도 정부의 식대급여화 제도에 대해 우려하고 있다.

병원경영연구원 이용균 정책실장은 수가 동결이 입원환자 식사 질 저하의 원인이 되고 있다고 지적했다.

이 실장에 따르면 식대급여화가 도입된 2006년도 대비 2012년 현재 소비자 물가지수와 인건비가 각각 21%, 15.6% 인상됐음에도 불구하고 식대는 7년째 동결된 상태다.

이 정책실장은 "지금이라도 식대수가에 물가상승률을 반영할 수 있는 기전을 마련하고, 식대를 상대가치점수로 환산해 물가와 인건비 지표를 연동할 수 있도록 하는 등 수가 산정방식을 바꿔야한다"고 말했다.

그는 "수가협상에서 식대에 대한 수가협상을 별도로 진행할 수 있는 기전을 마련할 필요가 있다"면서 "특히 환자치료식에 대한 건강보험 보장률을 높이고 일반식에 대해선 환자 본인부담률을 높여야 한다"고 덧붙였다.

병·의원 기사

- 산부인과, 28일 복지부장관 간담회 "4가지 건의" 2013-06-27 16:12:17

- 전의총 "의협의 투쟁준비위원회 신설 환영" 2013-06-27 14:09:46

- "불도저식 만성질환관리제 저지…1만명 서명운동" 2013-06-27 12:25:13

- "이종걸 의원의 의료기사법 개정안은 막장 드라마" 2013-06-27 12:10:38

- [건강보험공단 수가협상 관련 정정 및 반론보도] 2013-06-27 12:00:09