- 병·의원

- 대학병원

"정신과 보드 따면 그만…수련환경 부실하면 어때!"

부실 시비 일으킨 국립병원까지 모두 정원 충족 "씁쓸하다"

이지현 기자

기사입력: 2013-11-28 12:20:12

-

가

정신건강의학과의 인기는 부실한 국립병원들까지 정원을 채우고 남을 정도로 위력적이었다.

그러자 일각에서는 인턴들이 당장 4년간의 수련 과정보다는 수련 이후 자신의 몸값을 보고 과를 결정했다는 얘기까지 나오고 있다.

높은 경쟁률은 앞서 공공병원 수련의 질을 운운했던 학회까지 말문을 막히게 했다.

<메디칼타임즈>는 지난 27일 전국 88개 수련병원을 대상으로 2014년도 레지던트 1년차 접수 현황을 조사했다.

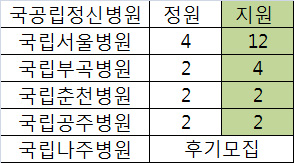

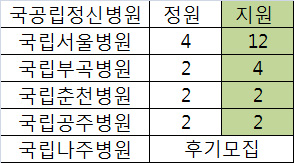

그 결과 국립정신병원 5곳(서울, 춘천, 부곡, 공주, 나주)중 후기모집을 하는 국립나주병원을 제외한 4개병원 모두 가뿐히 정원을 채웠다.

2014년도 국립정신병원 레지던트 1년차 지원 현황

특히 국립서울병원은 4명 정원보다 3배 많은 12명의 지원자가 몰려 그 인기를 실감케 했다.

또 국립부곡병원도 2명 정원에 4명이 원서를 제출하는 등 치열한 경쟁률을 기록했다.

국립정신병원의 수련 환경에 문제가 있다는 것은 자타가 인정할 정도로 알려진 사실.

얼마 전에는 국공립 5개 정신병원이 내부적으로 수련 개혁안을 마련했을 정도로 민간병원에 비해 수련의 질은 낮은 수준이며, 학회도 이들 병원의 전공의 정원을 줄일 것을 요구했다.

하지만 인턴들의 선택은 수련의 질보다는 전문의 취득 이후의 비전에 따라 움직였다.

이 같은 정신건강의학과의 인기는 앞서 레지던트 수련의 질을 우려하며 국립정신병원의 정원 배정에 불만을 제기했던 신경정신의학회까지 머쓱하게 만들었다.

신경정신의학회 한 임원은 "공공병원에 정원을 배정하면 제대로 된 수련이 어렵다"고 지적했지만 정작 인턴에겐 '그래도 들어가야 하는 곳'이었다.

이에 대해 대한전공의협의회 관계자는 "씁쓸하지만 레지던트가 수련의 질보다는 이후의 비전 즉, 수입에 좌지우지되는 게 현실"이라면서 "이는 정신건강의학과 뿐만 아니라 모든 과가 마찬가지"라고 말했다.

그는 이어 "과거에는 의사라면 일정 수준 이상의 수입이 보장됐지만 최근 들어 그렇지 못한 사례가 늘어나면서 전공과목을 잘못 선택했다가는 인생을 망칠 수 있다는 위기감이 이 같은 풍토를 만들게 된 것 같다"고 전했다.

그러자 일각에서는 인턴들이 당장 4년간의 수련 과정보다는 수련 이후 자신의 몸값을 보고 과를 결정했다는 얘기까지 나오고 있다.

높은 경쟁률은 앞서 공공병원 수련의 질을 운운했던 학회까지 말문을 막히게 했다.

<메디칼타임즈>는 지난 27일 전국 88개 수련병원을 대상으로 2014년도 레지던트 1년차 접수 현황을 조사했다.

그 결과 국립정신병원 5곳(서울, 춘천, 부곡, 공주, 나주)중 후기모집을 하는 국립나주병원을 제외한 4개병원 모두 가뿐히 정원을 채웠다.

또 국립부곡병원도 2명 정원에 4명이 원서를 제출하는 등 치열한 경쟁률을 기록했다.

국립정신병원의 수련 환경에 문제가 있다는 것은 자타가 인정할 정도로 알려진 사실.

얼마 전에는 국공립 5개 정신병원이 내부적으로 수련 개혁안을 마련했을 정도로 민간병원에 비해 수련의 질은 낮은 수준이며, 학회도 이들 병원의 전공의 정원을 줄일 것을 요구했다.

하지만 인턴들의 선택은 수련의 질보다는 전문의 취득 이후의 비전에 따라 움직였다.

이 같은 정신건강의학과의 인기는 앞서 레지던트 수련의 질을 우려하며 국립정신병원의 정원 배정에 불만을 제기했던 신경정신의학회까지 머쓱하게 만들었다.

신경정신의학회 한 임원은 "공공병원에 정원을 배정하면 제대로 된 수련이 어렵다"고 지적했지만 정작 인턴에겐 '그래도 들어가야 하는 곳'이었다.

이에 대해 대한전공의협의회 관계자는 "씁쓸하지만 레지던트가 수련의 질보다는 이후의 비전 즉, 수입에 좌지우지되는 게 현실"이라면서 "이는 정신건강의학과 뿐만 아니라 모든 과가 마찬가지"라고 말했다.

그는 이어 "과거에는 의사라면 일정 수준 이상의 수입이 보장됐지만 최근 들어 그렇지 못한 사례가 늘어나면서 전공과목을 잘못 선택했다가는 인생을 망칠 수 있다는 위기감이 이 같은 풍토를 만들게 된 것 같다"고 전했다.

병·의원 기사

- 진료실 폭행 맞선 전공의, 난동자 엄벌 이끌어냈다 2013-11-28 10:45:02

- 한의협, 아프리카에 사랑의 인술을 심다 2013-11-28 10:35:05

- 일산백, 고양시 아동청소년 정신건강증진센터 재위탁 2013-11-28 09:22:47

- 강동성심병원, 시가 3억여원 땅 기부 받아 2013-11-28 09:07:08

- 비뇨기과 브레이크 없이 추락…흉부·산과 바닥 쳤나 2013-11-28 06:51:23