- 제약·바이오

- 국내사

성장 멈춘 소아 성장호르몬 시장, 이유는?

성장호르몬 3총사 매출 답보…"급여 기준 발목"

이석준 기자

기사입력: 2014-09-23 05:27:07

-

가

성장호르몬 시장이 성장을 멈췄다. 까다로운 급여 기준 때문이다.

LG생명과학 '유트로핀(유트로핀플러스 포함)'을 포함해 동아ST '그로트로핀', 머크 '싸이젠' 등 성장호르몬 시장 주도 3총사 모두 비슷한 상황이다.

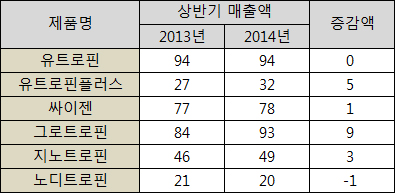

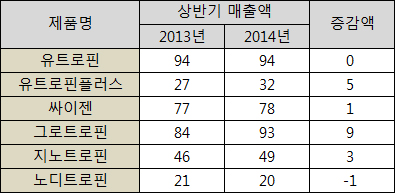

IMS데이터(단위:억원).

22일 IMS 데이터에 따르면, 성장호르몬 3강은 '유트로핀(94억원)', '그로트로핀(93억원)', '싸이젠(78억원)'이었다.

화이자 '지노트로핀(49억원)'과 LG '유트로핀플러스(32억원)', 노보노디스크 '노디트로핀(20억원)은 뒤를 쫓았다.

주목할 점은 소아 성장호르몬 시장이 성장을 멈췄다는 것이다. 지난해 상반기 대비 매출액은 제자리 걸음을 되풀이하고 있다.

'그로트로핀'만이 9억원 증가했을 뿐 '유트로핀', '싸이젠', '노디트포린'은 증감액이 -1억~1억원에 그쳤다.

'유트로핀플로스'와 '지노트로핀'도 각각 5억원, 3억원 증가에 불과했다.

전문가들은 까다로운 급여 기준을 가장 큰 원인으로 보고 있다.

A병원 소아청소년과 과장은 "저신장 환아 중 성장 호르몬 결핍증이 있는 경우는 매우 적다. 성장 호르몬 결핍 증명도 어렵다. 최소 두 가지 이상의 성장 호르몬 유도 검사에서 양성 소견이 확인돼야한다. 혈액 검사도 해야한다"고 설명했다.

그는 "관건은 비용인데 성장호르몬 결핍증 등을 인정받아 보험이 인정되면 30kg 기준 1년에 300~400만원 정도다. 비급여 특발성 저신장증은 1년에 1000만~1200만원이 소요된다. 만만치 않은 금액"이라고 덧붙였다.

성장호르몬 취급 제약사도 급여기준이 제한적이라는 점에 공감했다.

B제약 PM은 "아무래도 급여 적용 대상이 한정돼 있다보니 시장이 크지 못하는 경향이 있다"며 "비급여 주사는 부유한 가정이 아니면 쉽지 않은 금액이다. 해외 진출 등 매출 확대를 위해 많은 방안을 모색하고 있다"고 토로했다.

LG생명과학 '유트로핀(유트로핀플러스 포함)'을 포함해 동아ST '그로트로핀', 머크 '싸이젠' 등 성장호르몬 시장 주도 3총사 모두 비슷한 상황이다.

화이자 '지노트로핀(49억원)'과 LG '유트로핀플러스(32억원)', 노보노디스크 '노디트로핀(20억원)은 뒤를 쫓았다.

주목할 점은 소아 성장호르몬 시장이 성장을 멈췄다는 것이다. 지난해 상반기 대비 매출액은 제자리 걸음을 되풀이하고 있다.

'그로트로핀'만이 9억원 증가했을 뿐 '유트로핀', '싸이젠', '노디트포린'은 증감액이 -1억~1억원에 그쳤다.

'유트로핀플로스'와 '지노트로핀'도 각각 5억원, 3억원 증가에 불과했다.

전문가들은 까다로운 급여 기준을 가장 큰 원인으로 보고 있다.

A병원 소아청소년과 과장은 "저신장 환아 중 성장 호르몬 결핍증이 있는 경우는 매우 적다. 성장 호르몬 결핍 증명도 어렵다. 최소 두 가지 이상의 성장 호르몬 유도 검사에서 양성 소견이 확인돼야한다. 혈액 검사도 해야한다"고 설명했다.

그는 "관건은 비용인데 성장호르몬 결핍증 등을 인정받아 보험이 인정되면 30kg 기준 1년에 300~400만원 정도다. 비급여 특발성 저신장증은 1년에 1000만~1200만원이 소요된다. 만만치 않은 금액"이라고 덧붙였다.

성장호르몬 취급 제약사도 급여기준이 제한적이라는 점에 공감했다.

B제약 PM은 "아무래도 급여 적용 대상이 한정돼 있다보니 시장이 크지 못하는 경향이 있다"며 "비급여 주사는 부유한 가정이 아니면 쉽지 않은 금액이다. 해외 진출 등 매출 확대를 위해 많은 방안을 모색하고 있다"고 토로했다.

관련기사

- 성장호르몬 시장 1강 3중…'유트로핀' 최강자 2010-01-07 10:40:51