- 정책

- 제도・법률

15년 퇴직금 못 받은 병원장, 병원과 법정 싸움서 승소

서울중앙지법 "퇴직금 포기 계약은 퇴직급여보장권 위반, 무효 마땅"

박양명 기자

기사입력: 2015-09-25 05:29:38

-

가

2000년부터 15년을 강원도 K병원에 몸담았던 외과 전문의 김 모 씨. 올해 2월을 끝으로 퇴직한 그는 아직 퇴직금을 받지 못 했다.

김 씨는 2007년부터 병원장으로 근무하고 있었지만 병원을 운영하고 있는 의료재단의 임원으로 취임한 적도 없고, 병원에서 근무할 의사 채용에 관여하지도 않았다.

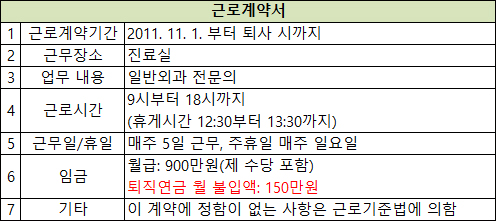

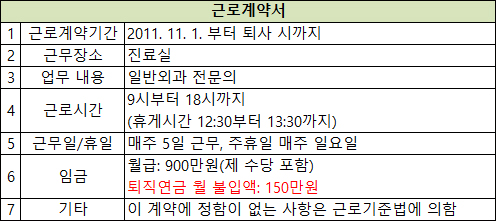

병원 측은 2000년에 처음 작성한 근로계약서에 퇴직금을 지급하지 않기로 약정했고, 퇴직연금제도를 적용한 후 2011년 11월 다시 작성한 근로계약서에 따라 '퇴직연금 월 불입액'으로 따로 지급했다며 줄 수 없다고 했다.

김 씨는 결국 15년의 세월을 함께 했던 병원과 법정 싸움을 선택했고, 이겼다.

2011년 11월 김 씨와 병원이 체결한 근로계약 내용

서울중앙지방법원 제48민사부(재판장 김연하)는 최근 김 씨가 병원을 운영하고 있는 의료재단을 상대로 제기한 임금 소송에서 원고 승소 판결을 내렸다.

법원은 재단이 김 씨에게 15년치 퇴직금 2억6903만원을 지급하라고 했다.

재판부는 "원장이라는 직책을 갖고 있었더라도 김 씨는 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 병원에 근로를 제공한 근로자"라며 "15년간 근로를 제공하다 퇴직했으므로 재단은 김 씨에게 퇴직금으로 근로자 퇴직급여 보장법이 정하고 있는 금액을 지급할 의무가 있다"고 밝혔다.

근로자 퇴직급여 보장법 제12조에 따르면 계속 근로기간 1년에 대해 30일분의 평균임금으로 계산한 금액이다.

재단 측은 "2000년 최초 근로계약을 체결할 때 퇴직금을 지급하지 않기로 약속했기 때문에 퇴직금을 지급할 의무가 없다"고 주장했다.

또 "2011년 11월부터는 퇴직금 명목의 일정한 돈을 매월 지급하는 퇴직금 분할약정을 했다"고도 덧붙였다.

그러나 법원은 재단 측의 주장을 받아들이지 않았다. 퇴직금을 받지 않기로 했던 계약도 법 앞에서는 소용없었다.

김 씨 급여표에는 기본급, 근로소득세, 주민세, 국민건강보험, 국민연금, 고용보험의 보험료 중 사용자 부담금 등의 항목만 있었다.

퇴직연금 형태로 매월 지급하던 금액도 기존 급여에서 그만큼 제했다.

재판부는 "퇴직 시 발생하는 퇴직금 청구권을 근로자가 사전에 포기하는 약정은 강행 법규인 근로자퇴직급여 보장법 8조에 위반되기 때문에 초기 근로계약시 약정은 무효"라고 선을 그었다.

또 "퇴직금 분할 약정을 했다고 가정하더라도 그 약정은 퇴직 시 발생하는 퇴직금 청구권을 근로자가 사전에 포기하는 것이기 때문에 위법하다"고 판시했다.

김 씨는 2007년부터 병원장으로 근무하고 있었지만 병원을 운영하고 있는 의료재단의 임원으로 취임한 적도 없고, 병원에서 근무할 의사 채용에 관여하지도 않았다.

병원 측은 2000년에 처음 작성한 근로계약서에 퇴직금을 지급하지 않기로 약정했고, 퇴직연금제도를 적용한 후 2011년 11월 다시 작성한 근로계약서에 따라 '퇴직연금 월 불입액'으로 따로 지급했다며 줄 수 없다고 했다.

김 씨는 결국 15년의 세월을 함께 했던 병원과 법정 싸움을 선택했고, 이겼다.

법원은 재단이 김 씨에게 15년치 퇴직금 2억6903만원을 지급하라고 했다.

재판부는 "원장이라는 직책을 갖고 있었더라도 김 씨는 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 병원에 근로를 제공한 근로자"라며 "15년간 근로를 제공하다 퇴직했으므로 재단은 김 씨에게 퇴직금으로 근로자 퇴직급여 보장법이 정하고 있는 금액을 지급할 의무가 있다"고 밝혔다.

근로자 퇴직급여 보장법 제12조에 따르면 계속 근로기간 1년에 대해 30일분의 평균임금으로 계산한 금액이다.

재단 측은 "2000년 최초 근로계약을 체결할 때 퇴직금을 지급하지 않기로 약속했기 때문에 퇴직금을 지급할 의무가 없다"고 주장했다.

또 "2011년 11월부터는 퇴직금 명목의 일정한 돈을 매월 지급하는 퇴직금 분할약정을 했다"고도 덧붙였다.

그러나 법원은 재단 측의 주장을 받아들이지 않았다. 퇴직금을 받지 않기로 했던 계약도 법 앞에서는 소용없었다.

김 씨 급여표에는 기본급, 근로소득세, 주민세, 국민건강보험, 국민연금, 고용보험의 보험료 중 사용자 부담금 등의 항목만 있었다.

퇴직연금 형태로 매월 지급하던 금액도 기존 급여에서 그만큼 제했다.

재판부는 "퇴직 시 발생하는 퇴직금 청구권을 근로자가 사전에 포기하는 약정은 강행 법규인 근로자퇴직급여 보장법 8조에 위반되기 때문에 초기 근로계약시 약정은 무효"라고 선을 그었다.

또 "퇴직금 분할 약정을 했다고 가정하더라도 그 약정은 퇴직 시 발생하는 퇴직금 청구권을 근로자가 사전에 포기하는 것이기 때문에 위법하다"고 판시했다.

관련기사

- 월급에 퇴직금 포함했는데, 퇴직금 달라는 직원 어쩌지 2015-07-25 05:58:58