- 오피니언

- 젊은의사칼럼

의사 면허, 6년을 기다린 그 커다란 감동

인턴 의사의 좌충우돌 생존기…박성우의 '인턴노트'[3]

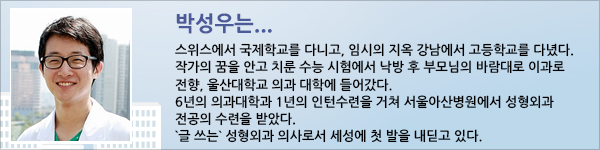

박성우

기사입력: 2015-11-12 05:15:00

-

가

6년 전인 2005년 1월, 의과대학 입시 면접을 보았다. 종합병원에는 가본 적도 드물고, 의사가 꿈이었던 여느 수험생들처럼 의과대학 탐방을 한 적도 없었다. 심지어 수능을 보고 원서를 쓰면서 울산대학교가 있는지 처음 알았다. 또 ‘울산 의대’가 전국 Top 5 안에 드는 의과대학이란 것도 처음 알았다.

고등학교 시절 내내 대치동에서 지겹도록 학원을 다녔기에 막상 대학교 면접을 준비할 때는 고집을 부려 학원에 가지 않았다. 혼자 책을 읽으며 담백하게 준비하고자 했다. 면접에서 “왜 의사가 되려고 하느냐?”는 기본적인 질문이 주어졌다.

대다수, 어쩌면 모든 학생들은 ‘어릴 적 부모님이 아프셔서 병을 고치는 의사가….’ 혹은 ‘아프고 힘든 사람을 치료하며 봉사하는 삶을…’ 혹은 ‘학생 때 읽었던 어느 의사의 전기를 읽고 감동 받아…’와 같은 대답을 할 것이다.

앞의 대답들이 잘못된 것은 아니다. 하지만 고등학교 졸업 전까지 한 번도 의사가 되어야겠다고 생각한 적도, 의사가 멋있다고 생각해본 적도 없는 나로서는 합격하기 위해 거짓말을 할 수 없었다. 그래서 솔직히 말씀드리기로 했다.

“어릴 적부터 가져온 꿈이 있습니다. 의사라는 전문직이 제가 그 꿈을 이루는 데 필요한 경험과 재력을 줄 수 있을 것 같아 지원하게 되었습니다.”

국시가 끝난 후 이 이야기를 부모님께 했다. 어머니께서 담도 크다고, 어떻게 입시를 감독하는 면접관 앞에서 그런 이야기를 하느냐고, 적당히 거짓말을 할 줄도 알아야 하지 않겠느냐고 말씀하셨다.

하지만 그때 내 생각은 면접관에게 잘 보이기 위해 없는 이야기를 꾸미기보다 있는 그대로의 나를 봐주셨으면 하는 것이었다. 당시 면접관들도 웃으면서 솔직하다고 평하고는 별다른 말씀을 안 하셨다. 그해 나는 무사히 울산대학교 의과대학에 합격했다.

6년 동안 소위 ‘의대식’ 공부에 대해 실망도 많이 했다. 하지만 실습을 돌면서, 후에 국시 공부를 하면서 의사가 천직이라고 느끼기 시작했다. 다양한 계층의 사람들을 만나고 여러 경험을 하고 항상 배울 것이 넘쳐나는 학문이 의학이고 의료 현장인 것 같다. 늘 새로운 것, 다양한 것을 추구하고자하는 나에게는 이만큼 매력적인 학문과 직업이 없다.

하지만 아직까지도 나는 최고의 의사가 되기보다 사회적 지식인, 작가가 되고 싶다는 꿈이 더 크다. 그 꿈을 변치 않고 지켜온 것이 스스로에게 감사하다.

입학할 당시만 해도 ‘의료’와 ‘봉사’란 두 가치를 위해 헌신할 듯한 기세의 동료들도 점차 변해가는 걸 보면서, 학부 시절 사람과 다양한 경험을 통해 배웠던 친절함과 신뢰의 중요성을 깨닫게 되면서 더 좋은 의사가 돼야겠다고 다짐하게 되었다. 새내기 의사라 실수도 하겠지만 한결같은 모습으로 한계를 깨면서 나아갔으면 좋겠다.

의대생들에게 있어서 졸업보다 더 감격스러운 것은 의사 국가고시 합격이다. 졸업만 할 수 있다면 90퍼센트 이상 합격하는 시험이다. 그래도 그 커다란 관문을 통과했다는, 그리고 6년을 기다려 나도 이제 의사가 되었다는 뿌듯함과 감동, 자랑스러움은 비할 데가 없다.

감동은 시간이 지나면서 줄어들게 마련이지만 지금도 매해 1월 의과대학 졸업생들의 합격 소식엔 늘 미소짓게 된다. <4편에서 계속>

※본문에 나오는 '서젼(surgeon, 외과의)'을 비롯한 기타 의학 용어들은 현장감을 살리기 위해 실제 에이티피컬 병원에서 사용되는 외래어 발음 그대로 사용했습니다.

이 글은 박성우 의사의 저서 '인턴노트'에서 발췌했으며 해당 도서에서 전문을 볼 수 있습니다.

관련기사

- 미용실 이론…의사와 미용사의 공통점은? 2015-11-10 05:09:59