- 정책

- 제도・법률

포지티브 '높은 벽'…신약 급여권 진입 급감

이의경 교수, 제도도입 이후 급여·약가결정 10품목 불과

고신정 기자

기사입력: 2008-06-04 12:12:18

-

가

의약품 선별등재제도 도입 이후 1년 반동안, 급여시장에 신규진입한 신약이 단 10품목에 불과한 것으로 나타났다.

"급여관문 넘기가, 낙타가 바늘구멍 통과하는 것보다 어렵다"던 제약계의 불만이, 실제 수치로서 보여진 셈이다.

숙명여대 이의경 교수는 4일 '신약의 약제급여와 경제성 평가 가이드라인의 주요쟁점'이라는 발표문을 통해 이 같은 내용을 공개했다.

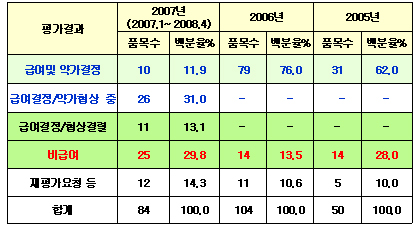

이 교수에 따르면 의약품 선별등재제도가 도입된 이후 2007년 1월부터 2008년 4월 현재까지 급여 및 약가결정을 받은 신약은 총 10품목으로 집계됐다.

이는 제도도입 이전에 비해 크게 줄어든 수치. 2005년에는 31품목, 2006년에는 79품목의 신약이 급여권내에 진입한 바 있다.

반면 비급여결정건과 재평가요청건은 제도도입 이전보다 늘었다. 실제 2007년부터 지난 4월까지 내려진 비급여결정은 25건으로, 2005과 2006년 14건보다 많았다.

아울러 재평가요청건도 2005년 5건, 2006년 11건에서 제도도입이후 12건으로 소폭 늘었다.

보험의약품 급여 및 약가결정 현황(심평원 내부자료, 이의경 교수)

이의경 교수는 "선별등재제도 도입 이후 등재 및 가격협상까지 성사된 비율이 낮다"면서 "비급여 결정된 사유 중에는 임상적 유용성 보다 '비용효과성 불분명'의 비중이 증가하는 추세"라고 설명했다.

이의경 교수 "ICER 임계값 기준, 보험등재 의사결정 경직화"

이 교수는 특히 점증적비용효과비(ICER) 임계값이 비용효과성 불분명의 사유로 작용, 신약의 보험등재 의사결정을 경직화하고 있다고 지적했다.

그는 "국내에 ICER 임계값이 아직 공식적으로 정해져 있지 않은 상태임에도 불구하고, 비용효과성불분명의 기준으로 ICER의 임계값이 암묵적인 기준이 되고, 의사결정에 많은 영향을 미치고 있다"고 지적했다.

이어 "ICER 임계치도 물론 중요한 기준이나, 의약품 및 질병 등의 특성을 고려해 탄력적인 적용이 필요하다"고 강조했다.

"급여관문 넘기가, 낙타가 바늘구멍 통과하는 것보다 어렵다"던 제약계의 불만이, 실제 수치로서 보여진 셈이다.

숙명여대 이의경 교수는 4일 '신약의 약제급여와 경제성 평가 가이드라인의 주요쟁점'이라는 발표문을 통해 이 같은 내용을 공개했다.

이 교수에 따르면 의약품 선별등재제도가 도입된 이후 2007년 1월부터 2008년 4월 현재까지 급여 및 약가결정을 받은 신약은 총 10품목으로 집계됐다.

이는 제도도입 이전에 비해 크게 줄어든 수치. 2005년에는 31품목, 2006년에는 79품목의 신약이 급여권내에 진입한 바 있다.

반면 비급여결정건과 재평가요청건은 제도도입 이전보다 늘었다. 실제 2007년부터 지난 4월까지 내려진 비급여결정은 25건으로, 2005과 2006년 14건보다 많았다.

아울러 재평가요청건도 2005년 5건, 2006년 11건에서 제도도입이후 12건으로 소폭 늘었다.

이의경 교수 "ICER 임계값 기준, 보험등재 의사결정 경직화"

이 교수는 특히 점증적비용효과비(ICER) 임계값이 비용효과성 불분명의 사유로 작용, 신약의 보험등재 의사결정을 경직화하고 있다고 지적했다.

그는 "국내에 ICER 임계값이 아직 공식적으로 정해져 있지 않은 상태임에도 불구하고, 비용효과성불분명의 기준으로 ICER의 임계값이 암묵적인 기준이 되고, 의사결정에 많은 영향을 미치고 있다"고 지적했다.

이어 "ICER 임계치도 물론 중요한 기준이나, 의약품 및 질병 등의 특성을 고려해 탄력적인 적용이 필요하다"고 강조했다.

정책 기사

- 심평원, 부산 요양기관 대상 공개강좌 2008-06-04 11:28:04

- '2008 바이오 비즈니스 포럼' 성황리 마감 2008-06-04 10:41:59

- 심평원, 대구·경북 요양병원 간담회 개최 2008-06-04 10:23:40

- 심평원, 신규직원 43명 대상 멘토링 시행 2008-06-04 10:18:05

- "권익위, 의료급여비 연체이자 지급 권고" 2008-06-04 09:53:39