- 정책

- 제도・법률

"의사, 간호사 많으면 다 좋은 요양병원이냐"

입원료 차등제 개정 두달만에 시험대…"등급과 의료 질 무관"

안창욱 기자

기사입력: 2010-05-11 06:46:48

-

가

보건복지부가 요양병원 입원료 차등제를 개편한지 두 달이 채 지나지 않았지만 벌써부터 개선이 필요하다는 목소리가 터져 나오고 있다.

A요양병원은 올해 2/4분기부터 의사, 간호인력 등급을 모두 1등급으로 맞추기 위해 지난해 의료인을 대거 추가 모집했다.

하지만 A요양병원 원장은 10일 “의사, 간호인력 등급을 높이지 않으면 입원료 가산을 받을 수 없고, 적자를 면치 못하기 때문에 어쩔 수 없이 인력을 대거 채용하긴 했지만 등급이 높다고 해서 좋은 요양병원이라고 생각한다면 오산”이라고 환기시켰다.

그는 “환자 대비 일정한 간호인력, 의사 비율만 맞추면 입원료 가산을 받을 수 있는 게 현 요양병원 입원료 가감산 시스템”이라면서 “막말로 인력 숫자만 채우고 아무 일을 하지 않고 놀아도 수가 가산을 받을 수 있는 게 현실”이라고 덧붙였다.

4월부터 개정된 입원료 차등제는 의사와 간호인력 등급을 각각 1~5, 1~8등급으로 나누고 환자 대비 인력 수에 따라 가산 또는 감산하는 시스템이다.

의사, 간호인력 등급과 의료의 질이 비례하지 않는다는 것은 심평원이 지난해 발표한 요양병원 입원진료 적정성평가 결과에서도 잘 나타난다.

심평원은 2008년 전체 요양병원을 대상으로 시설·인력·장비 등 구조 부문과 진료과정부문에 대한 적정성평가를 실시하고, 이를 4등급으로 구분해 지난해 7월 발표한 바 있다.

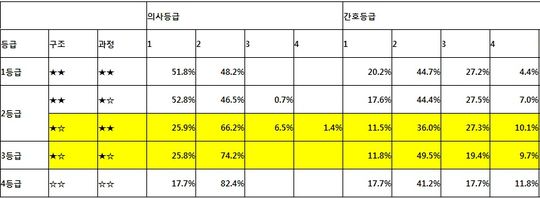

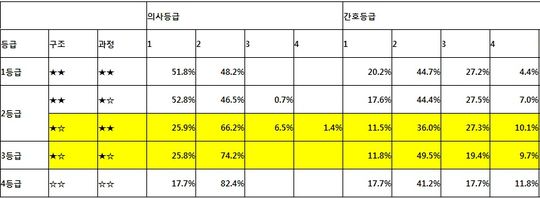

대한노인요양병원협회가 입원 적정성평가와 입원료차등제 등급간 상관관계를 분석한 자료

대한노인요양병원협회(회장 김덕진)가 입원진료 적정성평가 등급과 의사, 간호인력 등급의 상관관계를 분석한 결과 예상을 크게 빗나갔다.

자료에 따르면 적정성평가 1등급 요양병원 가운데 간호등급 1등급은 20.2%에 불과했고, 오히려 2등급과 3등급이 각각 44.7%, 27.2%로 더 많았다.

적정성평가 2등급인 요양병원 중에서도 간호 1등급인 곳은 17.6%에 지나지 않은 반면 간호 2등급이 44.4%, 간호 3등급이 27.5%를 차지했다.

이에 대해 요양병원협회 관계자는 “이런 결과는 복지부가 간호, 의사 등급제에 따라 인력가산을 하고 있지만 요양병원의 질을 제대로 향상시키지 못했거나, 심평원의 적정성평가가 요양병원의 질을 제대로 반영하지 못했다는 것을 의미한다”고 밝혔다.

복지부가 인력가산을 하면 의료의 질이 높아질 것으로 오판했거나 심평원의 적정성평가가 의료의 질과 무관한 평가도구를 적용했거나 둘 중의 하나라는 것이다.

이 관계자는 “의료인 숫자에 따라 가산수가를 주면 복지부가 관리하기는 편하겠지만 문제는 일당정액수가를 낮게 책정해 놓고 가산수가로 보존해 주려는 발상”이라고 비판했다.

문제는 가산수가를 받기 위해 요양병원들이 일시에 의사, 간호사 채용에 나서 몸값이 크게 뛰었고, 이로 인해 병원은 가산수가를 받아봐야 남는 것이 없고, 건강보험재정만 더 들어가는 결과를 초래할 수 있다는 것이다.

B요양병원 원장은 “과연 이런 정책이 국민과 요양병원을 위한 것인지 냉정히 따져봐야 한다”고 지적했다.

A요양병원은 올해 2/4분기부터 의사, 간호인력 등급을 모두 1등급으로 맞추기 위해 지난해 의료인을 대거 추가 모집했다.

하지만 A요양병원 원장은 10일 “의사, 간호인력 등급을 높이지 않으면 입원료 가산을 받을 수 없고, 적자를 면치 못하기 때문에 어쩔 수 없이 인력을 대거 채용하긴 했지만 등급이 높다고 해서 좋은 요양병원이라고 생각한다면 오산”이라고 환기시켰다.

그는 “환자 대비 일정한 간호인력, 의사 비율만 맞추면 입원료 가산을 받을 수 있는 게 현 요양병원 입원료 가감산 시스템”이라면서 “막말로 인력 숫자만 채우고 아무 일을 하지 않고 놀아도 수가 가산을 받을 수 있는 게 현실”이라고 덧붙였다.

4월부터 개정된 입원료 차등제는 의사와 간호인력 등급을 각각 1~5, 1~8등급으로 나누고 환자 대비 인력 수에 따라 가산 또는 감산하는 시스템이다.

의사, 간호인력 등급과 의료의 질이 비례하지 않는다는 것은 심평원이 지난해 발표한 요양병원 입원진료 적정성평가 결과에서도 잘 나타난다.

심평원은 2008년 전체 요양병원을 대상으로 시설·인력·장비 등 구조 부문과 진료과정부문에 대한 적정성평가를 실시하고, 이를 4등급으로 구분해 지난해 7월 발표한 바 있다.

자료에 따르면 적정성평가 1등급 요양병원 가운데 간호등급 1등급은 20.2%에 불과했고, 오히려 2등급과 3등급이 각각 44.7%, 27.2%로 더 많았다.

적정성평가 2등급인 요양병원 중에서도 간호 1등급인 곳은 17.6%에 지나지 않은 반면 간호 2등급이 44.4%, 간호 3등급이 27.5%를 차지했다.

이에 대해 요양병원협회 관계자는 “이런 결과는 복지부가 간호, 의사 등급제에 따라 인력가산을 하고 있지만 요양병원의 질을 제대로 향상시키지 못했거나, 심평원의 적정성평가가 요양병원의 질을 제대로 반영하지 못했다는 것을 의미한다”고 밝혔다.

복지부가 인력가산을 하면 의료의 질이 높아질 것으로 오판했거나 심평원의 적정성평가가 의료의 질과 무관한 평가도구를 적용했거나 둘 중의 하나라는 것이다.

이 관계자는 “의료인 숫자에 따라 가산수가를 주면 복지부가 관리하기는 편하겠지만 문제는 일당정액수가를 낮게 책정해 놓고 가산수가로 보존해 주려는 발상”이라고 비판했다.

문제는 가산수가를 받기 위해 요양병원들이 일시에 의사, 간호사 채용에 나서 몸값이 크게 뛰었고, 이로 인해 병원은 가산수가를 받아봐야 남는 것이 없고, 건강보험재정만 더 들어가는 결과를 초래할 수 있다는 것이다.

B요양병원 원장은 “과연 이런 정책이 국민과 요양병원을 위한 것인지 냉정히 따져봐야 한다”고 지적했다.

관련기사

- "등급 높여도 남는 것 없는데 떼돈 버는 줄 안다" 2010-05-10 06:47:44