- 병·의원

- 대학병원

중증도로 평가 받는 의료현실…중소 대학병원들 속앓이

발행날짜: 2015-08-12 12:02:44

-

가

-

"병원만의 책임인가" 대형병원 위주의 수가 보상책에 씁쓸

"암 환자가 없으면 대학병원도 아닌가. 의료기관 대형화에 따른 쏠림 현상의 결과가 너무도 가혹하다."

이는 최근 정부가 의료질향상지원금 등 선택진료·상급병실료 개편 보상방안 기준을 의료기관의 중증도로 잡으면서 보상 혜택이 적은 한 상급종합병원 보직자의 하소연이다.

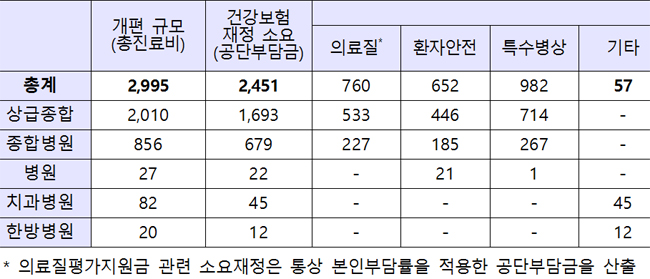

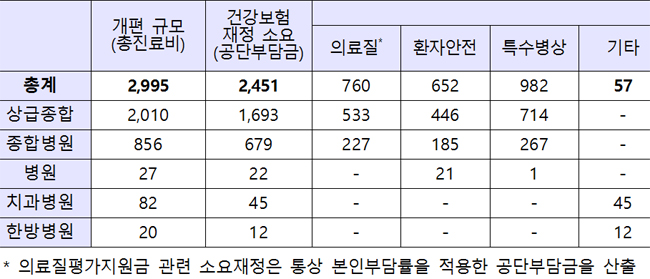

실제로 1000억원을 쏟아붓는 의료질향상지원금만 보더라도 중증응급환자 구성비, 입원 전문진료질병군 비율, 신생아 중환자실 운영 비율 등 중증도가 높고 대형 상급종합병원에 유리하다.

정부가 제시한 의료질 및 환자안전, 공익적 가치, 종별 역할, 의료인력 육성, 의료기술 연구 밀 개발 등 5개 지표의 세부항목을 살펴보더라도 마찬가지다.

또한 환자안전 관련 수가 개편(약 730억원 규모)에서도 암 환자 비율이 높은 대형병원에 혜택이 돌아간다.

특수병상 수가 인상에 따른 소요액.(단위:억원)

신설된 외래 항암주사 관리료, 항암화학요법 부작용 및 반응평가료 뿐만 아니라 중증환자 안전 관리료 명목으로 개선된 수가 가산 혜택도 모두 중증도가 높은 대형병원을 위한 제도다.

상황이 이렇다보니 암 환자 비율 등 중증도가 낮은 상급종합병원들은 똑같이 고생했지만 보상 혜택은 적을 수 밖에 없는 실정이다.

게다가 상급종합병원의 역할은 중증도 높은 환자를 진료해야 각 의료기관이 제 기능을 할 수 있다는 정부의 대명제를 전제로 한 정책으로 이의를 제기할 수도 없어 속앓이만 하고 있다.

위의 상급종합병원 보직자는 "상급병실료 개편에 맞게 일부 공사도 진행하고 했지만 손실 보상 및 수가보전은 대형병원만을 위한 것이더라"고 토로했다.

그는 이어 "최근 시뮬레이션을 돌린 결과 환자 안전관리 수가 혜택 비중이 너무 적어서 손실을 메울 수 있을 지 걱정"이라며 "더 문제는 예산이 확대되는 내년"이라고 덧붙였다.

중증도 낮은 상급종병의 비애

사실, 중증도 낮은 상급종합병원의 입지가 좁아진 것은 어제오늘 일이 아니다.

정부는 상급종합병원 지정제도를 통해서도 평가 기준을 암, 심장 환자 등 중증환자 비중을 가장 우선시했다.

그러나보니 상급종합병원이지만 암, 심장 환자 비율이 낮은 중소 대학병원들은 3차병원 탈락 위기를 맞은 바 있다.

이제 중증환자 비율을 유지하지 못하면 과거의 간판을 유지하기 어려워진 셈이다.

이들에게도 할말은 있다. 환자 중증도가 낮아진 책임을 모두 병원에게만 돌리기에는 의료환경적 요인이 많다는 것이다.

A대학병원 한 보직자는 "우리도 암 환자를 진료하고 싶다. 의료진의 역량도 충분하다. 하지만 환자가 대형병원으로 몰려가는 데 어떻게 하겠느냐"고 말했다.

그는 이어 "우리도 암병원, 암센터를 세우고 대형화 했다면 증중도를 높일 수 있었을 것"이라며 "결국 자본이 부족해 대형화 하지 못한 병원은 점점 더 도태되는 양상"이라고 꼬집었다.

또 다른 대학병원 보직자는 "물론 상급종합병원은 중증도를 높여야한다는 것에는 이견이 없다"면서도 "그들만을 위한 제도는 결국 승자만 살아남는 척박한 의료환경이 조성될 것"이라고 지적했다.

이는 최근 정부가 의료질향상지원금 등 선택진료·상급병실료 개편 보상방안 기준을 의료기관의 중증도로 잡으면서 보상 혜택이 적은 한 상급종합병원 보직자의 하소연이다.

실제로 1000억원을 쏟아붓는 의료질향상지원금만 보더라도 중증응급환자 구성비, 입원 전문진료질병군 비율, 신생아 중환자실 운영 비율 등 중증도가 높고 대형 상급종합병원에 유리하다.

정부가 제시한 의료질 및 환자안전, 공익적 가치, 종별 역할, 의료인력 육성, 의료기술 연구 밀 개발 등 5개 지표의 세부항목을 살펴보더라도 마찬가지다.

또한 환자안전 관련 수가 개편(약 730억원 규모)에서도 암 환자 비율이 높은 대형병원에 혜택이 돌아간다.

상황이 이렇다보니 암 환자 비율 등 중증도가 낮은 상급종합병원들은 똑같이 고생했지만 보상 혜택은 적을 수 밖에 없는 실정이다.

게다가 상급종합병원의 역할은 중증도 높은 환자를 진료해야 각 의료기관이 제 기능을 할 수 있다는 정부의 대명제를 전제로 한 정책으로 이의를 제기할 수도 없어 속앓이만 하고 있다.

위의 상급종합병원 보직자는 "상급병실료 개편에 맞게 일부 공사도 진행하고 했지만 손실 보상 및 수가보전은 대형병원만을 위한 것이더라"고 토로했다.

그는 이어 "최근 시뮬레이션을 돌린 결과 환자 안전관리 수가 혜택 비중이 너무 적어서 손실을 메울 수 있을 지 걱정"이라며 "더 문제는 예산이 확대되는 내년"이라고 덧붙였다.

중증도 낮은 상급종병의 비애

사실, 중증도 낮은 상급종합병원의 입지가 좁아진 것은 어제오늘 일이 아니다.

정부는 상급종합병원 지정제도를 통해서도 평가 기준을 암, 심장 환자 등 중증환자 비중을 가장 우선시했다.

그러나보니 상급종합병원이지만 암, 심장 환자 비율이 낮은 중소 대학병원들은 3차병원 탈락 위기를 맞은 바 있다.

이제 중증환자 비율을 유지하지 못하면 과거의 간판을 유지하기 어려워진 셈이다.

이들에게도 할말은 있다. 환자 중증도가 낮아진 책임을 모두 병원에게만 돌리기에는 의료환경적 요인이 많다는 것이다.

A대학병원 한 보직자는 "우리도 암 환자를 진료하고 싶다. 의료진의 역량도 충분하다. 하지만 환자가 대형병원으로 몰려가는 데 어떻게 하겠느냐"고 말했다.

그는 이어 "우리도 암병원, 암센터를 세우고 대형화 했다면 증중도를 높일 수 있었을 것"이라며 "결국 자본이 부족해 대형화 하지 못한 병원은 점점 더 도태되는 양상"이라고 꼬집었다.

또 다른 대학병원 보직자는 "물론 상급종합병원은 중증도를 높여야한다는 것에는 이견이 없다"면서도 "그들만을 위한 제도는 결국 승자만 살아남는 척박한 의료환경이 조성될 것"이라고 지적했다.

관련기사

- 내달 선택진료·상급병실 축소 강행…병원 손실 불가피 2015-08-07 18:00:20

- 선택진료 보상책 의료질평가분담금 1천억 쟁탈전 '스타트' 2015-07-28 11:58:46