- 병·의원

- 개원가

수십년 잘나가던 병원도 시대변화 못 읽으면 추락 못 피해

발행날짜: 2015-11-24 05:15:29

-

가

-

리얼병원스토리 소화아동병원① 70년 전통 지켰지만 경영위기 직면

전문병원이라는 개념조차 없던 60년대에 소아과 전문병원으로 지정을 받으며 소아환자 진료에만 매진해왔고, 수십년이 지난 지금까지도 이를 고수하고 있는 병원.

내년이면 개원 70주년을 맞이하는 소화아동병원 얘기다.

이 병원은 지난 1946년 소화의원으로 개원해 1983년 지금의 서울역 앞에서 병원을 신축한 이후 지금까지 자리를 지켜왔다.

반세기를 훌쩍 넘긴 긴 역사와 함께하며 잊혀진 병원이 되고 있지만 중년층에선 여전히 소아과 전문병원으로 남아있다.

당시 병원에 근무했던 한 행정직원은 "원무과에서 복도 끝에 있는 화장실에 가려면 환자틈을 비집고 가야할 정도"였다고 회상했다.

1층 외래진료 대기실은 늘 자리가 부족했고, 선 채로 진료순서를 기다리는 환자들로 가득차 병원인지 시장통인지 헷갈릴 정도였다고.

정부가 인정한 어린이 전문병원답게 신생아 중환자실도 잘 운영됐다. 적자구조이지만 워낙 병원 운영이 잘됐기 때문에 큰 문제가 되질 않았다.

당시에는 웬만한 대학병원의 소아 중환자실보다 소화아동병원에 대한 신뢰도가 높았다. 그럴만도 할 것이 대학병원에도 인큐베이터가 없는 병원이 대부분일 때 소화아동병원은 이를 갖추고 있었을 정도로 특화된 진료를 선보여왔다.

이처럼 소아과 전문병원으로 명성이 높다보니 산부인과를 개설, 분만실까지 운영했다. 이곳 또한 둘째 출산을 앞둔 산모들로 늘 붐볐다.

지금은 의사 구하기도 힘들지만, 당시에는 의사는 물론 간호사가 줄을 섰다. 전문성을 갖춰 배울 것도 많고 병원 위치까지 좋아 일하기 좋은 병원이었다.

언제부터인가 낙후된 병원이라는 인식이 자리잡기 시작했고, 환자 수를 급감하면서 경영상태는 악화됐다.

한때 130병상까지 풀가동했던 병동은 이제 110병상으로 줄여서 운영 중이다. 문제는 이마저도 절반을 채우지 못하는 날이 대부분이라는 사실이다.

90년대 중반쯤 하루평균 2천여명에 달했던 외래환자 수는 이제 500명 수준으로 줄었다. 그나마 지난해에는 외래환자 수 200명까지 줄면서 심각한 상황에 빠졌던 것에 비하면 최근에는 나아진 편이다.

상황이 이렇다보니 산부인과 분만실에 이어 병원의 자랑이자 자존심이었던 신생아중환자실까지 폐쇄했다.

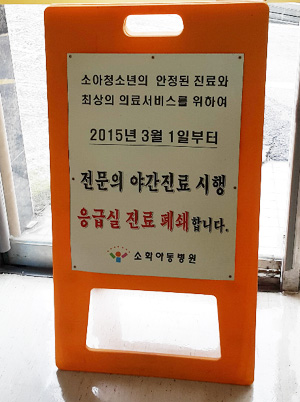

올해 초에는 종합병원에서 병원급 의료기관으로 전환하면서 급기야 수련병원임을 포기했다. 내과와 산부인과, 외과도 접었다. 동시에 전공의 없이는 응급실 운영이 불가능하다고 판단, 응급실도 문을 닫았다.

병원이 최고의 주가를 기록하기까지는 오랜 시간이 걸렸지만, 추락하는데에는 시간이 오래걸리지 않았다.

리모델링보다는 진료 원칙을 지켜 제대로 진료하는 게 우선이라 믿으며 비급여 진료를 개발하기 보다는 적정진료를 고수하는 동안, 소화아동병원은 정체가 아닌 퇴보를 하고 하고 있었던 셈이다.

딴짓하지 않고 진료에만 매진해 온 소화아동병원은 '앞서가지 않으면 퇴보를 의미한다'는 말을 입증이나 하듯이 급변하는 의료환경에서 시대적 변화를 읽지 못해 추락한 대표적인 사례가 되고 있다.

이에 대해 소화아동병원 김덕희 전 병원장은 "전국 최초의 어린이 전문병원이었는데 지금 명성을 이어가지 못해 안타깝다"며 경영난에 대해선 말을 아꼈다.

또한 소화아동병원 류승주 행정과장은 "신생아중환자실 급여화를 가장 먼저 주장했던 병원으로 얼마 전 급여화가 현실화 됐는데 막상 우리 병원은 폐쇄해 혜택을 볼 수 없게 돼 안타깝다"고 전했다.

관련기사

- "당장 환자 없어도 전문성 고수했더니 경쟁력 됐네" 2015-10-13 12:00:59