- 병·의원

- 대학병원

고민 깊어지는 상종 '진료권역' 세분화 문제...유보 vs 확대

발행날짜: 2019-08-14 06:00:59

-

가

-

병원계 찬반 논란에 정부도 회의 일정 연기…결론 못내

기존 상종 병원장 "성급하다" vs 非상종 병원장 "환자 유출"

복지부는 지난 12일 상급종합병원협의회를 열고 갑론을박이 이어지고 있는 진료권역에 대해 결론을 내릴 예정이었지만, 돌연 회의는 연기됐다. 다음 회의 일정도 잡히지 않았다.

의료계 일각에선 진료권역을 둘러싸고 각 의료기관의 찬반 주장이 엇갈리면서 정부가 쉽게 결론을 내리지 못하고 있다는 게 아니냐는 시각이 지배적이다.

실제로 13일, 상급종합병원장과 수년째 상급종합병원에 도전장을 던지고 있는 병원장에게 진료권역 분류 기준에 대해 물어본 결과 각 지역별로 입장이 각각 달랐다.

공통점은 상급종합병원 지정 여부는 각 병원 입장에선 포기할 수 없는 '이권'으로 양보할 수도 양보해서도 안되는 첨예한 쟁점이라는 사실이다.

실제로 앞서 서울의대 김윤 교수의 연구용역에서 대표적 사례로 들었던 경상도의 경우, 현재 상급종합병원의 병원장과 이를 준비하는 병원장을 극과 극의 입장을 보였다.

익명을 요구한 경상권 A상급종합병원장은 "진료권역을 세분화하는 것은 합의가 필요한 부분으로 쉽게 결정할 사항은 아니라고 본다"며 유보적인 입장을 취했다.

그는 "정부 예산 문제로 상급종합병원을 무한대로 늘릴 수 없는 한계가 있을 것"이라고 덧붙였다.

그는 현재 숫자를 제한한 상태이다보니 경쟁이 지나치게 치열하고 각 권역별 인구를 고려해 확대가 필요하다는데 일부 공감하는 측면은 있지만 결론적으로는 급히 서두를 사안은 아니라는 입장을 취했다.

반면 경상권에서 수년째 상급종합병원을 노리고 있는 B병원장은 "현재 10개 진료권역은 국민들의 생활권과 일치하지 않는다"며 "보다 세분화할 필요가 있다"고 말했다.

그는 "정부가 예산 등의 문제로 부담스럽다면 단계적 확대 방안도 고려해볼 만하다"며 "우선 갯수가 크게 늘지 않는 영남권부터 우선 적용하고 이후 추이를 지켜보며 확대하는 것도 대안"이라고 했다.

그는 이어 "의료전달체계 확립과 지역균형발전 등 정책의 목적이 중요하다"며 "이를 이해관계 측면으로 바라보는 것은 문제가 있다"고 말했다.

그는 현재 경상권 내에서 중증 응급환자가 서울로 유출되는 것을 차단하고 지역 내에서 해결하기 위해서라도 권역 세분화를 통해 상급종합병원을 늘려야한다고 강조했다.

지방 이외 수도권 병원장도 또 다른 시각을 보였다.

서울권에 C대학병원장은 "지방에 위치했다는 이유만으로 상급종합병원 지정에서 유리해진다면 형평성 논란이 제기될 수 있다"며 "가령 서울에 위치한 의료기관보다 기준에 미치지 못함에도 진료권역 세분화로 지정이 된다면 볼멘 소리가 나올 수밖에 없다"다고 전했다.

이에 대해 의료계 한 원로 교수는 "논의 순서가 틀렸다"며 "경증환자가 대학병원으로 몰려가는 등 상급종합병원의 취지가 퇴색한 지금의 문제를 개선한 이후에 갯수를 늘릴 것인지를 논의해야하는데 안타깝다"고 꼬집었다.

관련기사

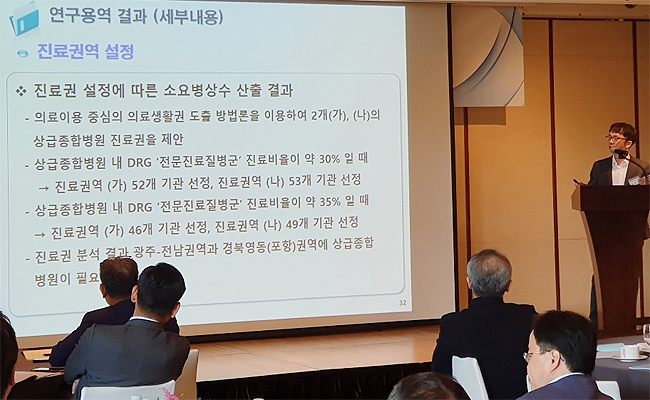

- 상급종병수 확대 논란에 일부 조정...46~53개 확대안 가닥 2019-08-11 18:00:56

- 울산 의료계 "울산 지역 상급종합병원 지정 시급" 2019-08-09 15:23:59

- 상종평가 게임룰 가닥…입원전담의 의무 아닌 선택? 2019-07-26 06:00:56