- 오피니언

- 젊은의사칼럼

나는 돌팔이 의사이다

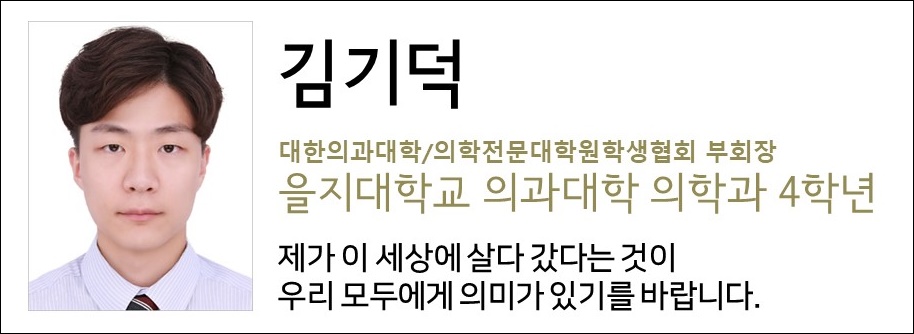

김기덕

발행날짜: 2020-07-06 05:45:50

-

가

-

김기덕 을지의대 학생 (4학년)

대한의과대학·의학전문대학원학생협회 부회장

|을지의대 의학과 4학년 김기덕|2040년의 어느 날, A는 진료실에 앉아 지난 시간을 되돌아본다. A는 2025년 새로 지어진 의과대학을 입학하여 2031년 졸업 후 이제 막 10년 간의 의무 복무의 끝을 앞두고 있다. A에게 의과대학에서의 6년과 병·의원에서의 9년, 지난 15년은 쉽지만은 않았다.

‘처음 학교에 다닐 때부터 아찔했지’

새로 지어진 의과대학의 첫 신입생으로 입학했을 때, A는 세상을 다 가진 기분이었다. 드디어 꿈에 그리던 의대생이 되었으니. 다른 의대생들과 마찬가지로 환자를 살리고 싶었고, 봉사하는 삶을 살고 싶었다. 실력 있는, 멋있는 의사가 되고 싶었다.

그렇지만 그 꿈은 본과 1학년, 해부학부터 삐걱거리기 시작했다. 새로 지어진 학교에 기꺼이 본인의 시신을 기증해줄 의인은 없었다. 아니, 사람들은 그 이전에 이 의과대학이 존재한다는 것조차 몰랐다. A는 기차를 타고 한 시간 남짓 걸리는 다른 의과대학에 가서 다른 평범한 의대생들이 해부하는 것들을 구경해야만 했고, 운이 좋으면 한 번쯤 시신에 손을 댈 수 있었다.

시신에 손을 댈 수 있던 그 날, 이제는 ‘진짜 의대생’이 된 것 같은 행복감과 동시에 A가 얻어냈던 한 번의 칼질만큼의 기회를 빼앗긴 다른 학생들의 원망 어린 눈초리를 견뎌내야 했다. 다시 집으로 돌아가 어떤 감정인지 모를 눈물을 흘렸다. 왠지 모를 서러움과 왠지 모를 억울한 행복감이 기이하게 뒤엉켜 지새웠던 그 밤은 아직도 잊지 못한다.

‘이렇게 의사가 되어도 되나’

본과 1학년과 2학년의 글로 배우는 공부는 어떻게 책만 보고서라도 할 수는 있었다. 소아과 교수님께서 감염내과도, 예방의학도 가르치시니 자주 뵈어서 더 친해지는 기분도 있었다. 가끔은 다른 학교 교수님들이 와서 본인 학교 이야기를 해주고 가실 때도 다른 학교 이야기를 들으니 철없이 마냥 재밌었다. 그 땐 그게 좋은 줄 알았었다.

병원에 실습을 처음 나갔을 때 뭔가 잘못되었다는 생각이 들기 시작했다. 학교에 변변한 병원이 없다 보니 여러 의료원과 국립대 병원들을 떠돌아다녀야 했다. 국립대 병원의 교수님들께 A는 서자였고, 의료원의 선생님들께 학생은 귀찮은 존재였다. 몇 동기들은 편하게 진급한다며 좋아했지만 A는 가슴 한 켠이 불안했다.

A에게 병원은 실습이 아닌 환자 구경뿐이었고, 그 마저도 의료원에 없는 환자에 대한 수술은 유튜브나 동영상으로 대신했다. 실력 있는, 멋있는 의사가 되겠다는 꿈은 빼앗겨버렸고 이렇게나마 졸업하면 ‘나도 같은 의사가 될 수 있다’라는 마음만 그 자리를 대신할 뿐이었다. 그렇게 껍데기 뿐인 의대생에서 껍데기 뿐인 의사가 되었다.

‘나 때문은 아니었을 거야’

인턴과 레지던트, 전공의 시절은 자괴감과 죄책감의 연속이었다. 해부 실습 한 번 제대로 해보지 못한 A에게는 일반외과 전공 강제 배정이라는 가혹한 형벌이 내려졌다. 환자 한 번 본 적 없고, 동영상으로만 수술을 봐왔던 A에게 꿈이었던 외과는 훔친 보석처럼 제자리에 돌려두기 전까지 목을 조여왔다.

“선생님, 수술 시간 2시간 넘게 지났는데요?”

“어… 네 알겠습니다. 금방 끝낼게요.”

알긴, 전혀 모르겠다. 머리가 하얘졌다. 분명 CT로 충수돌기염인 걸 확인했던 환자인데, 아니 충수돌기염이라고 생각했는데, 충수돌기가 어디 있는지 찾지를 못하겠다. 그 환자, 결국 배를 열어 충수돌기를 간신히 찾았다. 책에는 여기 있다고 했는데, 거기에 없었다. CT상 충수돌기염인 줄 알았는데 배를 열고 보니 게실염이었다. 결국 돌아가셨다. 74세의 나이로 3시간이 넘는 수술을 견디지 못해서였을까, 수술 후 관리가 부족해서였을까.

‘어차피 병원 못 가서 돌아가시나, 이렇게 수술해서 돌아가시나.’

처음에는 이렇게 애써 자위하며 환자들을 가슴 속에 묻었다. A가 붙들고 있지 않았다면 멀쩡한 병원에 갈 수도 있었던 환자들을 애써 외면했었다. 시간이 좀 지나자 잠을 깨웠던 악몽도 사라지고 점점 무뎌지기 시작했다. 부족한 자신을 개선하는 것보다 부족한 의료원의 자원을 탓하는 것이 더 쉬웠다.

“넌 복무 끝나면 뭐 할래?”

가끔 동기들과 이야기를 나눈다. 15년이 지난 지금 동기들은 어떤 길을 생각하고 있을까.

A는 다시 칼을 잡을 자신이 없다. 가슴에 묻은 환자들이 어딘가에서 지켜보고 있는 것만 같다. A같은 반쪽짜리 의사에게 생명이란 너무 과분한 것이었다. 서울로 상경해 미용 의원을 차려야 할지, 아니 그 전에 의사는 해도 되는 것인지 알 수 없지만 다시는 칼은 잡지 않으리라 다짐한다.

위 내용은 현재 국회에 입법 예고 중인 의과대학 정원 확대, 공공의대 설립 관련법이 통과했을 때를 가정하고 쓴 짧은 디스토피아 소설입니다. 여야를 가리지 않고 모두가 의과대학의 정원 확대를 주장하지만, 그 누구도 정원 확대에 필수적인 교육 자원의 구비에 대해서는 이야기하지 않습니다. 심지어 이를 비웃기라도 하는 듯 의과대학 인증 평가 없이 의대를 짓게 하겠다는 법을 발의하기도 합니다.

지금도 많은 의과대학들은 교수를 구하지 못해 매 학기 십수명의 임용 공고를 내곤 합니다. 지금도 많은 의과대학들은 해부 실습용 카데바를 구하기 어려워 많은 학생들에게 그 기회를 주기 어려워합니다. 의학 교육에 대한 관심은 날로 높아져가고, 서남대학교 의과대학의 가슴 아픈 폐교 사태는 얼마 지나지 않았습니다. 불인증, 조건부 인증, 2년 인증 등 제대로 된 의학 교육을 제공하지 못한다는 평가를 받는 의과대학들이 매년 존재합니다.

의사 면허를 종이에 써서 준다고 모두 의사가 아닙니다. 의사는 좋은 교육으로 만들어지는 사람입니다. OECD 최고 수준의 의료 접근성을 가진 나라에서 그 접근성의 미미한 상승을 위해 ‘돌팔이 의사 양산법’, ‘의료사고 촉진법’을 통과시키는 것이 옳은가요? 공공보건의료법에 따른 공공의료의 대상들을 위해서는 수준 낮은 의료를 공급해도 좋은가요?

제 소설이 사실이 아니게 되었으면 좋겠습니다. 학생들의 교육권과 국민의 건강권이라는 사회에서 당연히 보장해야 하는 인권이 보장되었으면 좋겠습니다.

관련기사

- 학생의사, 흰 가운의 무게를 견뎌라 2020-06-22 05:45:50

- "당신의 첫 마음을 기억하시나요?" 2020-06-15 05:45:50

- 잠재된 능력의 발견, 공명의 시작 2020-06-08 11:30:36

- 포스트 코로나 시대의 의료와 개인 정보 2020-05-31 21:28:52