- 병·의원

- 개원가

삼성서울 '디지털 병리시스템' 가보니...현미경이 사라졌다

발행날짜: 2021-05-17 05:45:58

-

가

-

디지털화 30% 진행…70%는 기존 판독 방식, 병행 중

패러다임 전환 과도기에 난제는 방대한 데이터 수용 역량

최근 '디지털 병리' 바람을 타고 일선 대학병원들의 관심이 높아지고 있는 병리검사의 디지털화. 그 선두를 달리고 있는 삼성서울병원 디지털 병리과를 직접 찾아가봤다.

디지털화 진행 중인 삼성서울병원 병리시스템

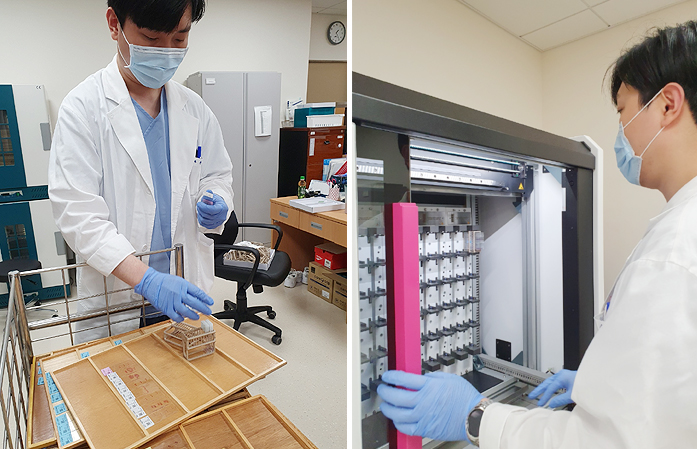

기존의 병리검사 및 판독에 날개를 달아줄 디지털 병리시스템은 버튼 하나만 누르면 로봇 손이 (대형 스캐너 장비에 슬라이드를 차곡차곡 정리해 둔)라이브러리에서 슬라이드를 끄집어내 스캔한다.

각각의 슬라이드 간격은 0.1cm전후. 로봇 손은 한치의 오차도 없이 그 미세한 빈틈을 비집고 해당 슬라이드를 (장비 내 설치된 스캔용)카메라로 가져와 스캔해낸다.

이 스캐너는 한번에 최대 1000장의 검체 슬라이드를 소화할 수 있는 장비로 스캔 사양은 병리검사에서 사용하는 현미경 수준으로 20배 대물 렌즈/ 40배 광학 등가 배율, 0.24μm/ 픽셀, 7500μm 초점 거리, 15×15mm 평균 샘플 크기, 2세트의 사전 충전 잡지, 단일 레이어 로컬 스캔이 가능하다.

그런 의미에서 삼성서울병원은 병리 시스템 도입은 미래를 위한 준비. 매년 늘어나는 병리검사를 보다 신속하고 정확하게 처리하려면 필수 인프라 중 하나라는 게 병원차원의 판단이다.

현장에서 본 디지털 병리시스템은 현미경이 아니라 PC앞에 앉아 모니터를 보며 병리 판독업무를 진행할 수 있었다. 스캔된 디지털 이미지를 모니터로 보면서 진단하는 방식은 기존의 유리 슬라이드를 현미경으로 보는 진단 프로세스에 비해 시간을 단축시켰다.

그보다 더 중요한 것은 추후에 해당 슬라이드를 확인하고 싶을 때 다시 유리슬라이드를 꺼내지 않더라도 디지털 파일을 찾아서 확인할 수 있다는 점이다.

가령, 이전에는 갑자기 OOO환자의 슬라이드 확인이 필요한 경우 병리과에 요청하고 이를 보관장소에서 찾아서 가져오는 것만도 반나절이 걸렸다. 하지만 디지털로 저장된 파일을 불러오면 그만이다. 눈에 보이지 않게 새는 시간을 줄여주는 효과가 있는 셈이다.

다만, 스캔하기 이전에 유리 슬라이드를 정리해서 틀에 넣는 작업은 여전히 수작업으로 이뤄지고 있었다. 유리 슬라이드가 조금만 어긋나도 로봇 손이 슬라이드를 옮겨가는데 오류가 발생하기 때문에 정교한 사람의 손을 거쳐야한다.

디지털화는 '과도기'

삼성서울병원이 병리시스템 디지털화에 뛰어들기 시작한 것은 지난 2019년. 당시에 진단 스캐너 1대를 들여온 이후 2020년, 2021년 매년 1대씩 늘려 올해로 총 3대를 구비했다. 1대에 최대 1000장의 슬라이드를 처리할 수 있는 것을 감안할 때 총 3천장의 슬라이드를 처리할 수 있는 인프라를 구축한 셈이다.

이처럼 국내에서 병리검사의 선두를 달리고 있지만 그럼에도 여전히 과도기다.

디지털병리시스템을 준비한 장기택 과장에 따르면 전체 병리검사의 30%를 디지털로 전환, 나머지 70%는 여전히 과거의 시스템을 유지하고 있다. 결국엔 100% 디지털로 전환하는 시점이 오겠지만 현재까지는 수작업과 디지털이 공존하는 단계라는 게 그의 설명.

장기택 과장은 "디지털 병리시스템은 한순간에 100% 전환하는 것은 현실적으로 어려움이 많다"면서 "단계적으로 준비과정을 거쳐서 조금씩 전환해가야한다"고 했다.

또한 환자의 검체를 파라핀 블록처리를 하고, 다시 얇게 절편을 만들어 유리 슬라이드에 안착하기까지의 작업도 여전히 사람의 손을 거치지 않으면 안되는 부분이 남아있다.

성패는 대용량 데이터를 감당할 '서버'

장기택 과장이 언급한 단계적 전환에는 의외의 이유가 숨겨져 있다. 진단 스캐너를 통해 저장된 파일의 용량을 감당할 수 있는 서버와 스토리지 용량을 마련하는게 쉽지 않기 때문이다.

위암의 경우 진단부터 수술까지 환자 1명당 20여장의 슬라이드가 쏟아진다. 이를 디지털화 했을 경우 100GB(기가바이트) 용량이 필요하다. 간단한 수술검체 한장의 디지털 파일도 4GB를 차지하다보니 현재 병리 디지털화를 꾀하고 있는 대형 대학병원들은 같은 고민에 빠져있다.

장기택 과장은 "데이터 용량에 대한 고민을 병리 디지털화를 진행 중인 모든 병원들의 고민"이라면서 "함께 머리를 맞대고 풀었으면 한다"고 했다.

또 다른 문제는 디지털 장비간 호환성. 현재 삼성서울병원과 서울아산병원의 병리 진단 스캐너 파일간 호환이 안된다. 가령 삼성서울병원에서 생성된 디지털 파일을 들고 서울아산병원으로 가져간다고 해도 파일을 열어 볼 수 없다는 얘기다.

각 병원별로 도입한 장비가 제각각이고, 업체별로 시스템이 달라 호환성이 제한돼 있다보니 발생하는 문제. 장 과장은 "의료기관별로 서로 다른 디지털 파일을 어떻게 호환할 것인가도 함께 풀어나가야 하는 문제"라고 말했다.

관련기사

- "디지털 병리는 선택 아닌 필수…범 국가적 노력 필요" 2021-04-05 05:45:50

- 의료제도에 녹아드는 '디지털 병리'…수가 신설 현실화 2020-12-28 11:16:30

- 디지털 병리 심평원 문턱 넘었다…가이드라인 개발 초읽기 2020-12-17 05:45:58

- 4차 혁명 눈돌린 병리학…디지털 전환 새 전기 맞나 2020-10-19 05:45:58

- AI 활용 디지털 병리시대…암 예후 예측 정확해졌다 2019-11-28 11:30:17

- '디지털병리'시대 준비하는 병리학회…'급여화' 시동 2019-11-21 05:45:55