- 정책

- 제도・법률

"의료용어도 모르는 초짜 사무관이 정책 좌지우지"

|기획|무책임, 성과주의 불신 자초…"병원 근무·정책실명제 시급"

이창진 기자

기사입력: 2013-09-02 06:40:44

-

가

저수가 체계에서 2000년 의약분업을 시작으로 수가인하, 리베이트 등 10여년 넘게 지속된 공급자 압박정책이 대표적인 불신 요소이다.

새로운 정부가 들어설 때마다 보건의료에 부임한 실국장을 만나보면 모두 의료계와 신뢰구축과 소통 강화를 최우선 과제로 강조한다.

그렇다면 공급자와 복지부의 공통된 고민인 신뢰 구축이 어디서부터 어긋난 것일까.

보건의료 정책은 크게 3가지 방식에서 추진된다.

사무관과 과장 등 부서 논의를 거쳐 나온 정책과 보건의료계 등 외부 접촉을 통해 나온 정책 그리고 청와대와 국회 등 윗선에서 하달된 특명 등이다.

이중 부서 논의를 거쳐 나온 정책이 상당부분 차지하다보니 '모든 의료정책은 사무관 책상에서 시작된다'는 우스갯소리가 회자되는 형국이다.

이를 뒤집어보면, 사무관이 정책 설계를 어떻게 하느냐에 따라 국민과 의료계에 미치는 파장이 극과 극으로 나뉠 수 있다는 의미이다.

문제는 정책과 의료현장 사이의 괴리감이다.

학회 이사장을 지낸 서울대병원 모 교수는 "현안 논의를 위해 과장과 함께 나온 사무관과 말하다보면 답답함을 느낀 게 한두 번이 아니다"라며 "의료현실은 고사하고 용어도 몰라 일일이 설명하고 가르쳐줘야 한다"고 말했다.

그는 "고시 출신 20대 초짜 사무관을 이해시키고 설득해도 고개만 끄떡이고 결국 당초 정해진 방향대로 가는 경우가 허다하다"고 지적했다.

병원계 한 인사도 "고시 출신 공무원들이 똑똑하나, 사고방식은 굳어져 있다"고 전하고 "국과장에게 애로사항이나 개선방안을 개진해도 일단 밀어붙이고 보자는 식이다. 책임은 외면하고 성과에만 연연한 경우가 많다"고 꼬집었다.

몇 년 전 의료현안 학회 토론회에 참석한 한 공무원은 그때를 생각하면 지금도 아찔하다.

복지부 전 공무원은 "사무관 단독으로 추진하는 정책은 거의 없다"고 전제하고 "다만, 신임 사무관의 경우 정책 기안 과정에서 보건의료의 특성을 몰라 어려움을 겪는 경우도 있다"고 설명했다.

사무관들도 할 말이 없는 것은 아니다.

내부 결제를 받고 오랜 시간 공들여 준비한 의료정책도 여론과 정치적 이유로 청와대 또는 장차관의 특명이 떨어지면, 중단되거나 변경되는 경우도 적지 읺다.

복지부 관계자는 "사회에서 공무원을 영혼 없는 존재라고 말하는데 부인할 수 없다"면서 "많은 논의와 의견수렴을 거쳐 정책을 준비했더라도 갑자기 윗선에서 덮으라고 하면 더 이상 지속할 수 없다"고 말했다.

또 다른 문제점은 잦은 인사이다.

복지부 내부에는 실국간 순환보직과 동일 부서 2년 이상자 전보 등 인사기준 원칙이 있다.

하지만 현실은 이와 다르다.

보건의료 부서에 사무관과 과장이 배치되더라도 1년 이내 부서를 이동하는 경우가 허다하다.

의료단체 한 임원은 "의료현실을 이해시키고 개선할 만하면 7개월도 못가 이동해 처음부터 다시 시작하는 악순환이 반복되고 있다"면서 "천재라도 업무파악에 5개월, 현실파악에 5개월 걸린다. 의료부서의 장기근무 시스템을 고려해야 한다"고 강조했다.

또 다른 임원도 "의료정책은 매번 바뀌는데, 수가인하는 누가 오던 그대로 간다"면서 "국민건강과 직결되는 보건의료 부서는 장기근무로 하던지, 추진업무 실명제로 책임성을 부여해 연속성을 마련해야 한다"고 주장했다.

복지부 전 공무원은 "신임 사무관을 보건의료 부서에 배치하는 현 인사시스템에 문제가 없지는 않다"고 전하고 "다만, 보건의료를 모르는 것과 안다는 것이 의료계에 어떻게 작용할지는 생각해 볼 문제"라고 환기시켰다.

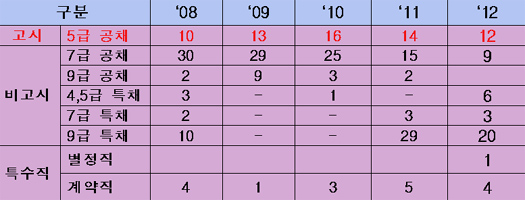

의료계 일각에서는 경험 많은 비고시와 전문직을 배제한 채 고시 출신 중심으로 고착된 인사시스템이 보건의료 정책의 연속성과 전문성 결여에 한 몫하고 있다는 지적이다.

정책 기사

- 전문의 간판 '포기'하는 산부인과·비뇨기과 의사들 2013-09-02 06:47:11

- 심평원 "어려운 급여기준 500항목 쉽게 바꾼다" 2013-08-30 20:59:51

- 복지부, 인체조직 활성화 차원 KONOS 확대 개편 2013-08-30 16:24:35

- 법원 "주중 하루 오전 진료한 정신과 의사도 상근" 2013-08-30 12:28:42

- 비급여 고지 표준화 D-2…상급종합병원 준비 분주 2013-08-30 11:57:52