- 정책

- 제도・법률

40에 사무관 된 비고시파 눈물 "내 종점은 과장"

복지부 요직은 모두 고시파 독점…"라인 있어야 승진하나요?"

이창진 기자

기사입력: 2014-02-17 06:28:27

-

가

문형표 장관은 수년간 적체된 인사를 더 이상 방치할 수 없다는 조직 내부의 요구를 수용해 조만간 대규모 인사를 단행할 것으로 알려졌다.

장관의 조직 장악력은 고유 권한인 인사권에서 나온다고 해도 과언이 아니다.

또한 장관의 핵심 역할은 보건의료 및 복지 현안 해결과 더불어 조직 내부의 화합과 안정이다.

복지부 인사의 가장 큰 맹점은 합리적인 룰이 없다는 것이다.

그동안 관례를 보면, 실국장이 평가한 인사안을 차관을 거쳐 장관이 부분 수정하는 선에 그쳤다는 지적이다.

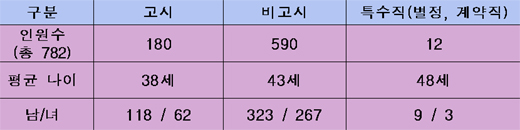

복지부는 정무직 장차관을 제외하면 고시 25%(180명)와 비고시(590명, 전문직 포함) 75% 등으로 구성된 관료사회이다.

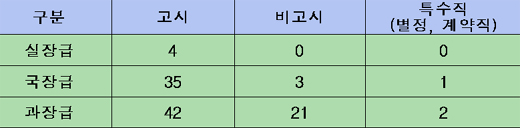

비고시 공무원 사이에서 종착역이 정해져 있다는 허탈감이 나오는 이유도 이 때문이다.

대학 졸업 후 7급으로 출발한 공무원의 경우, 6급을 거쳐 5급 사무관으로 승진하는데 적어도 12년 이상 인내해야 한다.

또 사무관에서 과장급에 해당하는 서기관에 진급할 때까지 최소 7~8년이 걸린다.

20대 출발한 비고시 공무원은 40대 사무관을 거쳐 50대 과장급 자격이 주어지는 셈이다.

비고시 출신이 갈 수 있는 과장직도 보험평가과와 인사과, 감사과 등 처분 및 지원부서로 한정된 게 현실이다.

이같은 현상이 왜 되풀이될까.

고시 출신을 우대한 인사 관행이 가장 크게 작용하고 있다는 시각이다.

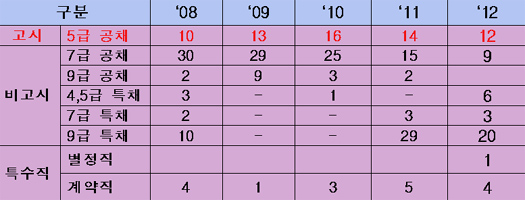

최근 5년간 복지부 신규 공무원 채용현황을 보면, 고시 공채는 2008년 10명, 2009년 13명, 2010년 16명, 2011년 14명, 2012년 12명 등으로 증가세다.

반면, 비고시 출신(7급)은 2008년 30명에서 2009년 29명, 2010년 25명, 2011년 15명, 2012년 9명으로 매년 감소하고 있다.

직급별 승진 대기자는 늘고 있지만, 실국장과 과장이 자기 라인(?) 고시 출신을 끌어당기는 인사 관행으로 비고시의 비애감은 커질 수밖에 없는 구조다.

비고시 공무원은 "고시와 비고시의 출발선이 다르다는 것은 인정한다"면서 "하지만 현장 경험을 토대로 열정적으로 일해도 승진의 한계로 인해 갈 수 있는 길이 뻔하다"고 토로했다.

다른 공무원은 "고시 출신의 롤 모델은 실장과 차관이지만 비고시는 잘해야 과장급"이라며 "고시 공채를 줄이고 능력과 성과를 반영해 내부 승진을 독려하는 쌍방향 인사시스템을 마련해야 한다"고 밝혔다.

외부에서도 구태적인 인사 관행을 개선해야 한다는 지적이다.

의료계 관계자는 "박근혜 정부가 비정상의 정상화를 외치고 있지만, 정작 공무원 사회의 문제점을 외면하고 있다"며 "행정법만 달달 외운 고시 출신과 현장을 경험한 비고시파 중 누가 현실적인 정책을 낼 수 있겠느냐"고 반문했다.

일각에서는 의사와 약사 등 전문직 공무원들의 한계와 학맥, 인맥으로 서열이 갈리는 고시 내부의 문제점도 복지부 생태계의 악영향을 미치고 있다는 시각이다.

정책 기사

- 건보공단 "이석증 환자 10명 중 6명, 50대 이상" 2014-02-16 16:29:07

- "교수 지시 따른 전공의·감독권 없는 펠로우 무죄" 2014-02-15 09:42:28

- 건보 재정 누수 방지대책이 심평원 심사권 이관? 2014-02-15 06:32:35

- 심평원 신입직원, 서울노인복지센터서 효사랑 실천 2014-02-14 18:48:33

- "저가구매제 하반기 폐지…외래처방 인센티브 전환" 2014-02-14 17:44:04