- 병·의원

- 대학병원

"형제같은 노숙자, 만취해 행패부릴 땐 난감"

기물 훼손하는 노숙자들, 몸으로 부대끼며 정들어

이지현 기자

기사입력: 2007-04-02 07:22:04

-

가

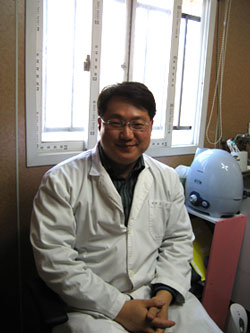

[특별기획]공보의를 찾아서④ 서울역 노숙자진료소 고근준 공보의

전국의 어디라고 환자가 있으면 배치되는 공보의. 그들은 열악한 환경에서 어디서도 맛볼 수 없는 보람과 기쁨을 찾고 있다. <메디칼타임즈>는 외지 혹은 열악한 환경에서 환자를 진료하고 있는 공보의를 찾아가 봄으로써 그들의 생활을 대해 들여다보는 시간을 마련해볼까한다. <공보의를 찾아서>는 매주 월요일 연재된다. - 편집자주 -

서울역 부근의 노숙자 이외에도 간혹 인천, 수원 심지어 강원, 목포에서도 찾아올 정도로 알려진 곳.

"노숙자, 내 형제같은 존재"

노숙자들의 안식처로 자리잡은 이곳에서 공보의로 근무한 지 1년째 되는 고근준(32)공보의는 노숙자들 사이에서는 주치의로 통한다.

"서울역 광장을 걸어가면 낯익은 노숙자들이 술 한잔 하자며 인사를 건네는 사이가 됐네요. 이젠 진료소에 낯선 얼굴이 찾아오면 이사람 서울역에 들어온지(노숙생활을 시작한지)얼마안됐구나 구분이 될 정도로 노숙자들은 저에게 형제같은 존재지요."

그가 이들을 형제처럼 느끼게 된 것은 1여년의 시간동안 그들을 몸으로 부대끼며 신뢰를 쌓아왔기 때문이다.

"매달 한두번씩 만취상태에서 칼이나 유리조각으로 손목을 끊어 찾아오는 40대 노숙자가 어느날은 가슴과 배를 유리조각으로 수차례 긋고 찾아온 거에요. 즉시 119를 불러 2차 의료기관에 옮겼는데 붕대로 응급처치만 한 상태인데 병원을 빠져 나와 다시 찾아왔더라고요. 병원은 답답해서 못있겠느니 저보고 해달라고요."

고 공보의는 자칫하면 감염의 우려가 있어 망설였지만 자신이 하지 않으면 그냥 내버려두겠다는 환자를 모른척 할 수 없었다.

다행히 수술은 성공적으로 끝났고 "다시는 자살기도를 하지 않겠다"고 약속한 뒤 돌아갔다.

전천후 의사를 만드는 자리

서울역 진료소는 정부에서 정식으로 인정하는 의료기관이 아닌 서울시에서 비공식적으로 지원해 운영되고 있는 가건물 진료소.

진료도구라고는 청진기, 소독약, 혈압기 등이 전부다. 혈액검사를 한번 하려해도 다른 곳에 의뢰를 하지 않으면 불가능하다.

진료 환경이 열악하다보니 좀더 환자 가까이 다가가야 상태를 잘 살피게 된다고.

그러다보니 진료 방법도 바뀌게 됐다. 내과 전문의로 있을 때처럼 검사기술에 의존하기보다는 환자와의 접촉을 통해 느끼고 판단해야한다.

노숙자들 가까이에서 생활하다보니 급기야 수두에 전염돼 일주일간 휴진하는 사태까지 벌어졌다. 아직도 그의 얼굴 곳곳에는 수두자국이 선명하게 남아있다.

하루 평균 진료환자는 100~130명, 최대 150명까지도 본다. 그러나 2차의료기관으로 의뢰해야하는 건수(하루 평균70~80건)까지 합하면 200여명에 달하는 빡빡한 스케줄이다.

특히 항상 만취상태의 노숙자가 주요 환자층이다보니 하루에도 수차례 진료소에 와서 시비가 붙고 일주일에 서너번은 몸싸움으로까지 번지기도 해 이를 말리는 것도 그의 몫이다.

웃지못할 애로사항도 있다.

노숙자들의 악취때문에 한겨울에도 진료실 창문을 열어놓고 진료해야 하기 때문에 그는 여름을 제외하고는 항상 검고 두꺼운 점퍼를 입고 진료를 봐야한다.

또 가건물로 지어진 진료소로 화장실이 없기 때문에 서울역 화장실을 이용해야 하는 불편이 있다.

노숙자 인식 부정적, 지원 받기 어려워

그는 앞으로 기본적인 의료장비를 갖춘 진료소를 짓는 게 희망사항이다.

현재 철도공사측에서 부지를 내줬음에도 불구하고 진료소를 설립하는데 지원하겠다고 나서는 곳이 없어 제자리걸음만 하고 있는 상태다.

그는 "사회적으로 노숙자에 대한 인식이 부정적이다보니 대기업에서도 적극적으로 나서 지원금을 보태겠다는 곳도 없고 예산은 많이 들어 쉽지않은 일"이라고 말했다.

그는 마지막으로 노숙자들에 대한 사회적 인식이 바뀌어 보다 나은 의료서비스를 받게되길 바람했다.

관련기사

- "소록도에서 진짜 의사가 됐어요" 2007-03-26 07:12:52

- "오지 섬 돌며 환자들과 생사고락" 2007-03-19 06:52:19

- "남극세종기지 공보의활동 행복해요" 2007-03-12 06:54:08