- 병·의원

- 개원가

"의사에게 윤리는 방패…당장 이 책 집어들어라"

이명진 원장 신간 집필…개원의 눈높이에 맞춰 현장 중심 소개

최선 기자

기사입력: 2013-11-09 07:37:45

-

가

먹고 살기 바쁘다는 핑계로 잊고 지냈다. 우리나라에선 아직 사치라며 애써 모른척 했다. 아청법이니 도가니법이 의사들의 발목을 잡는 것도 짐짓 모른척 했다. 그리고 경제 발전의 속도에 맞춰 달리기 바빴다.

그 외면했던 단어가 최근 몇년간 의료계의 이슈가 된 것은 우연이 아니란 생각이 들었다. 이번 인터뷰는 '윤리'에 관한 이야기다.

8일 이명진 원장(전 의료윤리연구회 회장)을 만났다.

몇개월 새 부쩍 흰 머리가 늘었다. 이유가 있을 터. 하루만에 천자문(千字文)을 지어내고 검은 머리가 새하얗게 세었다는 주흥사의 일화처럼 이명진 원장도 신간 집필에 골몰하고 있었다.

<이명진 원장의 의료와 윤리>라는 제목이 붙은 신간에 대한 이야기를 들어보자.

이명진 원장

"윤리란 어감은 딱딱하고 불편합니다. 현장에 접목시키는 것은 더욱 어렵죠. 그렇다고 외면할 수도 없습니다. 의사에게 윤리란 불편한 에티켓이 아니라 의사를 보호해주는 방패라는 점을 알려야 합니다."

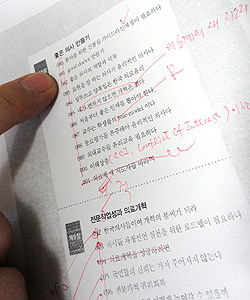

5월부터 신간 작업에 들어갔다. 분량은 300페이지가 훌쩍 넘는다. 2년간 기고했던 칼럼을 모았다. 어려운 용어는 쉽게, 복잡한 문장은 단문으로 고치는 일은 여간 고역이 아니었다.

그의 표현을 빌리자면 '산고'의 고통에 버금갈 정도. 그의 머리에 흰 머리가 늘어난 충분한 이유다.

고생하면서도 책을 꼭 내야겠다는 일념은 꺾이지 않았다. 우리 사회에 잊을만 하면 터져나오는 의사의 윤리적 자질을 의심하는 일들은 결국 윤리로 시작해 윤리로 끝나기 때문이다.

"의사의 윤리적 문제는 결국 교육을 제대로 받지 못했기 때문에 생기는 일입니다. 의대에서 윤리 교육을 하고 있지만 이론에 치우쳐 있어 실생활에 접목하기는 어려운 부분이 많습니다."

이런 고민의 산물이 집필로 이어졌다. 실제 임상 현장에서 환자들과 살을 부대끼며 느꼈던 윤리적 고민들을 개원의 눈높이에 맞춰 설명하는데 초점을 맞췄다.

환자들의 요구에 맞춰 약 처방일수를 늘려주거나 타과 영역의 처방까지 하는 행태가 과연 윤리적일까, 비윤리적일까?

가정 형편이 어려운 환자에게 장애 판정을 내려주는 일이 옳은 일일까? 환자가 주사를 놔달라고 하면 놔 줘야 할까? 값싼 백신으로 환자를 유인하는 행위가 과연 비윤리적인 일일까?

이처럼 개원가에서 적용 가능한 윤리적 물음을 포괄했다는 점에서 신간은 의료윤리의 해설서인 셈.

독자층은 의사를 희망하거나 이미 의사가 된 사람을 겨냥했다.

윤리교육을 받아보지 못한 중년의 의사들이나 의사가 되고 싶어하는 사람들에게 밝혀주는 덕목은 간단하다.

교정 작업 중인 원고

의술(기술)만으로는 의사가 되기에 부족하다는 것. 윤리적 소양과 마음가짐이 뒷받침될 때야 비로소 의사로서 존재적 가치를 인정받을 수 있다는 소리다.

특히 의사들에게만 희생을 강요하는 우리 사회의 단면을 비윤리적으로 정의한 부분은 그의 혜안이 빛나는 대목. 이 원장의 말을 들어보자.

"정책에 있어 윤리적인 부분이 간과되는 현실이 안타깝습니다. 포괄수가제처럼 제도가 제대로 계획이 안 되면 의사들은 수술 거부나 저가의 재료를 쓰는 등 윤리적인 면을 낮추게 합니다."

무분별한 낙태를 금지시키면서도 낙태가 아니면 도저히 먹고 살 수 없을 정도로 산부인과의 수가를 낮게 책정한 것은 사실상 정부가 비윤리를 조장한다는 지적이다.

의사들에게만 엄격한 윤리적 잣대를 들이대기 전에 제도의 윤리적 허점은 없는지 정책 입안자들도 고민해 보라는 소리다. 그런 의미에서 보면 입안자들도 꼭 한번쯤 이 책을 봐달라고 하는 그의 당부가 빈말은 아니다.

바쁜 한때를 보냈지만 보람도 있다.

처음엔 의료윤리 교육에 반감을 가진 의사들도 많았지만 지금은 윤리를 대하는 태도가 많이 누그러진 편. 종종 의사들이 '의료윤리'나 '자율정화'라는 용어를 쓸 때면 흐뭇한 미소도 번진다.

마지막 물음. 그에게 윤리란 무엇일까.

"많은 의사들이 윤리라는 것을 올가미처럼 불편하고 거추장스러운 것이라 생각합니다. 하지만 윤리는 의사를 보호해 주는 방패이자 의사를 가장 의사답게 만들어 주는 힘입니다. 이해가 안된다고요? 당장 윤리를 공부하십시오."

의료 윤리의 나침반은 19일 세상에 첫 선을 보인다.

그 외면했던 단어가 최근 몇년간 의료계의 이슈가 된 것은 우연이 아니란 생각이 들었다. 이번 인터뷰는 '윤리'에 관한 이야기다.

8일 이명진 원장(전 의료윤리연구회 회장)을 만났다.

몇개월 새 부쩍 흰 머리가 늘었다. 이유가 있을 터. 하루만에 천자문(千字文)을 지어내고 검은 머리가 새하얗게 세었다는 주흥사의 일화처럼 이명진 원장도 신간 집필에 골몰하고 있었다.

<이명진 원장의 의료와 윤리>라는 제목이 붙은 신간에 대한 이야기를 들어보자.

5월부터 신간 작업에 들어갔다. 분량은 300페이지가 훌쩍 넘는다. 2년간 기고했던 칼럼을 모았다. 어려운 용어는 쉽게, 복잡한 문장은 단문으로 고치는 일은 여간 고역이 아니었다.

그의 표현을 빌리자면 '산고'의 고통에 버금갈 정도. 그의 머리에 흰 머리가 늘어난 충분한 이유다.

고생하면서도 책을 꼭 내야겠다는 일념은 꺾이지 않았다. 우리 사회에 잊을만 하면 터져나오는 의사의 윤리적 자질을 의심하는 일들은 결국 윤리로 시작해 윤리로 끝나기 때문이다.

"의사의 윤리적 문제는 결국 교육을 제대로 받지 못했기 때문에 생기는 일입니다. 의대에서 윤리 교육을 하고 있지만 이론에 치우쳐 있어 실생활에 접목하기는 어려운 부분이 많습니다."

이런 고민의 산물이 집필로 이어졌다. 실제 임상 현장에서 환자들과 살을 부대끼며 느꼈던 윤리적 고민들을 개원의 눈높이에 맞춰 설명하는데 초점을 맞췄다.

환자들의 요구에 맞춰 약 처방일수를 늘려주거나 타과 영역의 처방까지 하는 행태가 과연 윤리적일까, 비윤리적일까?

가정 형편이 어려운 환자에게 장애 판정을 내려주는 일이 옳은 일일까? 환자가 주사를 놔달라고 하면 놔 줘야 할까? 값싼 백신으로 환자를 유인하는 행위가 과연 비윤리적인 일일까?

이처럼 개원가에서 적용 가능한 윤리적 물음을 포괄했다는 점에서 신간은 의료윤리의 해설서인 셈.

독자층은 의사를 희망하거나 이미 의사가 된 사람을 겨냥했다.

윤리교육을 받아보지 못한 중년의 의사들이나 의사가 되고 싶어하는 사람들에게 밝혀주는 덕목은 간단하다.

특히 의사들에게만 희생을 강요하는 우리 사회의 단면을 비윤리적으로 정의한 부분은 그의 혜안이 빛나는 대목. 이 원장의 말을 들어보자.

"정책에 있어 윤리적인 부분이 간과되는 현실이 안타깝습니다. 포괄수가제처럼 제도가 제대로 계획이 안 되면 의사들은 수술 거부나 저가의 재료를 쓰는 등 윤리적인 면을 낮추게 합니다."

무분별한 낙태를 금지시키면서도 낙태가 아니면 도저히 먹고 살 수 없을 정도로 산부인과의 수가를 낮게 책정한 것은 사실상 정부가 비윤리를 조장한다는 지적이다.

의사들에게만 엄격한 윤리적 잣대를 들이대기 전에 제도의 윤리적 허점은 없는지 정책 입안자들도 고민해 보라는 소리다. 그런 의미에서 보면 입안자들도 꼭 한번쯤 이 책을 봐달라고 하는 그의 당부가 빈말은 아니다.

바쁜 한때를 보냈지만 보람도 있다.

처음엔 의료윤리 교육에 반감을 가진 의사들도 많았지만 지금은 윤리를 대하는 태도가 많이 누그러진 편. 종종 의사들이 '의료윤리'나 '자율정화'라는 용어를 쓸 때면 흐뭇한 미소도 번진다.

마지막 물음. 그에게 윤리란 무엇일까.

"많은 의사들이 윤리라는 것을 올가미처럼 불편하고 거추장스러운 것이라 생각합니다. 하지만 윤리는 의사를 보호해 주는 방패이자 의사를 가장 의사답게 만들어 주는 힘입니다. 이해가 안된다고요? 당장 윤리를 공부하십시오."

의료 윤리의 나침반은 19일 세상에 첫 선을 보인다.

병·의원 기사

- "의원 3400원 진료내역 보내고 부당청구 신고하라니" 2013-11-14 11:39:15

- 한의협도 자보 심사 위탁 불똥 "걸핏하면 삭감" 2013-11-08 15:06:55

- "전공의특별법안 내년 초 국회 본회의 통과 목표" 2013-11-08 06:40:24

- "공단이 약사들에게 리베이트 주나" "너네나 받지마" 2013-11-08 06:38:01

- 회장은 대정부 투쟁, 부회장은 개원가 살리기 협상 2013-11-08 06:30:50