BRIC, 생명과학 연구자 1028명 설문조사 결과 발표

우리나라 과학자 10명 중 3명은 연구윤리의식이 개선되는 듯 했지만 다시 원점으로 돌아갔다고 생각하는 것으로 나타났다.

또 10명 중 4명은 최근 2년 동안 연구부정행위, 저자순서, 생명윤리 같은 연구윤리 관련 문제 때문에 고민한 경험이 있었다.

연구윤리정보센터(CRE)와 생물학연구정보센터(BRIC)은 지난달 23일부터 일주일 동안 '연구윤리, 어디쯤 와 있는가?'를 주제로 온라인 설문조사를 실시하고 그 결과를 최근 발표했다. 설문조사에는 생명과학 연구자 총 1028명이 참여했다.

설문조사 결과 응답자 중 58%가 2005년 줄기세포 논문조작 사건 등을 거치면서 국내 학계의 연구윤리에 대한 의식이 개선됐다고 생각하고 있었다.

'국내 학계의 연구윤리에 대한 의식이 개선되었다고 생각하십니까?' 결과

하지만 일시적으로 개선되다가 시간이 흐르면서 다시 원점으로 돌아갔다고 응답한 사람들도 30%를 차지할 정도로 많았다.

최근 2년 사이 연구윤리와 관련된 문제로 고민한 경험담을 묻는 질문에는 응답자의 비율이 비슷비슷했다.

없다고 응답한 사람이 600명으로 58%를 차지했고, 있다고 답한 사람도 428명으로 42%로 나타났다.

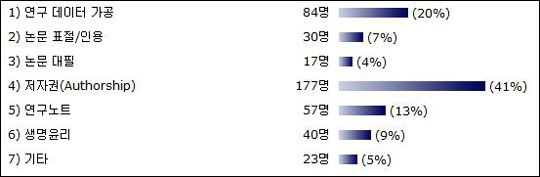

윤리문제로 고민한 사람들 중 41%는 저자권(Authorship) 문제로 가장 골머리를 앓고 있었다. 연구데이터 가공, 연구노트, 생명윤리, 논문 표절/인용이 뒤를 이었다.

'연구윤리 때문에 고민했다면 그 문제가 무엇이었습니까?' 결과

윤리문제 고민이 깔끔하게 해결된 사람은 162명으로 38% 불과했다.

절반이 넘는 59%가 현재도 고민을 하고 있거나 고민해결을 시도했지만 해결되지 않은 상태, 해결 시도조차도 못한 상태라고 답했다.

일반적으로 연구윤리에서는 데이터 조작/위조/변조, 표절, 중복게재 같은 연구부정행위나 생명윤리가 중요하게 다뤄진다.

생명과학 연구자들은 이와 더불어 ▲데이터의 책임있는 통계분석과 결과해석 ▲연구비 집행 및 관리 ▲실험데이터 작성 및 관리 ▲연구자의 사회적 책임 ▲공동연구에서 역할분담들도 연구윤리 범위안에 들어간다고 생각했다.

또 연구자들 역시 연구윤리 중요성을 인식하고 있었지만 관련 교육은 아직까지 부족하다는 인식이 강했다.

절반에 가까운 48%가 소속 기관에서 연구윤리 관련 교육을 받은 적이 없다고 답했으며, 71%는 외부 연구윤리 전문교육기관에서 교육을 받은적이 없었다.

이들은 연구윤리 교육 및 이수 필수화, 연구윤리 부정행위에 대한 법적 제도적 강력 처벌, 소속기관 연구윤리 전담기관 설치 등의 장치가 필요하다는 의견을 피력했다.

또 10명 중 4명은 최근 2년 동안 연구부정행위, 저자순서, 생명윤리 같은 연구윤리 관련 문제 때문에 고민한 경험이 있었다.

연구윤리정보센터(CRE)와 생물학연구정보센터(BRIC)은 지난달 23일부터 일주일 동안 '연구윤리, 어디쯤 와 있는가?'를 주제로 온라인 설문조사를 실시하고 그 결과를 최근 발표했다. 설문조사에는 생명과학 연구자 총 1028명이 참여했다.

설문조사 결과 응답자 중 58%가 2005년 줄기세포 논문조작 사건 등을 거치면서 국내 학계의 연구윤리에 대한 의식이 개선됐다고 생각하고 있었다.

최근 2년 사이 연구윤리와 관련된 문제로 고민한 경험담을 묻는 질문에는 응답자의 비율이 비슷비슷했다.

없다고 응답한 사람이 600명으로 58%를 차지했고, 있다고 답한 사람도 428명으로 42%로 나타났다.

윤리문제로 고민한 사람들 중 41%는 저자권(Authorship) 문제로 가장 골머리를 앓고 있었다. 연구데이터 가공, 연구노트, 생명윤리, 논문 표절/인용이 뒤를 이었다.

절반이 넘는 59%가 현재도 고민을 하고 있거나 고민해결을 시도했지만 해결되지 않은 상태, 해결 시도조차도 못한 상태라고 답했다.

일반적으로 연구윤리에서는 데이터 조작/위조/변조, 표절, 중복게재 같은 연구부정행위나 생명윤리가 중요하게 다뤄진다.

생명과학 연구자들은 이와 더불어 ▲데이터의 책임있는 통계분석과 결과해석 ▲연구비 집행 및 관리 ▲실험데이터 작성 및 관리 ▲연구자의 사회적 책임 ▲공동연구에서 역할분담들도 연구윤리 범위안에 들어간다고 생각했다.

또 연구자들 역시 연구윤리 중요성을 인식하고 있었지만 관련 교육은 아직까지 부족하다는 인식이 강했다.

절반에 가까운 48%가 소속 기관에서 연구윤리 관련 교육을 받은 적이 없다고 답했으며, 71%는 외부 연구윤리 전문교육기관에서 교육을 받은적이 없었다.

이들은 연구윤리 교육 및 이수 필수화, 연구윤리 부정행위에 대한 법적 제도적 강력 처벌, 소속기관 연구윤리 전담기관 설치 등의 장치가 필요하다는 의견을 피력했다.