빅5 등 대형병원 중심 무한 확장세…효용성 논란 가속화

|초점=협력 병의원 제도의 명암|

1천 병상을 넘어서는 몸집 경쟁을 벌이던 대형병원들이 더이상 규모를 확장할 수 없는 상황에 이르면서 협력 병의원 늘리기에 집중하는 모습이다.

이를 두고 대형병원들은 바람직한 의료전달체계를 갖추기 위한 방안이라고 설명하지만 일각에선 전국 병의원을 사실상 속국으로 삼는 제국주의라는 비판도 나오고 있다.

협력 병의원 무서운 확장세…일부 병원 5000개 육박

지방의 A대학병원장은 "KTX보다 더 무서운 것이 빅5병원의 거미줄"이라며 "지역 곳곳까지 협력 병의원을 지정해 환자를 빼가고 있다"고 꼬집었다.

실제로 최근 대형병원들은 무서운 속도로 협력 병의원을 늘리며 전국 네트워크를 갖춰가고 있다.

과거 몸집을 키우며 규모 경쟁을 벌였다면 이제는 네트워크를 활용한 환자 유치 경쟁을 벌이고 있는 셈이다.

U-헬스케어를 활용한 세브란스 1만 병상 프로젝트를 가동중인 세브란스병원이 대표적인 경우다.

세브란스병원은 협력 병의원들과 EMR은 물론 OCS를 공유해 실시간으로 어느 곳에서나 진료를 받을 수 있는 환경을 구축하는 프로젝트를 진행중이다.

이를 통해 전국 어느 곳의 병의원이나 세브란스병원 수준의 진료를 받을 수 있는 환경을 갖추겠다는 것이다.

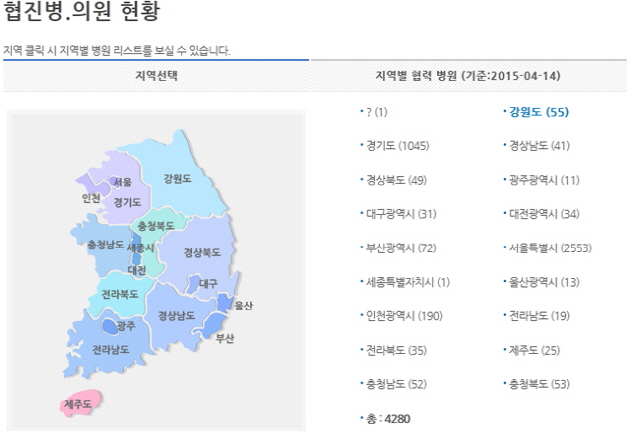

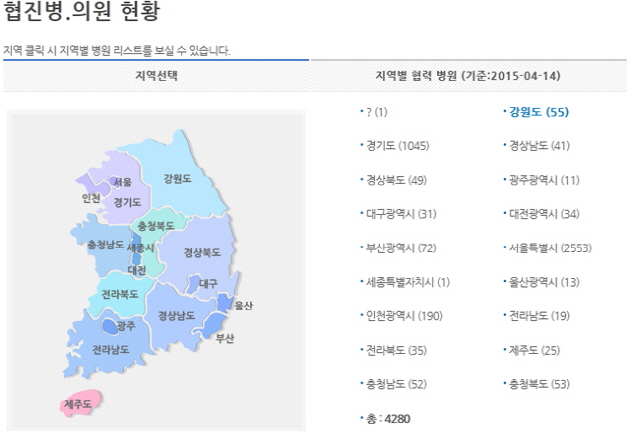

이미 세브란스병원은 경기도에만 1045개의 협력 병의원을 비롯해 전국에 4280개에 달하는 협력·협진 네트워크를 갖추고 있으며 계속해서 대상 병의원을 늘려가고 있다.

우리나라에서 가장 먼저 협력 병의원 제도를 도입한 삼성서울병원도 만만치 않다.

최근 진료의뢰센터를 SMC파트너스 센터로 확장한 삼성서울병원도 전국에 2580개 병의원과 협력·협진 협약을 맺고 있다. 이중에는 100병상이 넘어가는 종합병원만 150개에 달한다.

사실상 이 두개 병원만해도 협력 병의원수가 7000개에 육박하는 셈이다.

협력 병의원 지원책 확대 "바람직한 의료전달체계 시발점"

해당 대형병원들은 의료전달체계 수립에 역할을 하고 있다는 입장이다.

협력 병의원들과 긴밀하게 협조하며 환자 의뢰와 되의뢰를 지속한다면 뒤틀린 의료전달체계를 바로잡는데 큰 도움이 될 수 있다는 주장.

세브란스병원 관계자는 "협력 병의원 제도를 환자 유치에 활용하겠다는 생각은 눈꼽만큼도 없다"며 "세브란스병원이 가진 인프라를 같이 활용하자는 뜻"이라고 설명했다.

그는 "바람직한 의료전달체계를 확립해 상생의 문화를 이끌겠다는 의지"라며 "기업병원이 할 수 없는 진정한 나눔의 실천"이라고 덧붙였다.

다른 병원들도 마찬가지 의견을 내놓고 있다. 의료전달체계를 확립하는데 협력 병의원 제도만한 방안이 없다는 것이다.

1, 2차 의료기관에서 치료할 수 없는 환자를 대형병원으로 보내면 즉각 치료를 마치고 이후 관리는 의뢰한 병원이 다시 맡는 구조를 만들고 있다는 자부심이다.

삼성서울병원 관계자는 "최근 경증, 재진 환자를 받지 않겠다고 선언한 것도 같은 의미"라며 "이러한 환자는 모두 협력 병의원으로 보내라는 뜻"이라고 말했다.

아울러 그는 "삼성서울병원은 1, 2차 병의원에서 도저히 케어할 수 없는 중증 환자만 치료하고 이후 관리 또한 되의뢰를 통해 운영하는 방침을 세우고 있다"며 "이것이 진정한 3차병원의 모델"이라고 강조했다.

"대형병원 제국주의 불과…의료전달체계 오히려 망쳐"

사진은 기사와 직접 관련이 없습니다.

그러나 이를 바라보는 종합병원이나 지방 대학병원들은 이러한 협력 병의원 확장이 오히려 의료전달체계를 망치고 있다고 비판한다.

지역 의료계 내에서 구축된 상생 체제를 오히려 해치고 있다는 지적이다.

지방의 B국립대병원 원장은 "전국 병의원을 품겠다는 발상 자체가 제국주의적 사고 아니냐"며 "강대국이 우리의 보호 아래 들어오라고 선포하는 것과 다르지 않다"고 비난했다.

그는 "1만 병상 프로젝트가 도대체 말이나 되는 계획이냐"며 "전국에 환자 유치를 위한 빨대를 꽂겠다는 것과 뭐가 다르냐"고 반문했다.

상당수 병의원들의 생각도 다르지 않다. 협력 병의원제도가 지역 의료 생태계를 짓밟고 있다는 비판이다.

A대병원 원장은 "지역에 있는 곳곳의 병의원들을 찾아가 협약을 맺고 환자를 빼가고 있다"며 "이미 우리 병원과 공고하게 구축돼 있던 의료전달체계를 무참히 부수고 있는 것"이라고 꼬집었다.

일각에서는 대형병원들이 자신들만 중증 환자를 진료할 수 있다는 생각을 갖는 것도 문제라는 목소리를 내고 있다.

각 지역에 거점 대학병원들이 있는데도 서울로 환자를 끌어올리기 위해 협력 병의원 제도를 악용하고 있다는 지적인 셈이다.

C대병원 부원장은 "이미 지역 대학병원들도 대형병원에 못지 않은 시설과 인력 등 인프라를 갖추고 있다"며 "암치료만 하더라도 지역 암센터를 통해 상당한 수준으로 올라섰다"고 말했다.

아울러 그는 "진정으로 의료전달체계를 생각한다면 지역 환자들은 지역에서 담당할 수 있도록 배려하는 것이 타당하다"고 강조했다.

1천 병상을 넘어서는 몸집 경쟁을 벌이던 대형병원들이 더이상 규모를 확장할 수 없는 상황에 이르면서 협력 병의원 늘리기에 집중하는 모습이다.

이를 두고 대형병원들은 바람직한 의료전달체계를 갖추기 위한 방안이라고 설명하지만 일각에선 전국 병의원을 사실상 속국으로 삼는 제국주의라는 비판도 나오고 있다.

협력 병의원 무서운 확장세…일부 병원 5000개 육박

지방의 A대학병원장은 "KTX보다 더 무서운 것이 빅5병원의 거미줄"이라며 "지역 곳곳까지 협력 병의원을 지정해 환자를 빼가고 있다"고 꼬집었다.

과거 몸집을 키우며 규모 경쟁을 벌였다면 이제는 네트워크를 활용한 환자 유치 경쟁을 벌이고 있는 셈이다.

U-헬스케어를 활용한 세브란스 1만 병상 프로젝트를 가동중인 세브란스병원이 대표적인 경우다.

세브란스병원은 협력 병의원들과 EMR은 물론 OCS를 공유해 실시간으로 어느 곳에서나 진료를 받을 수 있는 환경을 구축하는 프로젝트를 진행중이다.

이를 통해 전국 어느 곳의 병의원이나 세브란스병원 수준의 진료를 받을 수 있는 환경을 갖추겠다는 것이다.

이미 세브란스병원은 경기도에만 1045개의 협력 병의원을 비롯해 전국에 4280개에 달하는 협력·협진 네트워크를 갖추고 있으며 계속해서 대상 병의원을 늘려가고 있다.

우리나라에서 가장 먼저 협력 병의원 제도를 도입한 삼성서울병원도 만만치 않다.

최근 진료의뢰센터를 SMC파트너스 센터로 확장한 삼성서울병원도 전국에 2580개 병의원과 협력·협진 협약을 맺고 있다. 이중에는 100병상이 넘어가는 종합병원만 150개에 달한다.

사실상 이 두개 병원만해도 협력 병의원수가 7000개에 육박하는 셈이다.

협력 병의원 지원책 확대 "바람직한 의료전달체계 시발점"

해당 대형병원들은 의료전달체계 수립에 역할을 하고 있다는 입장이다.

세브란스병원 관계자는 "협력 병의원 제도를 환자 유치에 활용하겠다는 생각은 눈꼽만큼도 없다"며 "세브란스병원이 가진 인프라를 같이 활용하자는 뜻"이라고 설명했다.

그는 "바람직한 의료전달체계를 확립해 상생의 문화를 이끌겠다는 의지"라며 "기업병원이 할 수 없는 진정한 나눔의 실천"이라고 덧붙였다.

다른 병원들도 마찬가지 의견을 내놓고 있다. 의료전달체계를 확립하는데 협력 병의원 제도만한 방안이 없다는 것이다.

1, 2차 의료기관에서 치료할 수 없는 환자를 대형병원으로 보내면 즉각 치료를 마치고 이후 관리는 의뢰한 병원이 다시 맡는 구조를 만들고 있다는 자부심이다.

삼성서울병원 관계자는 "최근 경증, 재진 환자를 받지 않겠다고 선언한 것도 같은 의미"라며 "이러한 환자는 모두 협력 병의원으로 보내라는 뜻"이라고 말했다.

아울러 그는 "삼성서울병원은 1, 2차 병의원에서 도저히 케어할 수 없는 중증 환자만 치료하고 이후 관리 또한 되의뢰를 통해 운영하는 방침을 세우고 있다"며 "이것이 진정한 3차병원의 모델"이라고 강조했다.

"대형병원 제국주의 불과…의료전달체계 오히려 망쳐"

지역 의료계 내에서 구축된 상생 체제를 오히려 해치고 있다는 지적이다.

지방의 B국립대병원 원장은 "전국 병의원을 품겠다는 발상 자체가 제국주의적 사고 아니냐"며 "강대국이 우리의 보호 아래 들어오라고 선포하는 것과 다르지 않다"고 비난했다.

그는 "1만 병상 프로젝트가 도대체 말이나 되는 계획이냐"며 "전국에 환자 유치를 위한 빨대를 꽂겠다는 것과 뭐가 다르냐"고 반문했다.

상당수 병의원들의 생각도 다르지 않다. 협력 병의원제도가 지역 의료 생태계를 짓밟고 있다는 비판이다.

A대병원 원장은 "지역에 있는 곳곳의 병의원들을 찾아가 협약을 맺고 환자를 빼가고 있다"며 "이미 우리 병원과 공고하게 구축돼 있던 의료전달체계를 무참히 부수고 있는 것"이라고 꼬집었다.

일각에서는 대형병원들이 자신들만 중증 환자를 진료할 수 있다는 생각을 갖는 것도 문제라는 목소리를 내고 있다.

각 지역에 거점 대학병원들이 있는데도 서울로 환자를 끌어올리기 위해 협력 병의원 제도를 악용하고 있다는 지적인 셈이다.

C대병원 부원장은 "이미 지역 대학병원들도 대형병원에 못지 않은 시설과 인력 등 인프라를 갖추고 있다"며 "암치료만 하더라도 지역 암센터를 통해 상당한 수준으로 올라섰다"고 말했다.

아울러 그는 "진정으로 의료전달체계를 생각한다면 지역 환자들은 지역에서 담당할 수 있도록 배려하는 것이 타당하다"고 강조했다.