말 뿐인 인센티브·기준도 허술…"숫자만 늘렸다"

전문병원으로 지정된 병원은 11월부터 3년간 '복지부 지정 전문병원' 명칭을 사용할 수 있으며, 그외 병원은 '전문병원' 또는 '전문' 명칭을 병원 간판이나 광고로 사용할 수 없게 된다.

전문병원제도는 이번에 시행하기까지 우여곡절이 많았다.

복지부는 2005년부터 21개 병원을 대상으로 1차 전문병원 시범사업에 착수해 ▲2차 시범사업(08년~11년 1월) 37개 ▲3차 시범사업(01년~11년 1월) 5개 등 올해까지 총 63개 병원(한방 6개 병원 미포함)에 대한 예비사업을 거쳤다.

시범사업에 참여한 병원을 비롯한 상당수 병원들은 복지부에서 긍정적인 입장을 보인 전공의 파견 수련, 수가 가산 등 인센티브를 기대했다.

이에 따라 지정기준을 맞추기 위해 리모델링과 의료인력 확충 등에 적잖은 투자를 해왔다.

하지만 올해 들어 전문병원 인센티브 방침은 사라지고, 전문병원 명칭 사용이라는 '간판'만 남게됐다.

A병원 원장은 "전문병원으로 지정됐어도 얻은 게 뭐가 있냐"고 반문하고 "지정기준은 상급종합병원 수준으로 맞춰놓고 인센티브가 없다는 게 말이 되느냐"며 복지부의 무책임한 정책을 질타했다.

B병원 원장도 "전문의와 간호사를 확충하고 병상 기준을 위해 리모델링을 하는 등 30억~50억원을 투자했는데 돌아온 것은 간판 하나"라면서 "비어있는 절반 가까운 병실을 볼 때마다 답답하다"고 한숨을 내쉬었다.

이같은 상황을 인식한 듯 복지부는 전문병원을 수련병원 자병원으로 지정하면 우대하고, 종별가산율 변경시 추가 방안 검토 방침을 밝혔다.

C병원 원장은 "복지부가 검토한다는 말 뿐인 정책이 한두 개이냐”며 "전문병원들의 불만을 의식한 제스처에 불과하고, 언제 될 지 기약할 수 없다"고 꼬집었다.

전문병원제도의 또 다른 문제점은 지정기준이 허술했다는 점이다.

현행 지정기준 중 환자 구성 비율(절대기준)은 '입원 연간 환자 수 중 진단범위 또는 환자 유형에 속하는 구성 비율이 각각 45% 또는 66% 이상'으로 규정되어 있다.

이를 적용할 때 99개 전문병원 중 일부는 탈락해야 한다.

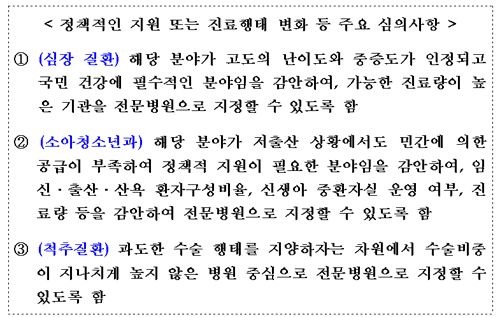

하지만 복지부는 심장질환과 소아청소년과, 척추 질환 신청병원에 대해 정책적 지원 및 진료형태 변화라는 임의적 잣대로 전문병원에 포함시켰다.

보건의료정책과 박인석 과장도 "일부 신청병원은 환자 기준이 2% 미달됐으나 고도의 난이도와 저출산 정책적 지원을 감안해 지정했다"면서 "이번 기준이 계량적이고 형식적 기준이라면 앞으로는 질 지표를 설정해 바꿔 나가겠다"고 말했다.

병원계 한 관계자는 "초기 제도 도입을 논의할 당시 50개로 제한하자 해놓고 복지부 국과장 등이 5차례 바뀌면서 결국 병원 수만 늘렸다"고 꼬집고 "질환과 진료과를 특화시킨다는 제도의 기존 취지가 유지될 지 의문"이라고 지적했다.