창간기획복지부, 2006년 대혼란 경고 무시…퍼주기식 정책 또 남발

대학병원 B교수는 "암 환자 본인부담을 낮출수록 수요는 폭발적으로 증가해온 것을 미뤄볼 때 4대중증질환 보장성강화 이후 장기 입원환자 급증에 따른 부작용이 속출할 것이다."

"4대중증질환 보장성 강화 의료계 재앙될 수 있다"

최근 정부가 국민 의료비 부담을 덜어주기 위해 4대 중증질환 보장성강화 정책을 발표한 것을 두고 의료계는 기대보다는 우려의 목소리가 높다.

의료비 부담이 줄어들면서 환자의 도덕적 해이현상이 나타날 가능성이 높고, 자연스럽게 의료전달체계에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 게 의료계의 우려다.

현재 암환자 상당수가 3차병원에서 수술을 받은 후 1주일 이내 퇴원, 필요한 경우 2차병원 혹은 재활 및 요양병원으로 옮겨 치료를 받는다.

이는 대학병원 측의 권유도 있지만 환자 스스로도 3차병원 입원료 등 의료비에 대한 부담으로 그 보다 저렴한 2차병원으로 옮길 것을 원하기 때문이다.

하지만 복지부가 발표한 것처럼 중증질환 보장성을 99.3%까지 확대할 경우 대형병원 의료비 부담이 크게 줄어들면서 입원을 지속하려는 현상이 나타날 것으로 보고 있다.

서울대병원 모 교수는 "대형병원의 환자쏠림 현상은 지방 의료기관의 경영을 악화시키고, 의료전달체계의 붕괴를 초래할 것"이라고 내다봤다.

그는 또 최근 환자 감소로 주춤하고 있는 대학병원들의 병상 늘리기 경쟁이 또 다시 불 붙을 가능성이 높다고 전망했다.

A중소병원 이사장은 지방환자의 수도권 의료기관으로 쏠림현상이 두드러지면 지방의 대학병원까지도 위기에 봉착할 수 있다고 경고했다.

그는 "대학병원에서 수술을 받은 암 환자도 장기적인 치료가 필요한 경우 입원했지만 의료비 부담이 낮아지면 굳이 중소병원에 입원하려고 하겠느냐"면서 "중소, 대형병원 모두에게 재앙이 될 것"이라고 환기시켰다.

사실 이같은 문제는 정부가 의료보장성 정책을 도입하기 시작한 2006년 현실화한 바 있다.

지금으로부터 7년 전, 6세 미만 소아환자의 입원료 감면 직후 대형병원 환자쏠림 현상과 입원환자 급증으로 병원계는 몸살을 앓았다.

그리고 정확히 10년 후인 4대중증질환 보장성 강화 정책이 적용되는 2016년에 다시 한번 대혼란이 예상되는 상황이다.

지금까지도 소아청소년과 교수들은 지난 2006년 당시의 심각한 상황을 생생하게 기억하고 있다.

서울대 어린이병원 노정일 병원장은 "입원한 환자들이 퇴원할 생각을 안하니깐 당장 치료를 받아야 할 환자가 응급실에서 방치되는 등 제대로 된 치료를 받지 못하는 상황이 발생했다"면서 "교수들끼리도 '이 상태로는 안된다'는 문제의식이 강했다"고 전했다.

그는 "환자 치료가 끝나고 퇴원을 권해도 나가질 않았다. 입원료에 대한 부담이 없다보니 의학적 문제 이외 집안 문제까지 해결한 뒤 퇴원하려는 아기 엄마들 때문에 곤혹스러웠다"고 털어놨다.

서울대병원 이정렬 교수(소아흉부외과)도 그때만 생각하면 아찔하다.

그는 "가장 인상 깊었던 것은 간단한 검사 후 치료를 받으면 되는 환자인데 아기 엄마가 강하게 입원을 요구해왔던 일"이라면서 "이 같은 사례가 빈번하게 발행하면서 의료진들도 난감했던 기억이 난다"고 회상했다.

또한 소아환자의 입원 장기화 현상은 의료전달체계에 영향을 미치는 것은 물론 건보재정을 위협했다.

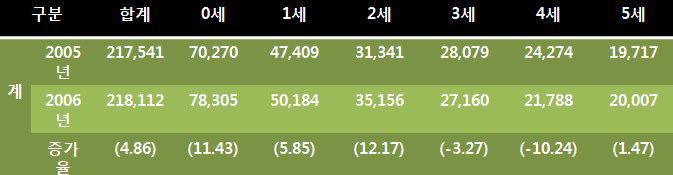

실제로 당시 건강보험공단이 발표한 요양급여비 분석자료에 따르면 요양기관 종별로는 병원의 소아 입원환자 수는 2005년 3만 2996명에서 2006년 3만 7209명(12.8%)으로 급증했다.

종합병원 또한 11만 5611명에서 12만 1176명으로 4.8% 늘었으면 종합전문요양기관이 5만 9809명에서 6만 118명으로 0.52% 증가했다.

또 1인당 평균 입원일수를 살펴보면 2005년 7.51일에서 2006년 상반기 7.70일로 늘었으며 총 진료비 또한 1706억원에서 1904억원으로 3.82% 증가했다.

정부의 6세 미만 입원환자에 대한 보장성 강화 정책이 재앙을 예고한 것이다.

이 같은 문제를 뒤늦게 인식한 정부는 급기야 입원료 전액 감면 정책을 뒤집고 10%의 본인부담을 부과하기로 했다.

문제는 2006년의 여파는 현재 진행형이라는 점이다.

여전히 소아환자의 보호자 상당수가 일단 입원을 요구하고 있으며 한번 입원하면 웬만해선 나가지 않으려는 분위기가 계속되고 있다.

다수의 소아청소년과 의료진들은 "일부 본인부담을 높였지만 입원료에 대한 부담이 적다보니 일단 입원하고 보자는 식의 분위기가 팽배하다"면서 "최근 실손보험의 증가와 맞물리면서 더 심각해지고 있다"고 입을 모았다.

이에 대해 한국보건의료연구원 전 원장을 지낸 허대석 교수(서울대병원)는 "대형병원에 환자 쏠림 현상을 막으려면 기준이 필요하며, 가장 합리적이고 객관적인 기준은 환자의 중증도에 따라 정하는 것"이라면서 "이를 위해선 행정적으로 의료진에게 이를 결정할 권한을 줘야한다"고 못 박았다.

그는 이어 "의료 보장성을 높여야하는 것은 맞지만 기준과 잣대가 필수적"이라면서 "그렇지 않으면 환자들의 도덕적 해이, 의료전달체계 붕괴를 막기 힘들다"고 강조했다.