의료기관 '올가미' 역할…복지부 "모호한 규정 인정"

[기획]불법과 합법 경계면 입원환자 원외처방의료계에서 입원환자 원외처방의 명확한 규정과 심사기준을 요구하는 목소리가 높아지고 있다.

2000년 의약분업 시행 후 입원환자는 원내조제를 원칙으로 하고 있으나 의사가 불가피하다고 판단되는 경우 원외처방전 발행이 허용되고 있다. 하지만 '불가피한 경우'라는 모호한 규정으로 원외처방 청구시 삭감의 위험성이 내재되어 있는 상황이다. 의원급에서 대학병원까지 10년간 지속된 이같은 딜레마는 결국 한 개원의의 소송으로 이어진 상태이다. 입원환자 원외처방 규정이 지닌 양면성과 올바른 개선방향을 짚어본다. -편집자 주-

---------------------------------

<1>의사 자존심 걸고 외로운 소송>

<2>삭감 위험 속 원외처방 증가

<3>누구를 위한 심사기준 인가

----------------------------------

복지부의 불명확한 유권해석이 10년간 지속되면서 '급여'와 '삭감'이라는 동면의 양면성이 상존하고 있다.

의료기관에서 삭감된 이유를 묻는 질의가 이어지고 있지만 복지부의 답변은 한결 같다.

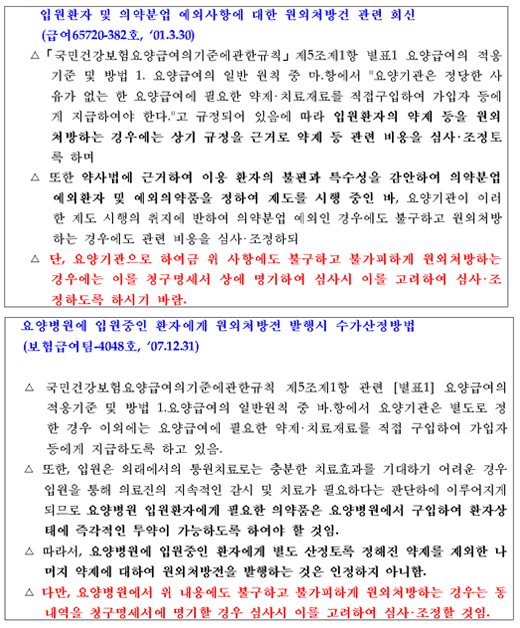

2001년과 2007년 질의 회신과 유권해석에는 "불가피하게 입원환자 원외처방을 하는 경우에는 청구명세서 상에 명시하여 심사시 이를 고려해 심사·조정하도록 한다"는 동일한 답변이다.<표 참조>

결국 '불가피한 경우'라는 문구가 겉으로는 입원환자 원외처방을 허용했지만 심사 잣대에 따라 삭감과 행정처분으로 이어질 수 있는 '올가미' 역할을 하고 있는 것이다.

하지만 상급종합병원에서 입원환자 원외처방전이 작년 한해 동안 1만건이 넘게 발급됐다.

한 대학병원 관계자는 "동일성분이라도 복용했던 약이 아니라고 환자가 거부하는 경우가 적지 않다"면서 "복지부가 이를 고려해 문을 열어놨다고 하지만 행정편의주의적 규정으로 처벌하면 걸릴 수밖에 없다"고 지적했다.

복지부는 환자보호 차원에 입각한 규정이라는 입장이다.

보험급여과 정제혁 사무관은 "환자가 원하는 약이 없는 상황이 반복되면 의료기관에서 약을 구매하는 것이 맞다"면서 "원외처방 범위를 확대하면 환자 입장에서는 높은 원외약국 조제료를 부담하는 경우가 증가할 수 있다"고 말했다.

"원외약국 조제료와 본인부담률 정부가 부담해야"

정 사무관은 다만, "불가피하다는 규정이 모호하는 점은 인정한다"고 전제하고 "진료현장의 모든 경우를 규정에 열거할 수 없는 상황에서 몇 가지로 국한하면 급여기준이 더욱 엄격해질 수 있다"고 덧붙였다.

복지부의 이같은 주장은 궁색한 변명에 불과하다는 지적이다.

이대목동병원 내과 이선영 교수는 "한 명의 환자가 원하다고 매번 약제를 구매하는 것은 현실적으로 불가능하다"면서 "원하는 약을 복용해 환자의 건강상태가 호전된다면 높은 조제료와 본인부담률은 정부가 부담하는 것이 타당하다"고 꼬집었다.

이선영 교수는 따라서 "불가피한 경우와 별도로 환자가 원하는 경우 원외처방전을 허용하는 별도의 급여기준 및 심사규정 마련이 필요하다"고 제언했다.

의료단체도 입원환자 원외처방 규정이 지닌 문제점을 예의주시하고 있다.

의사협회 장현재 의무이사는 "지난 10년간 지속된 의약분업의 폐단을 보여주는 단적인 예"라면서 "제도가 의료현실을 따라가지 못해 환자와 의사를 위험에 빠뜨리는 현 규정을 시급하게 개선해야 한다"고 강조했다.

입원환자 원외처방 규정에 대한 현실적인 손질 없이는 환자와 의료기관 모두 과거에서 헤어나지 못하는 진료현장의 비애가 지속될 수밖에 없다는 지적이다.