김재현 당뇨병학회 환자관리위원회 이사

6.4% 불과한 인슐린 치료 현실 지적 "교육 부족해 부정적 인식만 커져"

"교육‧상담 제도 시급하지만…경증 분류 탓 환자 갈 곳 사라질 위기"

하지만 전문가들은 인슐린 발견 100년이 지난 현재 치료 환경이 크게 개선됐음에도 국내 당뇨병 환자들의 인슐린 처방 환경은 나아지지 않았다고 지적한다.

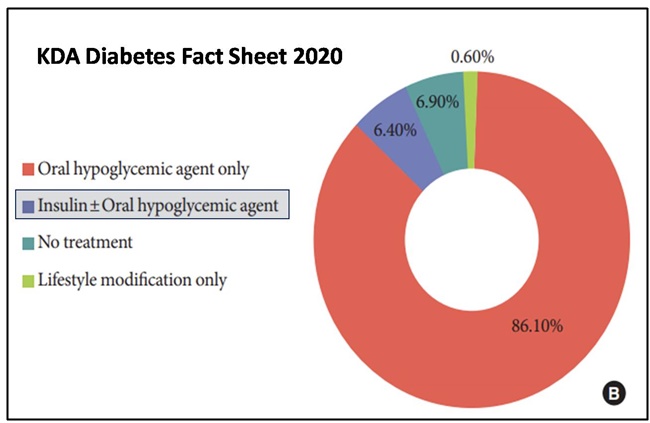

실제로 지난해 대한당뇨병학회가 발표한 '당뇨병 팩트 시트(Diabetes Fact Sheet in Korea, 2020)'에 따르면, 당뇨병 진단을 받은 국내 환자의 인슐린 주사 치료율은 6.4% 수준에 불과하다. 2015년과 8.9%였던 것을 생각하면 5년 사이 인슐린 주사 치료율이 더 떨어졌다.

옆 나라인 일본의 인슐린 주사 치료율이 30%인 점을 감안하면 턱없이 낮은 수치.

당뇨병 환자의 생존률을 높이는 혁신적인 치료제로 인슐린이 인정받고 있는데도 불구하고 국내에서는 여전히 '찬밥' 취급을 받고 있는 것이다.

주사 치료에 대한 거부감도 낮은 인슐린 처방률을 불러온 문제이기도 하지만 동시에 당뇨 환자를 관리할 수 있는 건강보험 제도상에도 문제가 존재한다는 지적이다.

다양한 기전의 혈당강하제가 개발됐지만 시간이 지나면 당뇨병 환자의 췌장 기능이 저하되면서 인슐린이 결핍된다. 이 때문에 당뇨병 환자에서 약 30% 가까이 인슐린 치료가 반드시 필요하지만 이를 관리할 수 있는 제도적 시스템이 부재해 미국과 유럽, 일본과 비교해 인슐린 치료율이 떨어질 수밖에 없다는 것이다.

동시에 제대로 된 환자 교육이 이뤄지지 않다 보니 그나마 국내에서 인슐린을 사용한 환자들의 임상 데이터도 나쁠 수밖에 없다고.

김재현 교수는 "국내에서는 인슐린 치료가 필요한 당뇨병 환자를 교육, 관리할 수 있는 제도가 부족해 의사도 환자도 이를 멀리하는 경향이 벌어지고 있다"며 "국내 인슐린 사용자가 일반인 대비 사망률이 3배, 심근경색과 뇌졸중이 각각 2.3배, 2.4배 상승한다고 조사됐는데 이는 정기적인 관리 없이 주사만 맞기 때문에 그렇다. 정기적인 환자 교육과 관리가 필요한 부분"이라고 강조했다.

즉 당뇨병 치료에서 인슐린의 중요성에 대한 환자 인식이 부족한 상황에서 제대로 된 교육과 상담 없이 주사만 이뤄지다 보니 부정적인 인식만 높아지고 치료가 제대로 이뤄지고 있지 않다는 것이다.

이 가운데 김 교수는 일본의 제도적인 측면을 비교했다.

현재 일본의 경우 인슐린 주사 치료에 따른 초진과 재진진료비에 더해 '인슐린 주사 관리비'가 별도로 책정된다. 이를 통해 인슐린 주사 환자들의 정기적인 교육‧상담이 진행되면서 인슐린 처방률이 전체 당뇨 환자의 30%를 육박한다.

또한 김 교수는 인슐린 자동주입기로 불리는 펌프를 포함한 보험 급여화의 문제점을 지적했다. 앞서 보건복지부는 지난해부터 연속혈당측정기 기준금액은 1년 기준 트랜스미터 84만원, 센서 360만원, 펌프는 5년 기준 170만원으로 정해 환자는 기준액 또는 기준액 미만의 실구입가 중 낮은 금액의 30%만 부담할 수 있도록 급여화 했다.

따라서 환자는 지원받기 위해선 관련 품목을 구매할 경우 의사의 처방전이 필요하다. 휴온스를 포함한 판매 업체를 통해 환자가 직접 구입하고 급여 지원을 받기 위해선 환자가 의사로부터 처방전을 받은 뒤 요양비로 지원을 받는 시스템이다.

김 교수는 "환자가 인슐린 펌프를 건강보험으로 지원받기 위해선 본인이 관련 품목을 판매하는 업체에 이를 직접 구매하고 의사로부터 처방전을 받아야 한다. 의료기기를 이런 식으로 관리하는 나라는 어디에도 없다"며 "이를 정기적으로 사용하려면 복잡한 원리 등을 알아야 한다. 반복적인 집중 교육이 필수적이지만 정기적으로 의사가 교육할 수 있는 시스템이 미비하다보니 환자가 직접 공부하고 일반 병‧의원은 못 이기는 척 구입을 위한 처방전만 내주는 형국이 됐다"고 설명했다.

"6.4% 인슐린 치료 환자, 앞으로 갈 곳 없어지나…"

시스템도 부재한 상황에서 앞으로 더 큰 문제는 6.4% 밖에 안 되는 인슐린 치료 환자들이 갈 수 있는 곳이 더 사라질 수 있다는 점이다.

그나마 정기적인 의사 상담과 교육을 할 수 있는 환경이 대형병원에 마련돼 있지만 이마저도 앞으로는 쉽지 않을 것이라는 위기감이 팽배하기 때문이다. 정부가 의료전달체계 개편이라는 대전제 아래서 당뇨병이 '경증' 질환으로 묶이고 인슐린 치료자도 중증으로 분류가 안되서 대형병원 입장에서는 진료할수록 손해인 구조가 조성되고 있는 것이다.

결국 일반 병‧의원의 경우도 간호사와 운동치료사 등 전문적인 인력을 갖춘 정기적 환자 교육‧상담시스템을 갖추기 어려운 환경이기에 6.4% 밖에 되지 않은 인슐린 치료 환자가 갈수 있는 의료기관은 앞으로는 줄어들 수밖에 없다는 우려다.

김 교수는 "3차 병원인 상급종합병원도 인슐린 치료를 받는 환자관리가 어려운 상황에서 개원의가 이들을 담당할 수 있을지 의문"이라며 "의료전달체계 개편 과정에서 일반적인 당뇨 환자는 경증으로 분류되고 인슐린 사용자도 중증으로 분류가 안되고 있기에 인슐린 사용자는 대형병원과 개원가 모두에게서 내몰리고 있다. 인슐린 치료를 받는 환자들은 당뇨 중에서도 가장 중증인데 중증질환으로 분류가 완되서 양쪽에서 내몰리고 있는 것"이라고 우려했다.

그는 "대형병원 의사 입장에서도 상급종합병원 지정 과정에서 불이익이 된다는 압박감에 이들을 진료하기 부담이 되는 것"이라며 "제도적인 시스템 문제로 인해 인슐린 치료가 중요한 중증 당뇨환자들이 갈 곳이 사라지고 있는데 이들을 중증 질환으로 분류하고 인슐린 관리 수가 신설 등 반드시 개선이 필요하다"고 강조했다.