공정위, 지속적 권고와 실태조사 등 통해 기업들 압박

사실상 권고안으로 구속력 없어…다국적·간납사 구멍

불공정한 의료기기 유통 구조 개선을 위해 의료기기 표준 계약서가 마련된지 1년을 넘기고 있지만 여전히 현장에서는 혼선과 혼란이 지속되고 있다.

이로 인해 공정거래위원회와 한국의료기기산업협회 등은 지속적으로 압박 수단을 마련하며 정착에 힘을 쏟고 있지만 사실상 권고 사안으로 구속력이 없다는 점에서 안착의 기로에 서는 모습이다.

의료기기 표준 계약서 시행 2년차…기대와 현실의 괴리

12일 의료산업계에 따르면 의료기기 유통 구조 개선을 위한 표준 대리점 거래 계약서가 공표된지 2년차를 맞이한 가운데 일선 현장에서는 변화와 고착이 지속되며 갈림길에 서고 있는 것으로 확인됐다.

서울 총판을 담당하는 A대리점 대표는 "사실 표준 계약서가 마련된지 1년이 넘었다는 것을 지금에서야 알았다"며 "그만큼 실제 현장에서는 이를 구경하는 것조차 쉽지 않은 상황"이라고 귀띔했다.

그는 이어 "대리점에서 취급하는 품목별로 차이는 있겠지만 계약서 내용이 바뀌거나 하는 사안은 아직까지 없었다"며 "큰 변화를 느끼지는 못하고 있는 상태"라고 전했다.

의료기기 표준 계약서는 대리점 거래의 공정화에 관한 법률에 의거해 공정거래위원회가 마련한 표준 대리점 거래 계약서를 뜻한다.

과거 의료기기 기업과 대리점 등 유통사간에 불공정한 계약이 맺어지거나 아예 계약서조차 쓰지 않는 관행으로 인해 대리점의 피해가 지속적으로 발생하면서 마련한 제도.

실제로 의료기기 기업, 특히 일부 간납 업체의 횡포에 대한 지적은 어제 오늘 일이 아니다.

고의적으로 대금 지급을 미루거나 수리나 유지보수 비용을 대리점에 전가해도 계약서 자체가 없거나 모호한 규정으로 인해 속수무책으로 당할 수 밖에 없었기 때문이다.

이로 인해 의료기기 유통사들은 물론 의료기기산업협회 등은 숙원사업으로 이에 대한 개선을 지속적으로 요구해 왔고 마침내 공정위가 지난해 표준 계약서를 마련하면서 실마리가 풀리기 시작했다.

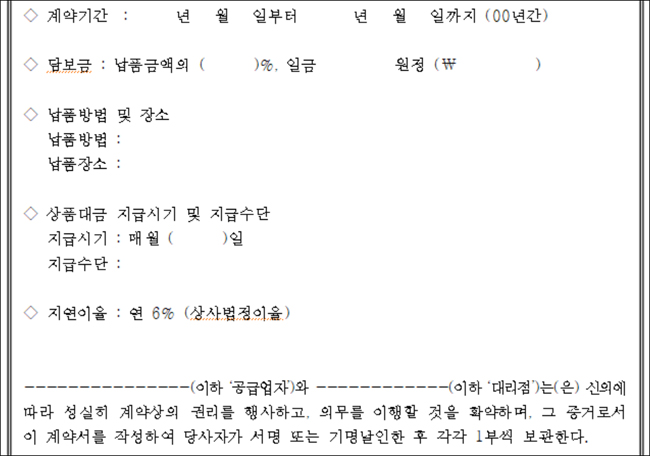

그만큼 계약서는 대리점의 권리를 보장하는 내용에 초점이 맞춰져 있다. 계약 기간과 납품 방법 및 장소, 나아가 담보금과 대급 지급 시기는 물론 지연 이율에 대한 내용까지 포함해 최소한의 권리를 보장한 것이다.

의료기기산업협회 관계자는 "계약서상 갑과 을이 아닌 실제 갑과 을의 관계로 인해 불공정하고 부당한 조건들을 말도 못하고 속앓이를 해온 것이 사실"이라며 "일단 계약서 자체가 법적 기준을 의미한다는 점에서 이를 구제받을 수 있는 최소한의 강제력이 생긴 것에 의미가 있다"고 설명했다.

하지만 이렇게 기대를 안고 마련된 의료기기 표준 계약서가 세상에 나온지 1년을 넘기고 있지만 실제 현장에서는 큰 변화가 없다는 의견들이 대다수다.

올해까지 대리점을 운영했던 B 전 대표는 "지난해 모 기업과 법정 싸움이 붙으면서 환멸이 나서 대리점 일을 그만뒀다"며 "아직도 소송이 이어지고 있는데 이길 수 있을지는 모르겠다"고 털어놨다.

이어 그는 "현재 의료기기 유통망은 사실 1970~1980년대 대기업 하도급 계약이라고 보면 된다"며 "계약서가 있건 없건 소송해서 같이 죽자는 각오 아니면 왠만해서는 찍소리도 못하는 구조"라고 토로했다.

글로벌 대기업, 간납사는 사실상 치외법권…압박 수단 통할까

그렇다면 왜 이러한 일들이 벌어지고 있는 것일까.

일단은 표준 계약서가 마련되기는 했지만 구속력을 갖지 못하는데 한계가 있다. 말 그대로 권고 사항일 뿐 이를 쓰지 않는다고 해서 공정거래법이나 대리점법을 위반하는 것은 아니기 때문이다.

특히 일선 유통업체들이 표준 계약서를 피부로 느끼지 못하는데는 제도에 큰 구멍이 있는 이유도 있다. 글로벌 대기업들과 간납사들의 문제다.

실제로 유통 구조의 가장 큰 문제로 꼽히는 간납사는 그 업종의 특성상 표준 계약서 작성 권고 대상에도 포함되지 않고 있다.

글로벌 대기업도 마찬가지. 본사 차원에서의 계약서가 존재한다는 점에서 마찬가지로 특수성을 인정하고 있다.

결국 대리점 입장에서 가장 어려운 상대들은 그나마 마련된 표준 계약서 적용 대상에서 빠지는 상황이 된 셈이다.

A대리점 대표는 "사실 국내 제조업체의 경우 사실상 대리점과 공생 관계인 경우가 많다"며 "글로벌 기업 대리점을 운영하면서 국내사들의 제품을 함께 유통하는 구조가 많은 이유"라고 지적했다.

그는 이어 "이로 인해 국내 제조업체의 경우 실제로 그런 큰 분란 등은 많지 않다는 의미"라며 "잡아야할 강도는 못 잡는 제도를 만들었다는 뜻"이라고 덧붙였다.

이로 인해 공정위와 의료기기산업협회 등은 표준 계약서의 안착을 위해 다양한 방법으로 압박을 가하고 있는 상태다.

최근 공정위가 국내 대형 의료기기 1위 사업자인 지멘스에게 지난달 불공정 유통 행위로 4.8억원의 과징금을 부과한 사례가 대표적인 케이스다.

부과 사유는 MRI와 CT의 유지 보수를 담당하는 7개 대리점에 이에 필요한 소프트웨어 비용을 계약서나 근거없이 일방적으로 부담시킨 행위다.

공정위는 "국내 MRI, CT 1위 사업자인 지멘스가 대리점에 일방적으로 각종 비용을 전가하는 행위를 적발해 시정한 것"이라며 "앞으로도 표준 계약서 보급 등을 통해 대리점에 대한 이익제공 강요 등 불공정 행위가 개선될 수 있도록 할 것"이라고 설명했다.

이와 함께 공정위는 지난 8일부터 오는 9월 9일까지 의료기기 대리점 등을 대상으로 표준 계약서 사용 현황과 불공정 거래 여부 등에 대한 대대적인 실태조사에도 나섰다.

대리점을 대상으로 강제로 이익 제공 등을 강요하거나 불공정한 계약서를 사용하고 있는지를 묻고 필요할 경우 면접 조사를 통해 구체적 사안들을 수집하는 것이 골자다.

공정위 관계자는 "지속적인 실태 조사 등을 통해 표준 계약서가 안착될 수 있도록 유도할 계획"이라며 "공급자와 대리점간의 불공정한 거래 관행이 개선될 수 있도록 다양한 방안을 추진할 것"이라고 밝혔다.