2차 개편 앞두고 고민 가중…진료 수익 순 배정 방안 유력

선택진료비 개선 방안에 따라 올 하반기부터 선택진료 의사 수를 축소해야 하는 대학병원들이 깊은 고민이 빠져있다.

과연 누구의 명패를 떼야 하는가를 두고 골머리를 썩고 있는 것. 나이순으로 배정하자니 수익이 줄고 수익을 쫓자니 노교수들의 명예가 실추되는 딜레마가 존재하기 때문이다.

9일 병원계에 따르면 올 하반기 선택진료비 2차 개선 방안에 따라 각 대학병원들이 의사 수 조정에 들어간 것으로 확인됐다.

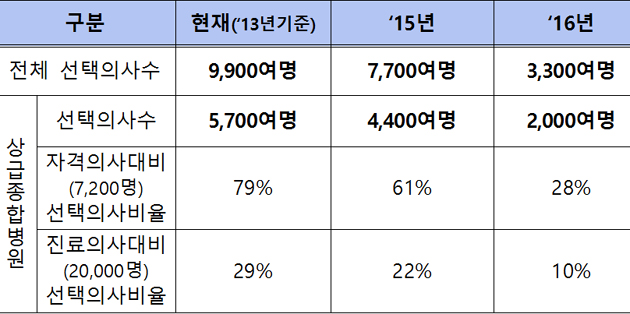

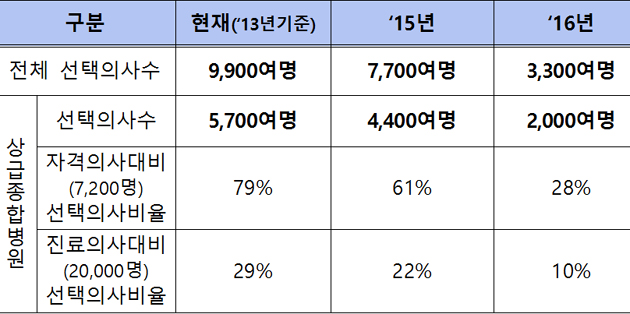

보건복지부가 추진중인 선택진료 의사 축소 방안

A대학병원 부원장은 "3가지 안을 두고 시뮬레이션과 토의를 거듭하며 조정에 착수한 상황"이라며 "환자들에게 미리 공지를 해야 하기 때문에 속도를 내고 있다"고 말했다.

보건복지부는 환자 의료비 부담 완화를 목표로 3대 비급여 개선 정책을 내놓고 대대적인 선택진료비 개편을 추진중이다.

개편안에 따르면 올해 8월부터는 선택진료비 2차 개편이 진행되며 이에 맞춰 각 대학병원들은 선택진료 의사를 진로과목별로 축소해야 한다.

현재 병원별로 80% 이상을 차지하고 있는 선택진료 의사를 2015년 안에 65%로 줄여야 하며 2016년에는 30%까지 줄여야 한다.

각 진료과목별로 교수 3명당 2명에 해당하는 선택진료 의사가 3명당 1명으로 줄어드는 셈이다.

당장 몇달 앞으로 다가온 개편을 앞두고 대학병원들은 이러한 조정 작업에 한창이다. 하지만 누구의 명패를 떼야 하는가를 두고 논란이 거듭되면서 쉽사리 결정을 내리지는 못하는 모습이다.

A대학병원 부원장은 "수십년간 이어온 제도를 하루 아침에 바꾸자니 여러가지 문제들이 나타나고 있다"며 "아무리 논의를 진행해도 진료과목마다, 교수마다 의견이 다르니 쉽사리 결정을 내리기 힘든 부분이 있다"고 털어놨다.

대다수 대학병원들도 같은 이유로 조정에 어려움을 겪고 있다. 특히 교수 사회가 워낙 기수 문화가 강하다 보니 더 고민이 많다.

B대학병원 기획조정실장은 "결국 두가지로 압축하면 나이 순으로 자르느냐 수익이 많은 순으로 정리하느냐에 대한 고민"이라며 "모든 병원들의 고민이 여기에 있을 것"이라고 설명했다.

이어 "아무리 병원 보직자라 해도 선배에게 선택진료 의사 타이틀을 반납하라고 하는 것은 부담이 될 수 밖에 없다"며 "전문가라는 자존심이 걸려 있는 문제라 쉬운 부분이 아니다"고 토로했다.

하지만 이미 대다수 대학병원들은 수익 순으로 조정하는 방안에 더 무게를 두고 있는 분위기다.

비상경영체제를 선포할 정도로 경영이 악화된 상황에서 이런 저런 상황을 다 감안할 수 없다는 판단에서다.

C대학병원 원장은 "타 대학병원 원장들과 미팅을 가져보니 대부분이 수익 순으로 조정하는 방안을 유력하게 검토하고 있는 것 같다"며 "현재 상황에서 어쩔 수 없는 선택 아니겠느냐"고 귀띔했다.

그는 "빅5 등 대형병원의 경우 누구에게 선택진료 타이틀을 주는 가에 따라 100억원이 넘는 진료 수익이 차이가 나는 것으로 시뮬레이션이 나왔다"며 "어떤 병원이 이를 포기하고 선택진료 의사를 배정할 수 있겠느냐"고 반문했다.

과연 누구의 명패를 떼야 하는가를 두고 골머리를 썩고 있는 것. 나이순으로 배정하자니 수익이 줄고 수익을 쫓자니 노교수들의 명예가 실추되는 딜레마가 존재하기 때문이다.

9일 병원계에 따르면 올 하반기 선택진료비 2차 개선 방안에 따라 각 대학병원들이 의사 수 조정에 들어간 것으로 확인됐다.

보건복지부는 환자 의료비 부담 완화를 목표로 3대 비급여 개선 정책을 내놓고 대대적인 선택진료비 개편을 추진중이다.

개편안에 따르면 올해 8월부터는 선택진료비 2차 개편이 진행되며 이에 맞춰 각 대학병원들은 선택진료 의사를 진로과목별로 축소해야 한다.

현재 병원별로 80% 이상을 차지하고 있는 선택진료 의사를 2015년 안에 65%로 줄여야 하며 2016년에는 30%까지 줄여야 한다.

각 진료과목별로 교수 3명당 2명에 해당하는 선택진료 의사가 3명당 1명으로 줄어드는 셈이다.

당장 몇달 앞으로 다가온 개편을 앞두고 대학병원들은 이러한 조정 작업에 한창이다. 하지만 누구의 명패를 떼야 하는가를 두고 논란이 거듭되면서 쉽사리 결정을 내리지는 못하는 모습이다.

A대학병원 부원장은 "수십년간 이어온 제도를 하루 아침에 바꾸자니 여러가지 문제들이 나타나고 있다"며 "아무리 논의를 진행해도 진료과목마다, 교수마다 의견이 다르니 쉽사리 결정을 내리기 힘든 부분이 있다"고 털어놨다.

대다수 대학병원들도 같은 이유로 조정에 어려움을 겪고 있다. 특히 교수 사회가 워낙 기수 문화가 강하다 보니 더 고민이 많다.

B대학병원 기획조정실장은 "결국 두가지로 압축하면 나이 순으로 자르느냐 수익이 많은 순으로 정리하느냐에 대한 고민"이라며 "모든 병원들의 고민이 여기에 있을 것"이라고 설명했다.

이어 "아무리 병원 보직자라 해도 선배에게 선택진료 의사 타이틀을 반납하라고 하는 것은 부담이 될 수 밖에 없다"며 "전문가라는 자존심이 걸려 있는 문제라 쉬운 부분이 아니다"고 토로했다.

하지만 이미 대다수 대학병원들은 수익 순으로 조정하는 방안에 더 무게를 두고 있는 분위기다.

비상경영체제를 선포할 정도로 경영이 악화된 상황에서 이런 저런 상황을 다 감안할 수 없다는 판단에서다.

C대학병원 원장은 "타 대학병원 원장들과 미팅을 가져보니 대부분이 수익 순으로 조정하는 방안을 유력하게 검토하고 있는 것 같다"며 "현재 상황에서 어쩔 수 없는 선택 아니겠느냐"고 귀띔했다.

그는 "빅5 등 대형병원의 경우 누구에게 선택진료 타이틀을 주는 가에 따라 100억원이 넘는 진료 수익이 차이가 나는 것으로 시뮬레이션이 나왔다"며 "어떤 병원이 이를 포기하고 선택진료 의사를 배정할 수 있겠느냐"고 반문했다.