대학병원 '1분진료' 일상화, 환자들 "대충 보고 끝이네" 불만

지난 7일 오전 9시, A대학병원 이비인후과 외래 환자대기실. 간호사는 예약환자 명단을 확인하며 환자를 진료실로 안내했다.

오전 9시 정각에 진료실에 들어간 환자는 정확히 9시 01분에 진료실을 나왔다. 다음 환자도 마찬가지. 9시 1분에 진료실로 향한 환자는 9시 02분에 진료실 문을 열고 나왔다.

초시계로 진료시간을 확인했다. 환자가 문을 열고 들어가는 순간부터 진료를 마치고 문을 열고 나올 때까지 걸린 시간은 38초.

이를 임의로 재구성해보면 환자가 진료실에 들어가서 의사와 눈을 맞추고 유니트 체어에 앉는 시간 5초, 환자가 자신의 증상에 대해 말하는 시간 10초, 치료 및 처치 시간 20초, 가볍게 인사를 하고 진료실을 나오는 시간 3초가 걸려야 38초 안에 진료가 가능하다.

"박OO 환자, 들어오세요. 이어서 이OO 환자, 김OO 환자 진료실 앞으로 자리 이동해주시고요." 간호사는 신속하게 다음 환자를 안내하는데 집중했다.

여기서 간호사의 가장 중요한 역할은 환자가 진료실을 나가고, 다음 환자가 들어가는데 걸리는 시간을 최소화하는 것이었다. 환자의 질문에 대한 설명은 짧고 간단 명료하게 끝났다.

다음 환자의 진료시간은 50초였다. 그 다음은 1분 10초, 1분 48초…한동안 1분 이상의 진료가 이어졌다.

9시 20분 감기에 걸린 딸을 데리고 온 엄마는 1분 50초만에 진료실을 나서면서 간호사에게 이것저것 질문을 던졌다. 진료실에서 미처 다 하지못한 질문을 쏟아냈다.

고령의 노인 진료도 짧기는 마찬가지였다. 80대 환자가 진료실에 들어간지 1분 15초. 진료를 마친 환자가 조심스럽게 걸어 나왔다.

이날 오전 9시부터 오전 10시까지 1시간 동안 A대학병원 이비인후과 이모 교수가 진료한 환자는 총 30명. 정확하게 2분에 1명 꼴로 환자를 진료한 셈이다.

실제로 1시간 동안 이모 교수의 환자 진료시간을 초시계로 확인한 결과 대부분 환자의 진료시간은 1분에 미치지 못했고, 극소수 환자만 2분을 넘겼다. 3분을 넘긴 환자는 2명에 불과했다.

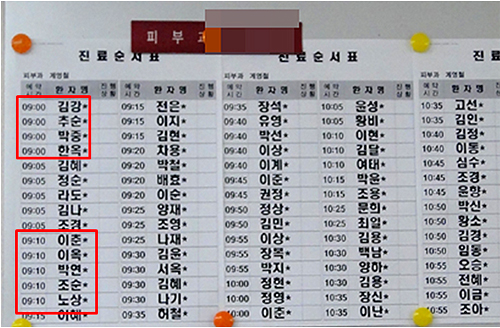

같은 병원, 피부과 외래 환자대기실도 상황은 크게 다르지 않았다. 대기실 앞에 걸린 진료순서표에는 5분 간격으로 환자명이 4~5명씩 기재돼 있었다. 적어도 1분에 1명꼴로 진료를 마쳐야하는 스케줄이다.

"한마디 더 하면 안될 분위기네…"

같은 날 오후 2시. B대학병원 소화기내과 환자대기실. 병원의 명성만큼 대기실은 앉을 자리가 없을 정도로 가득찼다.

B대학병원은 A대학병원과 달리 약 10~15초 간격을 두고 환자를 진료실로 안내했다. 의료진이 차트 정리하는 시간을 주는 듯했다.

하지만 상당수 환자의 진료시간이 3분을 채 넘기지 않았다는 것은 공통된 점이다.

다음 환자 역시 2시 24분 진료실에 들어가서 1분 30초만인 2시 26분에 나왔으며 20대 청년은 1분 16초 만에 진료를 마쳤다.

<메디칼타임즈>가 현장취재를 통해 확인한 바에 따르면 대학병원의 3분 진료는 옛말이 됐다. 3분 대신 '1분 진료'라는 더 적합했다.

환자대기실에선 환자들의 불만을 심심치 않게 들을 수 있었다. A대학병원 이비인후과에서 진료를 마치고 나온 한 중년 여성은 "코에 찍찍 3번 뿌리고 끝났다. 그러고 3만원 내야한다. 너무 비싼 것 아니냐"고 했다.

고령의 한 남성 환자는 "큰 병원와도 다를 게 없다. 대충 보고 끝이네"라고 혼잣말로 중얼거렸다.

반면, 1분진료에 길들여진 환자도 꽤 있었다. 54초만에 진료를 마치고 나온 환자는 으레 진료가 빨리 끝나려니 하며 수납창구로 자리를 옮겼다.

이 같은 의료현실에 대해 시니어 교수는 어떻게 바라볼까.

강원대병원 원장을 역임한 서울대병원 김중곤 교수(소아청소년과)는 1분진료는 의사도 환자도 행복하지 못한 구조라고 했다.

그는 "1분 진료를 하고 싶은 의사는 없다. 하지만 병원이 점차 환자를 돈벌이 대상으로 바라본다는 것 역시 부인하기 힘든 사실"이라면서 병원의 제 역할을 강조했다.

또한 그는 "질병에 대해 깊게 알수록 환자에 대한 질문이 많아지는 법"이라면서 "의사도 환자 진료를 너무 가볍게 여기는 게 아닌가 생각해봐야할 일"이라고 환기시켰다.

그는 이어 "1분 진료를 줄이려면 환자 또한 가벼운 질환으로 대형병원을 찾지 말아야 한다"면서 "환자는 환자대로 대접 못받고, 의료진도 밀려드는 환자를 감당하다보면 진료시간이 줄어들게 된다"고 덧붙였다.