로그인

로그인을 하시면 메디칼타임즈의

로그인을 하시면 메디칼타임즈의다양한 연관서비스를 이용하실 수 있습니다. 가입 시 등록한 정보를 입력해주세요.

개인정보 보호를 위한 비밀번호 변경안내

주기적인 비밀번호 변경으로 개인정보를 지켜주세요.

개인정보 보호를 위한 비밀번호 변경안내

주기적인 비밀번호 변경으로 개인정보를 지켜주세요.안전한 개인정보 보호를 위해 3개월마다 비밀번호를 변경해주세요. ※ 비밀번호는 마이페이지에서도 변경 가능합니다.

30일간 보이지 않기

- 병·의원

- 대학병원

MD·PhD 만나 일냈다 "패 꺼내 머리 맞대니 세계가 깜짝"

발행날짜: 2016-02-05 05:05:55

-

가

-

융합 연구 핵심은 '사람'…연구비·논문·특허 철저히 공유

고대구로병원 김진원 교수(심장내과): 융합 연구의 핵심은 '사람'이죠. 펀딩? 그건 그 다음 문제죠.

한양대학교 유홍기 교수(생체공학과): 아, 그럼요. 우리도 늘 부족한 연구비로 근근이 유지하고 있죠.

최근 김진원 교수의 연구실에서 만난 두 교수의 대화는 형제간의 대화처럼 친근함이 묻어났다. 이들은 얼마 전, 심장마비를 예측할 수 있는 심혈관 융합 영상 기술을 개발하는데 성공했다.

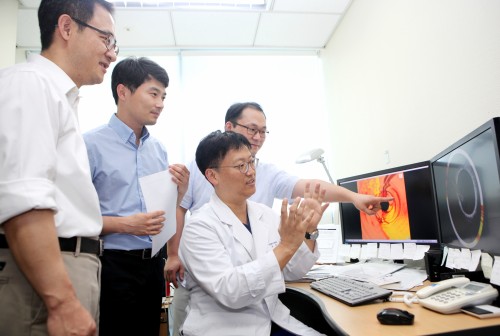

두 교수가 속한 융합연구팀이 최근 발표한 논문은 심장학 분야 가장 권위가 높다는 유럽심장학회지(European Heart Journal, IF 15.203) 최신호에 게재되며 학계를 놀라게 했다.

요즘 결성됐다 헤어지는 수많은 융합팀 사이에서 눈부신 성과를 거둔 비결은 '연구비'가 아닌 '사람'을 중심으로 결성됐다는 점이다.

김진원 교수와 유홍기 교수의 첫 만남은 MGH(하버드 의과대학 부속병원)에서 시작됐다.

김 교수는 지난 2009년, 유 교수는 2008년부터 MGH에서 다양한 분야의 전문가들과 연구를 수행했다. 둘은 각 랩의 대표주자로 서로 이메일을 주고 받으며 의사소통을 하던 중 우연한 기회에 만나 한국인임을 알게 된 후 급속도로 친해졌다.

서로 술을 못해 수십, 수백잔의 커피를 마셔가며 앞으로 함께 할 연구에 대해 수많은 대화를 나눴고 '꼭 함께 연구를 계속 하자'며 약속했다.

지난 2011년 한국에 먼저 들어온 김 교수는 유 교수가 한국에서 함께 연구를 할 수 있는 다양한 방안을 모색했고, '꿈은 이뤄진다'는 구호처럼 2012년 두 교수는 한국에서 재회했다.

#2. MD, 순수한 PhD와 만나다

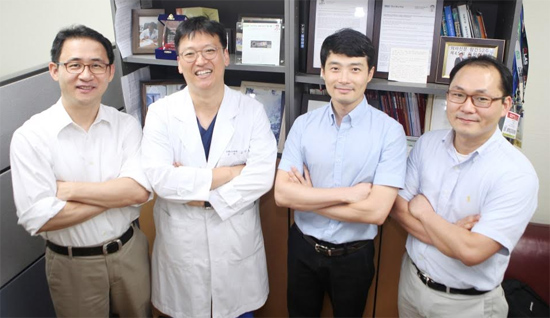

하지만 두명으로는 부족했다. 한국에 먼저 온 김 교수는 유 교수가 한국으로 돌아오기 전, 기초과학지원연구원 박경순 박사를 만났다.

김 교수는 "지금 가진 것은 논문 하나 뿐, 연구비도 실험실도 없는 상태지만 이 논문을 현실로 만들어 보겠다라는 생각밖에 없지만 너와 함께 해보고 싶다"고 제안했고 박 교수는 "그럼 우리가 같이 만들어볼까요?"라며 흔쾌히 답했다.

#3. MD 지원군으로 등장한 베테랑 공학도

마지막 한명은 공학도인 유 교수의 추천으로 오왕렬 교수(기계공학전공).

김 교수는 오 교수가 있는 대전까지 찾아갔다. "돈도 없고 실험실도 없다. 하지만 논문이 있고, 이걸 꼭 함께 하고 싶다."

결정은 채 5분이 걸리지 않았다. "저 돈 있어요. 제 연구비로 하면 되요. 한번 해보죠."

김 교수는 짜릿했다. 오 교수는 3D 고해상도 혈관내시경을 세계 최초로 개발하는 기술을 보유하고 있던 공학도.

그의 명성이 높은 탓에 융합팀이 구성됐다는 소식보다 오 교수가 왜 해당 팀에 합류했는지 관심이 쏠렸다.

애초에 연구비로 결성된 팀과는 분위기가 사뭇 달랐다. 누가 먼저랄 것도 없이 자신이 아는 모든 것을 테이블에 꺼내놓고 얘기를 시작했고, 그 결과는 성과로 이어졌다.

자칭 드림팀 4인방은 김 교수의 연구실에서 주로 모여 회의를 하다보며 창밖으로 해가 뜨기고 하고, 연구비가 부족해 답답한 날이면 인근에서 못 마시는 술을 마셔가며 토론을 이어갔다.

'어벤져스'급 드림팀도 펀딩에서 우여곡절도 맛봤다. 하지만 누구 하나 흔들리지 않았다.

김진원 교수는 처음부터 연구비 따내려고 뭉친 팀이 아니었으니 연구비가 없다고 해체할 이유가 없다고 생각했다.

급기야 미래부 지원을 받는데 성공, MGH보다도 앞선 기술을 내놓은데 성공했다.

"의사·공학도, 서로 패 보여줘야 연구 성공"

이쯤에서 드는 의문점은 국내 유명 의과대학 교수와 저명한 공학도가 함께 하는 수많은 융합팀은 왜 성과가 나오지 않는 것일까.

김진원 교수는 "서로 자기 패를 보여주지 않기 때문"이라고 봤다.

"한국의 융합연구가 번번이 실패하는 이유가 뭔지 아세요? 시설부족도 펀딩 때문도 아니죠. 서로의 패를 보여주지 않는데 어떻게 최상의 결과물을 얻겠어요."

의사는 '그래 어디 한번 만들어 와. 내가 테스트 해줄께'라고 생각하고 공학도는 '내가 만든 것은 이미 완벽해. 의사는 그냥 테스트 데이터만 넘겨주면 돼'라며 서로 자기 중심에서 접근한다는 얘기다.

실제로 이팀은 특허, 논문, 연구비 3가지 모두 기여도에 따라 나눈다. 회의를 통해 이번 연구에서 기여도가 높은 정도를 정하는 것.

이때도 '사람'이 중요하다. 누구 하나 욕심을 부리거나 객관성을 잃고 자기 중심적으로 행동하면 팀이 깨지기 십상이기 때문이다.

관련기사

- 국내 기술로 '심장마비' 예측 가능해졌다 2016-02-01 11:51:46

병·의원 기사

- "무조건 반대, 지쳤다" 구의사회 정총 키워드는 '내실화' 2016-02-05 05:05:26

- "지카 바이러스, 힘 합쳐서 대응합시다" 2016-02-04 18:28:45

- 첫 반기든 경기도의사회 "궐기대회 실패 책임 집행부 몫" 2016-02-04 16:47:45

- "소두증 특효약 광고 없었다" A한방병원, 한의협 역고소 2016-02-04 15:59:17

- "열정만 갖고 와라" 미래 노벨상 주역 키우는 의대교수 2016-02-04 12:00:57

병·의원 기사

많이 읽은 뉴스

이메일 무단수집 거부

메디칼타임즈 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나

그 밖의 기술적 방법을 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,

이를 위반할 시에는 정보통신망법에 의해 형사 처벌될 수 있습니다.

그 밖의 기술적 방법을 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,

이를 위반할 시에는 정보통신망법에 의해 형사 처벌될 수 있습니다.

- 최신순

- 추천순

댓글운영규칙ex) medi****** 아이디 앞 네자리 표기 이외 * 처리

댓글 삭제기준 다음의 경우 사전 통보없이 삭제하고 아이디 이용정지 또는 영구 가입이 제한될 수 있습니다.

1. 저작권・인격권 등 타인의 권리를 침해하는 경우

2. 상용프로그램의 등록과 게재, 배포를 안내하는 게시물

3. 타인 또는 제3자의 저작권 및 기타 권리를 침해한 내용을 담은 게시물

4. 욕설 및 비방, 음란성 댓글