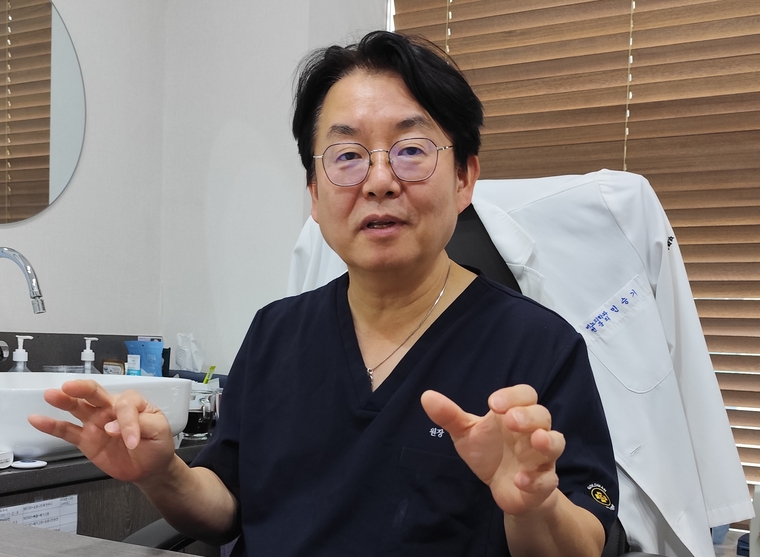

가정의학회 김철민 이사장 주치의제·예방의료 ‘정면 돌파’

[메디칼타임즈=박상준 기자]대한가정의학회가 제18대 집행부 출범과 함께 향후 2년간의 운영 방향과 중점사업을 공식화했다.대한가정의학회는 29일 서울 대한가정의학회 사무국에서 기자간담회를 열고, 김철민 이사장(제18대)을 중심으로 한 새 집행부의 비전과 6대 중점 과제를 발표했다. 김철민 이사장은 이날 “일차의료가 흔들리는 지금이야말로 가정의학의 역할이 가장 분명해지는 시기”라며 “제18대 대한가정의학회는 ‘우리 가족 평생 주치의, 국민 곁의 가정의학’이라는 슬로건 아래, 일차의료의 본질을 지키고 현장에서 작동하는 해법을 만들어가겠다”고 밝혔다.학회는 첫 번째 중점 과제로 일차의료 강화 정책의 계승과 발전을 제시했다. 김 이사장은 “포용적이고 개방적인 한국형 주치의제는 가정의학과만을 위한 제도가 아니다”라며 “내과, 소아청소년과, 이비인후과, 일반의 등 일차의료를 담당하는 모든 진료과의 진료환경을 개선하고, 지역 동네병의원이 경쟁력을 회복하기 위한 과정”이라고 강조했다.이어 “학회는 주치의제 현장 정착을 위한 매뉴얼과 교과서 편찬, 합리적이고 지속 가능한 의료정책 수립을 위해 전문학회로서 책임 있는 의견을 지속적으로 제시하겠다”고 덧붙였다.두 번째 과제는 초고령사회 대비 치료-돌봄 통합이다. 학회는 암통합관리, 치매, 근감소증, 생애말기돌봄 등 고령사회 핵심 과제에 대해 가정의학 중심의 대응 모델을 구체화한다는 계획이다.김 이사장은 “지역사회 통합돌봄과 재택의료, 주치의제와 연계된 공동진료모형을 통해 치료와 돌봄이 분절되지 않는 구조를 만드는 데 가정의학이 앞장서겠다”고 말했다.세 번째는 예방 중심 의료로의 전환이다. 고혈압·당뇨·이상지질혈증 등 만성질환 관리, 비만·금연·예방접종을 핵심 영역으로 삼아 교육, 지침 개발, 대국민 캠페인과 정책 개선을 병행한다는 구상이다.김 이사장은 “질병이 발생한 뒤 치료하는 구조만으로는 의료의 지속 가능성을 담보할 수 없다”며 “예방의 중심에는 일차의료가 있고, 가정의학은 그 핵심 축”이라고 밝혔다.네 번째 과제는 회원 경쟁력 강화와 교육·수련 체계 고도화다. 학회는 온라인 임상교육센터(CME)를 중심으로 상시 교육 체계를 강화하고, 내시경·초음파 등 실질적 수요가 높은 술기 교육과 핸즈온 프로그램을 확대한다.특히 대한가정의학과의사회와의 긴밀한 협력을 통해 현장성과 실효성을 높이겠다는 방침이다. 암통합관리, AI 미래의학, 정신건강, 만성통증, 미용의학 등 다양한 일차의료 영역도 교육·연구 지원 대상에 포함된다.다섯 번째 핵심 사업은 영닥터 친화사업이다. 학회는 FM EXPO 26 개최를 통해 젊은 의사와 의대생에게 가정의학과 의사의 다양한 진로와 역할을 소개하고, 가정의학의 미래 비전을 공유할 계획이다.김 이사장은 “FM EXPO 26은 단순한 행사가 아니라, 가정의학의 미래 세대와 함께 방향을 설계하는 장이 될 것”이라며 “젊은 의사들이 가정의학에 자부심을 갖고 일차의료 전문가로 성장할 수 있도록 학회가 적극 뒷받침하겠다”고 강조했다.이를 위해 학회는 영닥터·전공의·의대생 특임이사를 임명하고, 수련제도 및 고시제도 개선 논의도 본격화한다.마지막 과제는 화합과 소통이다. 학회는 지회 활성화와 현장 소통을 강화하고, 정부·시민사회·관련 단체와의 협력을 통해 국민 건강을 위한 공동 해법을 모색한다는 계획이다.김철민 이사장은 “앞으로 2년은 결코 쉽지 않은 시간이 될 것”이라면서도 “대한가정의학회는 일차의료를 선도하는 전문학회로서 흔들림 없이 전진해, 국민에게 가장 가까운 의료, 국민에게 신뢰받는 가정의학을 만들어가겠다”고 밝혔다.