로그인

로그인을 하시면 메디칼타임즈의

로그인을 하시면 메디칼타임즈의다양한 연관서비스를 이용하실 수 있습니다. 가입 시 등록한 정보를 입력해주세요.

개인정보 보호를 위한 비밀번호 변경안내

주기적인 비밀번호 변경으로 개인정보를 지켜주세요.

개인정보 보호를 위한 비밀번호 변경안내

주기적인 비밀번호 변경으로 개인정보를 지켜주세요.안전한 개인정보 보호를 위해 3개월마다 비밀번호를 변경해주세요. ※ 비밀번호는 마이페이지에서도 변경 가능합니다.

30일간 보이지 않기

- 병·의원

- 개원가

"하루 수면시간 2시간이지만 그래도 지치지 않을껍니다"

박양명

발행날짜: 2015-06-30 05:47:56

-

가

-

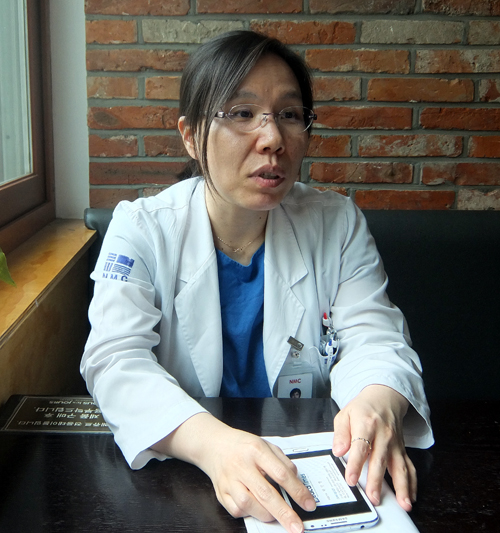

창간기획-격려 프로젝트⑤국립중앙의료원 신장내과 차란희 전문의

6월 21일. 165번 확진자가 강동경희대병원 투석실에서 두 차례 투석을 받았다는 사실이 알려지면서 '투석 환자의 감염'에 대한 걱정이 증폭됐다.

신장내과 전문의로서 국립중앙의료원 크리티컬 케어팀(중증환자치료팀)에 소속 돼 있기에 투석을 받으면서 메르스 확진 판정을 받은 환자 관리를 놓고 타 병원의 전화가 물밀듯이 밀려왔다. 전원 문의부터 시설 격리 방법 등 질문도 다양했다.

메르스 확진 환자가 줄어드는 상황인가 했더니 '투석실'이라는 새로운 변수가 만든 분위기다.

이상적으로는 음압시설이 있는 격리 투석실이 있고, 지역 보건소가 환자 동선을 확보하면 가장 좋다. 여기서 가족 격리 문제가 또 생길 수 있지만 현실은 부랴부랴 음압 병실에 투석 기기를 설치해 투석실을 만들고 있다.

격리 투석실 자체를 갖추고 있는 병원이 없다고 할 수 있을 정도로 열악한 상황인 것이다.

"수면시간 2~5시간…격리환자 설득 작업 어렵다"

5월 20일. 메르스 정국의 시발점인 첫 번째 메르스 확진 환자가 국립중앙의료원으로 실려왔다. 그리고 한 달이 지났다. 확진 환자 9명, 의심 환자 9명 총 18명이 국립중앙의료원에 있다.

수시로 바뀌는 환자 상황을 살피려면 제시간에 잠을 자는 것은 포기해야 한다. 아니, 마음 편하게 누워서 잘 수 있으면 다행이다. 일주일에 3번은 병원에서 잔다. 수면 시간은 2~5시간.

한 달 내내 같은 상황이 반복되자 체력적으로 부담이 온다.

의심 환자들로 인한 정신적 스트레스도 무시할 수 없다.

메르스 확진 환자는 자신의 병에 대해 수긍하고 적극적으로 치료에 임하지만 의심 환자는 대부분 증상이 없는 등 말 그대로 '의심' 상황이기 때문에 격리 자체를 못 받아들인다.

6월 24일. 메르스 의심 환자로 병원을 온 한 남성 환자와 병실 이동 과정에서 1시간을 실랑이했다. 혼자 있어야만 하는 격리 병실 자체를 들어가기 싫어한 것이다.

설득에 설득을 거쳐 격리병실 이동은 성공. 환자가 조금 더 마음의 편함을 느낄 수 있도록 직접 밥을 떠서 줬다. 마음이 불안하니 의료진의 호의도 호의로 받아들이지 않았다.

N95 마스크와 보호안경(고글)까지 쓰고 있던 터라 땀은 비 오듯 흐르고, 순간 한숨이 나왔다.

그 순간 평소 마음속에 새기고 있는 마더 테레사 수녀의 "저는 그분 손안의 작고 보잘 것 없는 몽당연필일 뿐입니다"라는 말이 떠올랐다. 나는 의사다. 나에게 주어진 자리에서 환자 치료에 최선을 다하는 게 내 역할이다.

한 달이 넘도록 답답한 방호복을 입고 땀을 뻘뻘 흘리며 환자를 진료하는 상황이 지칠 수밖에 없지만, 우리 지치지 말자.

* 이 글은 지난 26일 국립중앙의료원 차란희 신장내과 전문의(37)와의 인터뷰를 정리한 내용입니다.

관련기사

- "환자이송 노동자, 움직이는 세균 덩어리로 불리죠" 2015-06-26 05:39:40

- "당신만 믿습니다" 환자와 진심 나눈게 얼마만인가 2015-06-24 05:40:24

병·의원 기사

- "마스크로 버틴 12년전 사스, 음압병상은 그 이후였다" 2015-07-01 05:39:58

- "직계 가족 외 모든 면회를 금합니다" 2015-07-01 05:27:12

- 메르스 여파 보건의료인 국가시험 일정까지 변경 2015-06-30 05:43:52

- 병원 외래 폐쇄에 약국도 일시휴업 2015-06-30 05:40:00

- 1.4% 수가인상율 받아든 병협 "절망의 한 숨 뿐" 2015-06-29 17:16:40

병·의원 기사

많이 읽은 뉴스

이메일 무단수집 거부

메디칼타임즈 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나

그 밖의 기술적 방법을 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,

이를 위반할 시에는 정보통신망법에 의해 형사 처벌될 수 있습니다.

그 밖의 기술적 방법을 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,

이를 위반할 시에는 정보통신망법에 의해 형사 처벌될 수 있습니다.

/NewsMain.jpg)

/NewsMain.jpg)

/NewsMain.jpg)

- 최신순

- 추천순

댓글운영규칙ex) medi****** 아이디 앞 네자리 표기 이외 * 처리

댓글 삭제기준 다음의 경우 사전 통보없이 삭제하고 아이디 이용정지 또는 영구 가입이 제한될 수 있습니다.

1. 저작권・인격권 등 타인의 권리를 침해하는 경우

2. 상용프로그램의 등록과 게재, 배포를 안내하는 게시물

3. 타인 또는 제3자의 저작권 및 기타 권리를 침해한 내용을 담은 게시물

4. 욕설 및 비방, 음란성 댓글