로그인을 하시면 메디칼타임즈의

로그인을 하시면 메디칼타임즈의다양한 연관서비스를 이용하실 수 있습니다. 가입 시 등록한 정보를 입력해주세요.

개인정보 보호를 위한 비밀번호 변경안내

주기적인 비밀번호 변경으로 개인정보를 지켜주세요.

개인정보 보호를 위한 비밀번호 변경안내

주기적인 비밀번호 변경으로 개인정보를 지켜주세요.안전한 개인정보 보호를 위해 3개월마다 비밀번호를 변경해주세요. ※ 비밀번호는 마이페이지에서도 변경 가능합니다.

- 정책

- 제도・법률

'공동활용병상 폐지' 확정 발표 늦어지는 이유는?

-

가

-

제도 방향성 공표 1년 7개월 지났지만 여전히 지지부진

복지부 "이미 제도권에 있는 의료기관 연착륙이 우선"

보건복지부는 2021년 말, CT MRI 공동활용병상 제도를 폐지하기로 방향을 확정 지었다. 제도의 순기능 보다는 악용의 상황이 곳곳에서 목격됐기 때문이다. 의료계에서조차 자정이 필요하다는 목소리를 낼 정도였으니 말이다.

지난해 5월에는 보건의료발전협의체에서도 공동활용병상제 폐지를 추진하겠다는 의지를 보이며 '특수의료장비 설치 인정 기준 개선안'을 공개하기도 했다. 정부가 제도 '폐지'라는 방향을 내건 지 1년하고도 7개월여가 훌쩍 지났고 중간중간 그 의지를 보였지만 여전히 공식화는 차일피일 미뤄지고 있다.

방향은 확실한데 발표가 늦춰지고 있는 이유는 뭘까.

복지부 오상윤 의료자원정책과장은 14일 전문기자협의회와 만난 자리에서 "특수장비 공동활용병상 제도 폐지는 변하지 않는다"라며 "기존에 이미 퍼져 있는 장비들과 이미 제도를 활용하고 있는 사람들이 대다수인 상황에서 이들이 바뀐 제도에서 잘 적응할 수 있도록 하는 것이 가장 중요하기 때문"이라고 말했다.

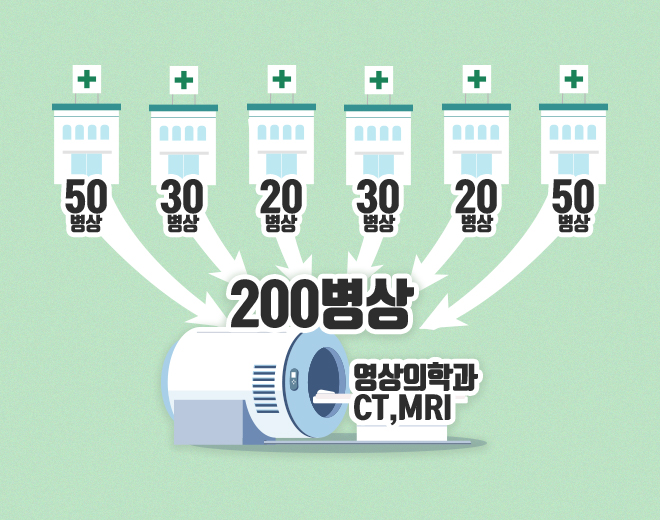

공동활용병상 제도는 2008년 1월, 일정 규모 이하의 의료기관이 CT, MRI 등 고가의 특수 의료장비 검사를 하려면 일정 기준을 갖춰야 한다는 특수의료장비 설치 인정 기준이 시작이다. 시 단위 지역에서는 CT·MRI장비 허용 기준을 200병상 이상 의료기관으로 제한했다. CT는 군 단위에서 100병상까지 허용했지만 MRI는 군단위에서도 200병상 이상으로 제한했다.

대신 200병상을 다른 의료기관의 병상과 공동활용해서 채울 수 있도록 했다. 즉, 200병상 미만의 A병원이 공동활용병상 제도를 활용해 부족한 병상 수를 다른 인근 의료기관에서 빌려오는 식이다. 이 과정에서 병상을 확보하려고 별도 비용을 과도하게 지급하는 기형적인 현상이 나타나기 시작했다.

알려진 바에 따르면 병상당 10만~20만원으로 이뤄졌던 거래가 500만원에까지 거래된다는 소문이 나올 정도였다. 예를 들어 180개 병상이 있는 병원이 CT, MRI 설치를 위해 다른 병원의 병상 20병상을 확보하려면 1억원의 뒷돈(?)이 필요하다는 계산이 나온다.

그렇다 보니 의료계도 제도 개선의 필요성에 대해서는 공감을 표시하고 있다. 국회 역시 국정감사를 통해 공동활용병상의 폐해에 대한 문제를 거듭 제기해왔다.

오 과장은 "특수의료장비 기준 개선 목적은 왜곡된 자원 배분을 바로잡는 것"이라며 "어느나라나 CT, MRI 같은 특수의료장비에 대한 규제는 다 있다. 이들 장비가 무분별하게 많아지면 의료비 상승 문제도 있고 방사선 피폭 등 국민건강 측면에서도 썩 좋지 않다. 필요한 만큼 적정하게 공급돼야 한다는 것은 모두가 공감할 것"이라고 설명했다.

2008년에 만들어져 15년 넘도록 이어져 오던 제도인 만큼 이미 제도권에 있는 의료기관이 바뀔 제도에 잘 적응할 수 있도록 하는 게 복지부의 최대 고민이다.

오 과장은 "기존에 하던 사람들에게 새로운 제도에 맞춰 특수 장비를 모두 버리라고 할 수는 없지 않나"라고 반문하며 "기존에 제도를 활용하던 의료기관도 바뀐 제도 안에서 최대한 연착륙 할 수 있도록 합리적인 경과 규정도 만들면서 시간을 두려고 한다"고 운을 뗐다.

복지부의 결정이 신중해지면서 CT·MRI 설치를 위해 오히려 병상 거래가 보다 더 활발하게 이뤄지고 있다는 우려의 목소리도 나오는 실정이다.

오 과장은 "바뀐 제도가 시간이 흐르면서 정상화될 수 있도록 기능하는 데 초점을 맞추고 있다. 기존에 쓰던 장비가 노후화 될 때까지만 한다든지 등 다양한 방안을 논의하고 있다"라며 "늦어도 연내에는 마무리하려고 한다. 빨리하지 않으면 오해를 부를 수도 있기 때문에 최대한 빨리 결정할 것"이라고 강조했다.

관련기사

- 정부, 공동활용병상 폐지 유예…개원가 반대 반영될까 2023-06-09 05:30:00

- 공동병상제 폐지 소식에 병원들 화들짝 뒷돈 거래 소문도 2023-04-19 05:30:00

- CT·MRI 공동활용병상 폐지 가닥...내년 중 관련법 입법 예고 2022-12-20 05:30:00

- 공동활용병상제 폐지에 반발 계속되는 개원가…"구시대적 발상" 2022-07-25 21:26:01

정책 기사

- 동업자의 사망, 상속인 부모에게 넘겨진 정산금은? 2023-07-18 05:30:00

- 심평원 직원 사칭해 입금 유도 사건 발생…약국가 타깃 2023-07-14 12:12:56

- 폐렴 적정성 평가 완화된다...지표기준 13개에서 9개로 2023-07-14 11:57:00

- 윤석준 교수 "PA-의사 수행업무 공동서명 시스템 구축" 제안 2023-07-14 10:18:42

- 병의원 요양급여 통제수단 '지표연동자율개선제' 역사속으로 2023-07-14 05:30:00

정책 기사

많이 읽은 뉴스

그 밖의 기술적 방법을 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,

이를 위반할 시에는 정보통신망법에 의해 형사 처벌될 수 있습니다.

/NewsMain.jpg)

/NewsMain.jpg)

/NewsMain.jpg)

- 최신순

- 추천순

댓글운영규칙ex) medi****** 아이디 앞 네자리 표기 이외 * 처리

댓글 삭제기준 다음의 경우 사전 통보없이 삭제하고 아이디 이용정지 또는 영구 가입이 제한될 수 있습니다.

1. 저작권・인격권 등 타인의 권리를 침해하는 경우

2. 상용프로그램의 등록과 게재, 배포를 안내하는 게시물

3. 타인 또는 제3자의 저작권 및 기타 권리를 침해한 내용을 담은 게시물

4. 욕설 및 비방, 음란성 댓글