로그인을 하시면 메디칼타임즈의

로그인을 하시면 메디칼타임즈의다양한 연관서비스를 이용하실 수 있습니다. 가입 시 등록한 정보를 입력해주세요.

개인정보 보호를 위한 비밀번호 변경안내

주기적인 비밀번호 변경으로 개인정보를 지켜주세요.

개인정보 보호를 위한 비밀번호 변경안내

주기적인 비밀번호 변경으로 개인정보를 지켜주세요.안전한 개인정보 보호를 위해 3개월마다 비밀번호를 변경해주세요. ※ 비밀번호는 마이페이지에서도 변경 가능합니다.

- 학술

- 학술대회

스타틴·BB·ACEi 치료 한계 봉착…ESC가 찾은 돌파구는?

-

가

-

[기획 -상] 고착화된 심혈관질환 1·2차 치료에 새 기전 '신약 대전'

저항성 고혈압부터 불충분 TG 감소까지 해법 등장…임상 변혁 예고

올해 현지시간 8월 29일부터 9월 1일까지 스페인 마드리드에서 개최되는 유럽심장학회 연례회의(ESC 2025)는 '신약의 진전'으로 요약된다.

심혈관질환 1·2차 예방 및 치료 영역에서 스타틴·베타차단제·ACE 억제제 중심의 치료가 수십 년간 고착화됐지만 임상 현장에선 미충족 수요가 여전했기 때문.

이번 학술대회에서는 단순히 기존 치료제의 연장선이 아닌, 다른 기전과 접근을 택한 신약들이 대거 등장해 임상 데이터를 쏟아냈다.

올레자르센처럼 기존 약물로는 줄이기 어려웠던 잔여 위험 인자를 정면으로 겨냥하는 약물, 백스드로스타트처럼 새로운 기전으로 저항성 고혈압 환자의 갈증을 해소할 후보들이 임상 성적표로 미래 변화를 예고했다.

베리시구아트, 아피캄텐 등도 오랫동안 고착돼 있던 치료 전략의 틀을 흔들며, 심부전·고혈압·이상지질혈증 관련 난제가 조금씩 풀리고 있다는 희망론에 불을 지폈다.

진료실의 표준 접근, 처방 등 치료 지형을 바꿀 주요 신약들의 결과물을 정리했다.

■저항성 고혈압의 새로운 돌파구, 백스드로스타트

고혈압은 가장 흔한 만성질환 중 하나이지만, 치료 현장은 미충족 수요가 해결되지 않은 채 남아있었다.

두세 가지 이상 약물을 복용해도 목표 혈압에 도달하지 못하는 '저항성 고혈압' 환자가 전체 고혈압 환자의 약 10~15%를 차지, 뇌졸중·심부전·심근경색 같은 심혈관 사건 위험이 높음에도 불구하고 기존 약물로는 충분한 조절이 어려워 치료 사각지대에 놓여 있던 것.

알도스테론이 고혈압의 병태생리에 깊게 관여한다는 사실은 오래 전부터 알려져 있었지만, 선택적으로 합성 효소를 차단하는 치료제는 개발에 번번이 실패했다.

이런 맥락에서 ESC 2025 핫라인 세션에서 공개된 The BaxHTN 3상 연구 결과(DOI: 10.1056/NEJMoa2507109)는 큰 주목을 받았다. 백스드로스타트는 선택적 알도스테론 합성효소 억제제로, 기존 미네랄코르티코이드 수용체 길항제(MRA) 대비 부작용을 줄이면서도 알도스테론 과다분비를 직접적으로 차단하는 최초의 기전 약물 중 하나다.

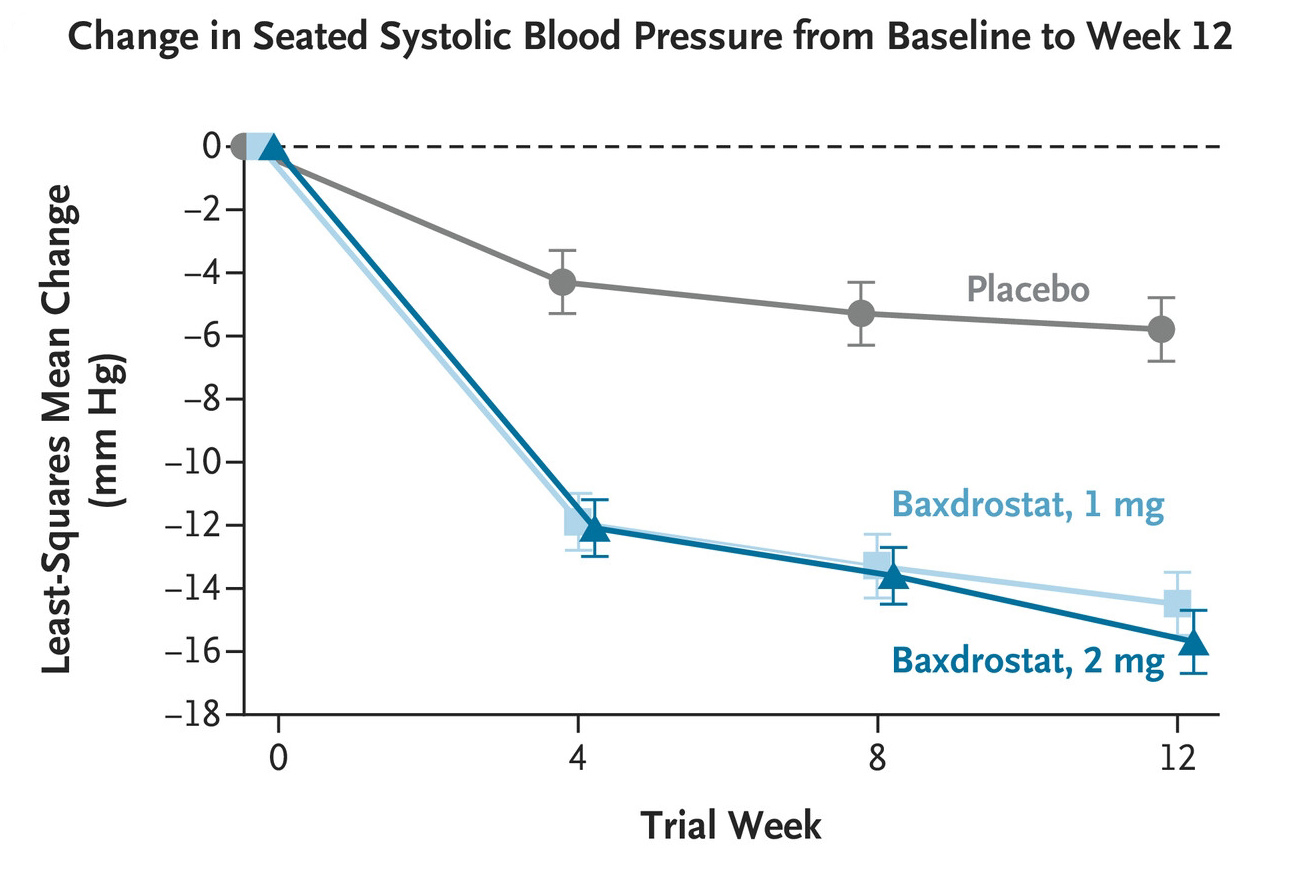

연구는 조절되지 않거나 저항성이 있는 환자 796명을 대상으로 진행됐으며, 환자들은 무작위로 백스드로스타트 1mg, 2mg, 위약군에 배정돼 12주간 치료를 받았다.

주요 결과는 명확했다. 기준치 대비 좌위 수축기 혈압은 위약 보정 후 1mg에서 -8.7mmHg, 2mg에서 -9.8mmHg가 감소했고 2mg 용량에서는 외래 24시간 혈압 모니터링에서도 유의한 추가 감소(-16.9mmHg)가 확인됐다.

목표 혈압(<130mmHg)에 도달한 환자 비율은 위약군 18.7%에 비해 1mg 39.4%, 2mg 40%로 두 배 이상 높았다. 장기 추적에서도 위약 전환군은 혈압이 다시 상승한 반면, 백스드로스타트 지속군은 추가 감소를 보이며 약효의 안정성과 지속성을 입증했다.

안전성 면에서도 의미 있는 성과가 나왔다. 고칼륨혈증은 일부 환자에서 보고됐지만 발생률은 낮았고(최대 1.5%), 부신피질 기능 부전 같은 우려되던 합병증은 보고되지 않았다. 이는 스피로노락톤이나 에플레레논 등 기존 MRA 계열이 흔히 직면했던 고칼륨혈증 및 부작용 이슈와 비교했을 때 진일보한 결과다.

오랫동안 '임상적 벽'으로 여겨졌던 저항성 고혈압 치료에 새로운 타깃으로 복잡한 다약제 요법에도 불구하고 혈압 조절에 실패했던 환자군에서 하루 한 번 복용만으로 유의한 혈압 강하를 보였다는 점은 실제 진료에서 순응도 개선 가능성까지 시사한다.

알도스테론 억제를 선택적으로 구현함으로써 부작용을 최소화하면서 약리적 효과를 확보했다는 점은 향후 기전 기반 치료제 개발에도 중요한 길잡이가 될 것으로 전망된다.

브라이언 윌리엄스 교수(UCL)는 "이번 임상시험 결과는 치료와 조절이 어려운 혈압의 원인에 대한 이해에 있어 중요한 진전"이라며 "이번 연구는 알도스테론이 고혈압을 매개하는 중심 축임을 다시 한 번 확인해줬다"고 평가했다.

단순히 혈압을 낮추는 또 하나의 약이 아니라, 수십 년간 해결되지 않았던 저항성 고혈압의 병태생리에 정면으로 도전해 임상적 성과를 낸 것. 이번 결과가 장기 안전성과 심혈관 사건 감소 효과까지 이어진다면, 고혈압 치료의 새로운 축으로 자리할 것으로 전망된다.

■매일 복용하는 혈압약 시대 끝…주사 한번으로 수 개월 효과

저항성 고혈압 환자들은 다약제를 복용하는 특성상 순응도 저하와 약물 지속성 부족이 한계로 지적된다. 이러한 맥락에서 장기간 효과를 기대할 수 있는 새로운 기전의 치료제 질레베시란 역시 주목을 끈 약물.

RNA 간섭(RNAi) 기전을 이용해 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS)의 가장 상위 단계인 안지오텐시노겐을 억제하는 신약 질레베시란은 피하 주사로 투여 후 수개월간 지속 효과를 보이는 것이 특징으로, 기존 경구제의 복약 순응도 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 전략으로 주목받는다.

이번에 공개된 KARDIA-3 임상 대상자는 2~4제의 항고혈압제를 복용하는 기심혈관질환자이거나 고위험군(10년 ASCVD 위험 15% 이상, 혹은 eGFR 30~59) 환자로 77%는 고위험군, 23%는 심혈관질환을 가졌고, 평균 기저 수축기 혈압은 144mmHg에 달했다.

이들을 무작위 배정해 300mg, 600mg 질레베시란 단회 피하 주사 또는 위약을 투약해 3개월간 추적 관찰한 결과 3개월째 평균 좌위 수축기 혈압 감소는 300mg군에서 위약 대비 −5.0mmHg, 600mg군에서 −3.3mmHg였지만 통계적 유의성에는 도달하지 못했다.

6개월 시점에서도 평균 혈압 강하 효과는 −3.9, −3.6mmHg에 불과했지만, 24시간 활동혈압 측정에서는 야간 혈압 포함해 위약 대비 5~8mmHg의 의미 있는 감소 경향이 확인됐다.

이뇨제를 복용하면서 기저 SBP 140mmHg 이상이었던 하위 환자군에선 300mg 용량에서 −9.2mmHg의 뚜렷한 감소가 나타났다.

일차 평가지표에서 기대한 만큼의 효과를 입증하지는 못했지만, RNAi 기반 항고혈압제의 임상적 적용 가능성을 고위험 환자군에서도 확인했다는 점에서 의의를 가진다.

특히 복약 순응도가 낮은 환자군에서 분기별 또는 반기별 투여만으로 혈압을 낮출 수 있는 새로운 치료 패러다임을 열 수 있다는 가능성을 보여줬다.

■드디어 등장한 '쓸만한' TG 신약…80% 정상 범주로

중성지방(TG)도 그간 미해결 영역에 가까웠다. 피브레이트 계열은 TG를 20~50%까지 낮추지만 ASCVD 예방 효과는 불확실했고, 오메가-3 EPA도 일부 고위험 환자에서 TG 감소와 ASCVD 사건 감소를 입증했지만 효과를 두고 논란이 지속되고 있다.

반면 최근 상용화된 올레자르센은 중등도 고중성지방혈증 환자서 강력한 TG 감소 효과로 차세대 신약으로 자리매김할 전망이다.

기존 지질강하요법에도 잔여 심혈관 위험이 남는 환자에게서 TG 감소를 위한 효과적 치료제는 여전히 부족했지만 아포지단백 C-III mRNA를 표적하는 신약이 돌파구로 떠오른 것.

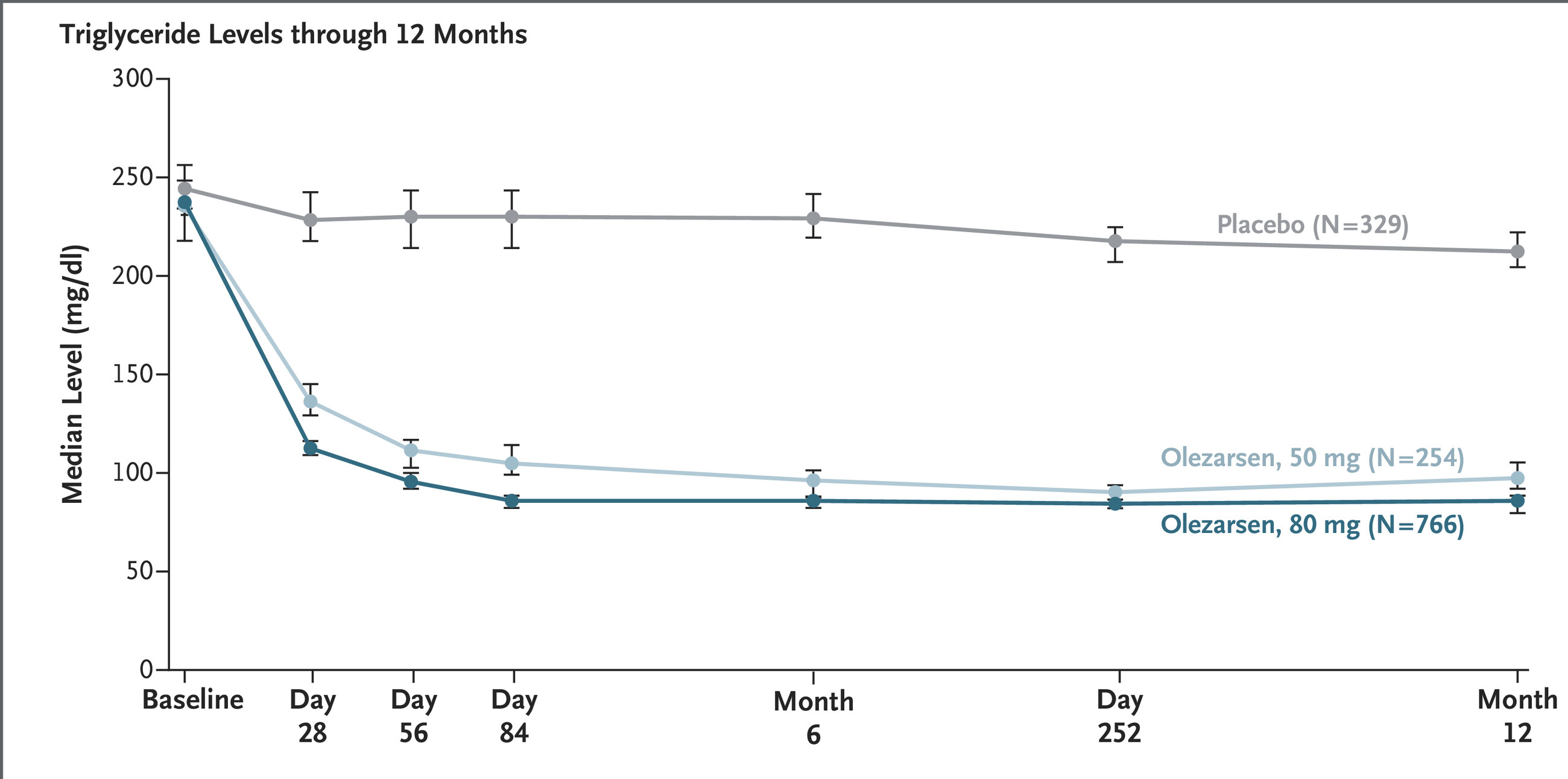

ESSENCE-TIMI 73b 3상 임상시험(DOI: 10.1056/NEJMoa2507227)은 ASCVD 확진 또는 제2형 당뇨병·고령으로 심혈관 고위험에 해당하는 중등도 고중성지방혈증 환자(150–499mg/dL) 1,349명을 대상으로 진행됐다. 환자들은 최적화된 LDL-C 강하 치료를 유지한 상태에서 4주마다 피하주사로 올레자르센 50mg, 80mg 또는 위약을 12개월간 투여받았다.

결과는 인상적이었다. 6개월 시점 TG 변화율은 위약 대비 올레자르센 50mg군 −58.4%, 80mg군 −60.6%로, 모두 유의한 차이를 보였고 정상 범주인 TG 수치 150mg/dL 미만 도달률은 6개월째 위약군 12.5%에 불과했으나, 올레자르센군은 85~89%에 달했고 12개월까지도 80% 이상이 정상 TG 범위를 유지했다.

주연구자 브라이언 버그마크 박사(하버드대)는 "올레자르센은 기존 치료로는 기대하기 어려운 강력한 TG 감소를 보였고, 대부분 환자가 정상 TG 수준을 달성했다"며 "잔여 심혈관 위험 관리의 새로운 무기가 될 것"이라고 강조했다.

■인클리시란, 고위험 환자 LDL-C 목표 조기·지속 달성

혈압 분야에 이어 이상지질혈증에서도 진전이 나타났다. 여전히 많은 고위험 환자들이 스타틴이나 에제티미브 같은 기존 이상지질혈증 치료에도 불구하고 LDL-C 목표치에 도달하지 못해 PCSK9 억제제 인클리시란이 대안으로 떠오른다.

VICTORION-Difference 임상시험은 고·초고위험 환자 1,770명을 대상으로 인클리시란(300mg 피하, 3~6개월마다)과 표준 치료를 비교했다. 모든 환자는 최대 내약 용량의 스타틴을 기본으로 사용했고, 목표치 미달 시 로수바스타틴을 추가·증량했다.

분석 결과 90일 시점에서 개별 LDL-C 목표(55mg/dl 또는 70mg/dl 미만)를 달성한 환자 비율은 인클리시란군이 84.9%로, 표준 치료군(31.0%) 대비 압도적으로 높았다(OR 12.09). 360일까지 평균 LDL-C 감소율도 −59.5%로, 대조군(−24.3%)보다 유의하게 컸다.

안전성 측면에서도 의미 있는 차이가 관찰됐다. 근육 관련 이상반응은 인클리시란군이 11.9%로, 표준 치료군 19.2%보다 적었고, 전반적 이상반응 발생률은 두 군이 유사했다.

연구 책임자 울프 란트메서 교수는 "이번 대규모 임상은 인클리시란이 단순히 LDL-C를 낮추는 수준을 넘어, 조기이자 지속적인 목표 달성과 더 나은 내약성을 제공한다는 점을 입증했다"며 "반복 복용 부담이 큰 기존 치료의 한계를 보완하는 전략이 될 것"이라고 강조했다.

■"비후성 심근병증 1차 치료제 비켜" 새 기전 아피캄텐 전진

마이오신을 직접 억제하는 '카디악 마이오신 억제제' 계열 신약후보물질 아피캄텐도 신약 대전에 이름을 올렸다.

그간 증상성 폐쇄성 비후성 심근병증(HCM)의 1차 치료제는 베타차단제나 칼슘채널차단제였지만 근본적인 과수축 문제를 조절하지 못하고 근거가 제한적이었다.

HCM 환자는 심근 세포가 과도하게 수축하면서 좌심실 유출로 압력이 증가하고 증상이 나타나는데, 아피캄텐은 심근 마이오신의 ATPase 활성을 직접 억제해 과수축을 감소시키고 심실 압력과 벽 스트레스를 낮춘다.

즉 심박수나 혈압을 크게 변화시키지 않고 근본적 병리인 과수축 자체를 조절하는 방식으로 베타차단제나 칼슘채널차단제보다 HCM의 기전적 문제를 직접 겨냥한다.

MAPLE-HCM 3상 연구는 이번 연구는 71개국 71개 센터에서 증상성 폐쇄성 HCM 성인 175명을 대상으로 아피캄텐(5~20mg)과 메토프로롤(50~200mg)을 24주간 비교한 무작위, 이중맹검, 더블더미 설계로 진행됐다.

주요 평가지표인 최대 산소섭취량은 아피캄텐군에서 평균 1.1 mL/kg/min 증가한 반면 메토프로롤군은 1.2 mL/kg/min 감소해 두 군 간 차이는 2.3 mL/kg/min로 통계적 유의성을 보였다.

또한 NYHA 기능급과 KCCQ-CSS 점수에서도 아피캄텐이 메토프로롤보다 우월했으며, 좌심실 유출로 압력, 좌심방 용적 지수, NT-proBNP 등 심혈관역학적 지표도 개선됐다.

안전성 측면에서도 심각한 이상반응 발생률은 두 군이 유사해 아피캄텐이 기존 베타차단제를 대체하거나 1차 요법으로 사용될 가능성을 제시하며, 향후 HCM 환자의 치료 패러다임 변화와 신약 기반 맞춤형 치료 전략 도입에 중요한 근거로 작용할 전망이다.

한편 최근 상용화된 심부전(HFrEF) 신약 베리시구앗도 VICTOR 임상 연구를 통해 좌심실 박출률이 저하된 안정적 환자에서 심혈관 사망 및 전체 사망률을 유의하게 낮췄다.

대부분 NYHA II기 증상을 가진 6,105명의 환자를 대상으로 한 다국가 무작위 위약대조 연구에서 중간 추적 18.5개월 동안 베리시구앗은 HF 입원률은 크게 줄지 않았으나 심혈관 사망 HR 0.83, 전체 사망 HR 0.84를 기록하며 안정적 치료 환경에서도 사망 위험 감소 가능성을 입증했다.

관련기사

- "스타틴만 알면 되는 시대 끝나…고지혈증 치료 개벽 수준" 2025-08-14 05:30:00

- 아무때나 먹으라던 혈압약…복용 시기 논란 재점화되나 2025-07-11 11:56:02

- "제1형 당뇨병 완치 꿈 아니다"…ADA가 보여준 미래 비전 2025-06-25 05:30:00

- "신무기부터 게임체인저까지"…극찬 쏟아진 RNA 치료제 2025-05-23 12:12:31

학술 기사

- 667편 초록·2000명 참가…20주년 KSMO 역대급 학술대회 2025-09-03 05:20:00

- DAPT 굳어진 심장 스텐트 표준요법 "단독요법만으로 충분" 2025-09-01 11:47:14

- 심장병 환자 첫 백신 접종 권고안 마련…독감 등 5개 포함 2025-09-01 05:20:00

- 항고혈압약 증량보다 병용 효율적…강하 효과 최대 두 배 2025-08-29 11:46:31

- "코로나19 팬데믹, 불면증 환자 수면제 사용 늘렸다" 2025-08-29 11:45:00

학술 기사

많이 읽은 뉴스

그 밖의 기술적 방법을 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,

이를 위반할 시에는 정보통신망법에 의해 형사 처벌될 수 있습니다.

/NewsMain.jpg)

- 최신순

- 추천순

댓글운영규칙ex) medi****** 아이디 앞 네자리 표기 이외 * 처리

댓글 삭제기준 다음의 경우 사전 통보없이 삭제하고 아이디 이용정지 또는 영구 가입이 제한될 수 있습니다.

1. 저작권・인격권 등 타인의 권리를 침해하는 경우

2. 상용프로그램의 등록과 게재, 배포를 안내하는 게시물

3. 타인 또는 제3자의 저작권 및 기타 권리를 침해한 내용을 담은 게시물

4. 욕설 및 비방, 음란성 댓글