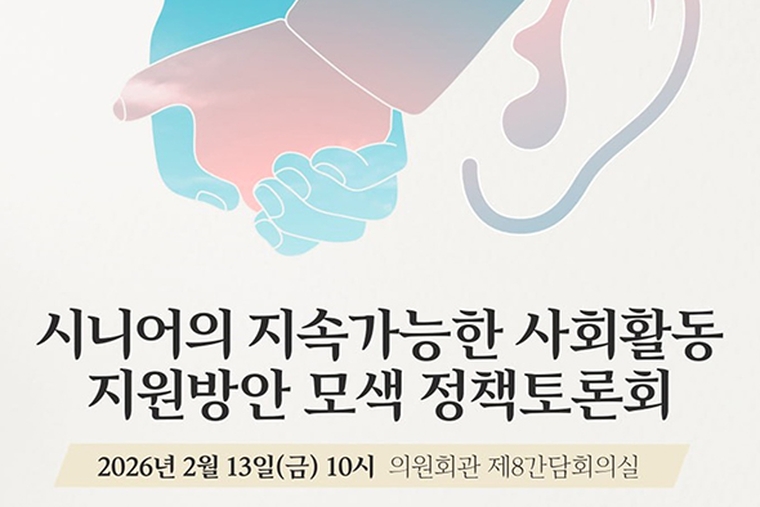

"노인 난청, 복지 아닌 투자…초고령사회 대응 해법 찾아야"

[메디칼타임즈=최선 기자][메디칼타임즈=최선 기자] 대한민국의 초고령사회 진입과 정년 연장 논의가 본격화됨에 따라, 고령층의 실질적인 사회활동을 뒷받침하기 위한 정책적 대안을 모색하는 자리가 마련된다.특히 노인 난청 문제가 개인의 불편을 넘어 사회 전체의 지속가능성을 좌우하는 핵심 과제로 대두됨에 따라 보청기 지원 등 제도적 대응 방안을 집중적으로 논의될 예정이다.조정식·김영배·정태호·김영환 국회의원실과 더불어민주당 서울시당 민주뿌리위원회가 주최하는 '시니어의 지속 가능한 사회활동 지원방안 모색 정책토론회'가 13일 국회의원회관 제8간담회의실에서 열린다.이번 토론회는 대한이과학회, 대한이비인후과의사회, 대한난청협회가 공동 주관해 초고령사회 진입과 정년 연장 시대에 대응하는 노인 난청 정책의 방향을 논의한다.이번 토론회는 단순한 노인 일자리 확대 정책이 실효성을 거두려면 고령자가 실제로 일하고 소통할 수 있는 '기능 유지 조건'이 병행돼야 한다는 점에 주목해 개최된다.특히 난청은 고령자에게 가장 흔하면서도 경제활동을 직접 제약하는 요인인 만큼, 이를 해결하는 것이 복지 지출이 아닌 초고령사회 대응을 위한 선제적 투자라는 사회적 합의를 이끌어내는 데 큰 의의가 있다.난청은 고령자의 경제활동을 직접적으로 제약하는 요인이기에 정책적 개입이 시급하다는 점이 주요 의제로 다뤄진다.박경하 한국노인인력개발원 선임연구위원은 발제를 통해 시니어 정책의 핵심이 단순한 일자리 제공을 넘어 사회활동의 지속 가능성에 있음을 밝힌다. 난청으로 인한 의사소통 장애가 고령층을 노동시장에서 이탈하게 만들고, 이는 결국 의료와 돌봄 비용 증가라는 사회적 부담으로 이어진다는 분석을 제시한다.의학적 관점의 제언도 이어진다. 박무균 대한이과학회 보청기연구회 회장은 보청기를 통한 조기 개입이 고령자의 기능 유지에 결정적임을 강조하며, 장애 등록 중심인 현행 지원 제도의 사각지대 해소를 촉구한다. 이동희 가톨릭대학교 교수는 청각 재활이 이루어지면 고령자도 건강인과 동일한 사회활동이 가능하므로, 난청 해결은 복지 비용이 아닌 미래를 위한 투자라는 점을 역설한다.송진섭 더불어민주당 서울시당 민주뿌리위원회 위원장은 시니어의 사회참여가 지역사회 활력과 세대 간 부담 완화에 직결됨을 설명한다. 보청기 지원을 통해 소통의 장벽을 제거하는 것이 시니어가 사회 구성원으로 남기 위한 최소한의 조건이라는 것이 전문가와 현장 단체들의 공통된 견해다.보건복지부와 기획재정부 등 정부 관계자들도 참석해 난청으로 인한 사회활동 단절이 장기적 재정 부담으로 이어지지 않도록 하는 예방적 접근과 중장기적 정책 검토 필요성을 논의할 예정이다.